踏み台は、使用する場所によって必要な大きさや高さが変わってきますよね。

購入を考えても「もう少し高さがほしい」「もう少しサイズを小さく」となってしまい、なかなか決まりません。

そこで自分は、趣味のDIYを活かして丁度いいサイズの踏み台を自作することにしたのです。

この記事では、そんな悩みに応えるため、「踏み台の設計図」と「自作した動画」が載せてあります。

そして、後半では設計図の必要性について熱く語っています。

最後まで読むことで、あなたのチャレンジにきっと役立つはずです。

それではそうぞ!

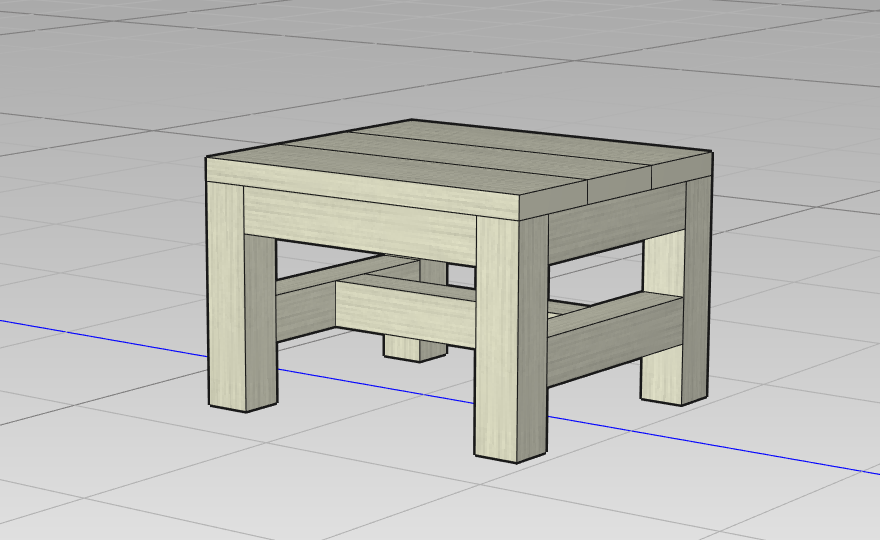

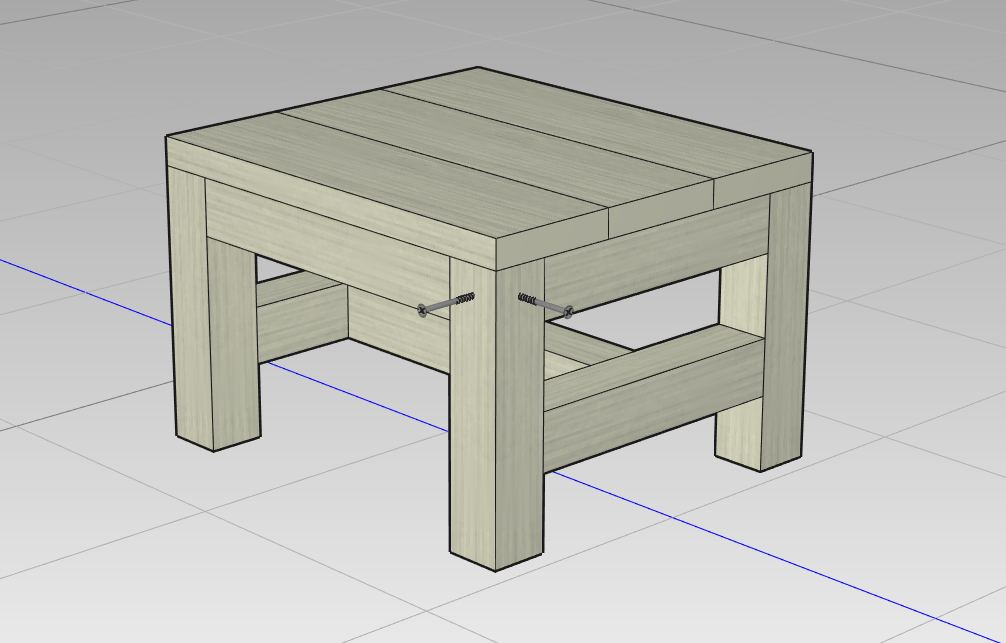

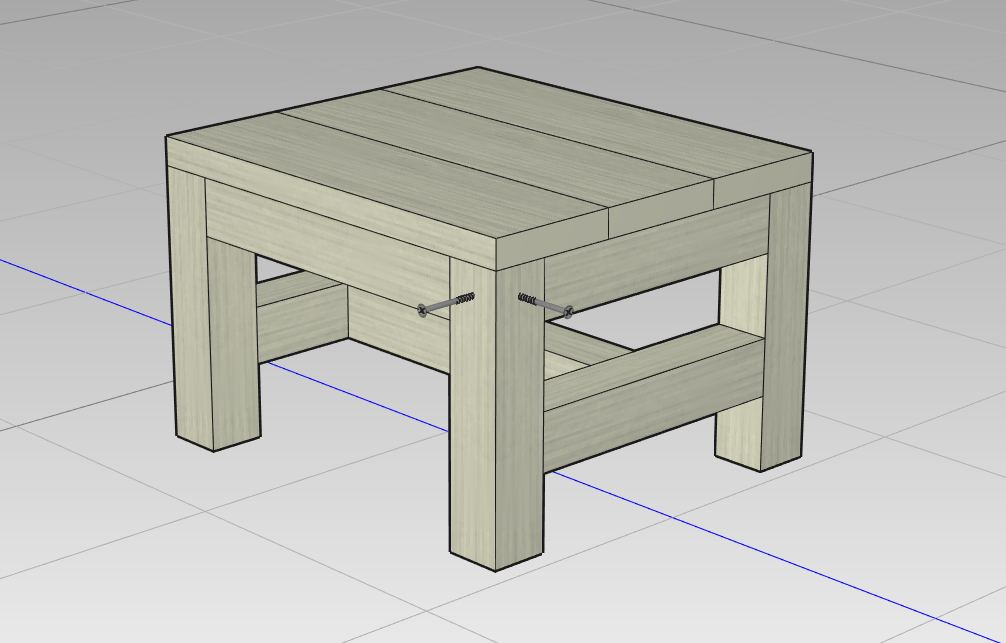

踏み台の設計図

今回製図した「踏み台」に求めたものはこの3つ。「費用」「耐久性」「見た目」です。

・費用

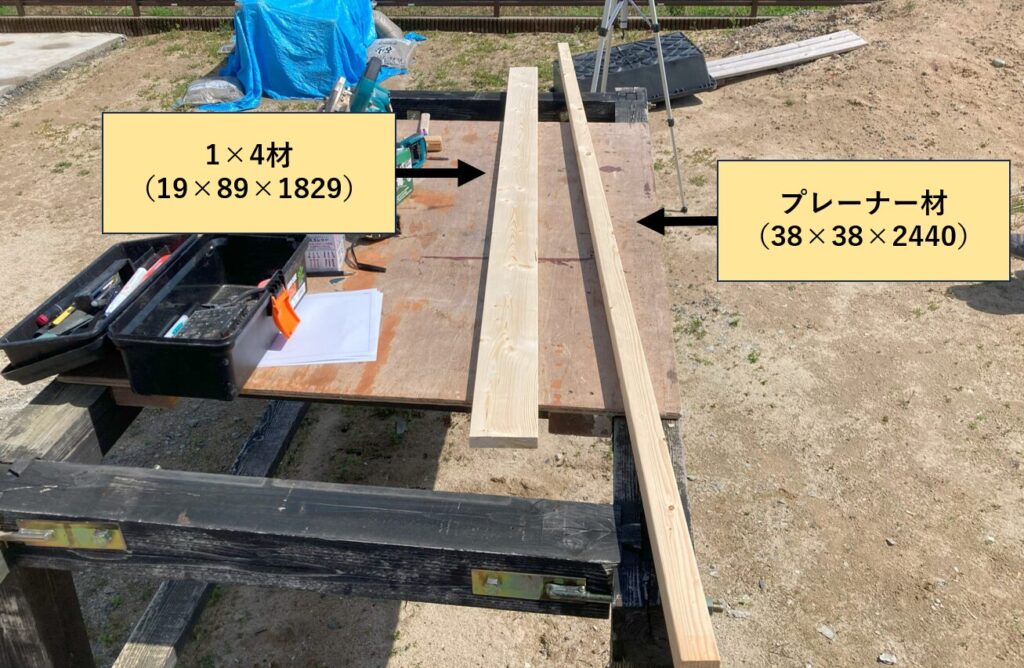

なるべく材料費を節約したく2種類の木材で製図しました。

【材料費】

・プレーナー材(38×38×2440)税込み951円

・1×4材(6フィート)税込み297円

・耐久性

準備した木材をふんだんに使用したので耐久性はバッチリです。

・見た目

天板を一枚ではなく3枚に分けることで踏み台としての雰囲気が良くなります。 (こちらは好みの問題ですね。)

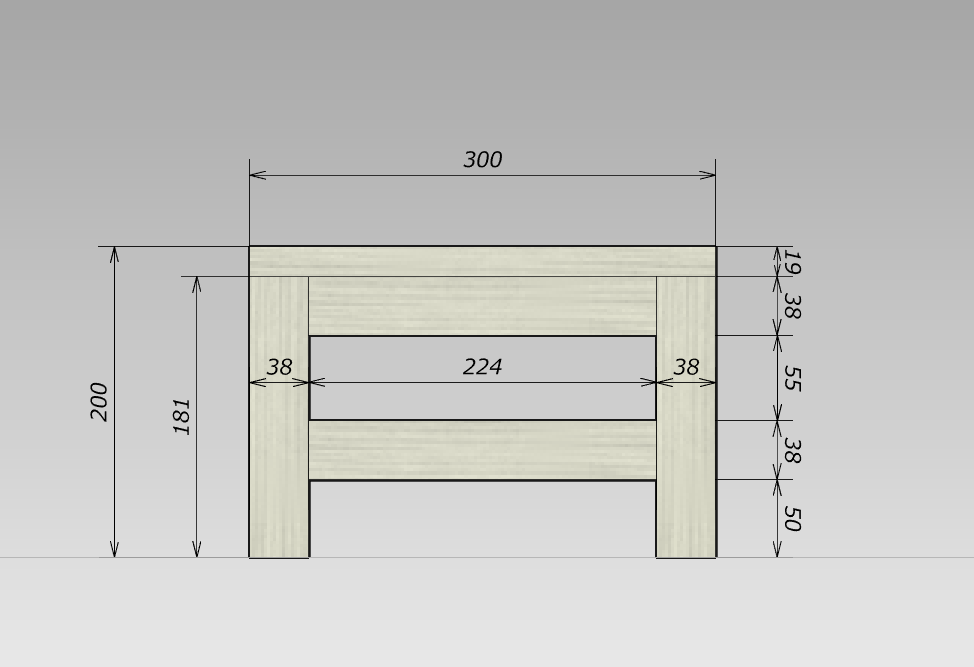

正面図

今回、踏み台を作った目的は、「子供が一人でトイレに座れるように」です。

そのため高さは200㎜。高い物を取るというより、段差を軽減させるのに向いています。

例えば玄関を昇り降りするさいの段差軽減にいいかもしれませんんね。

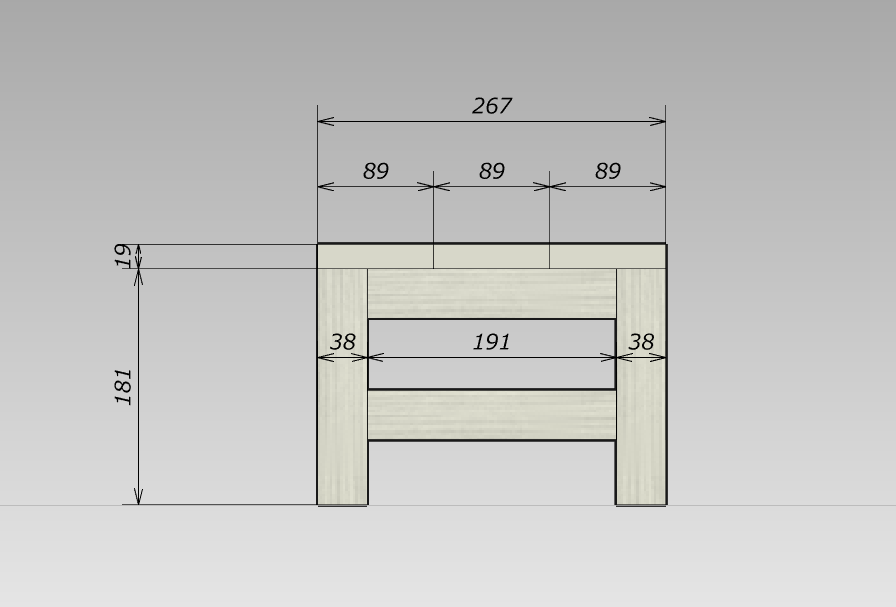

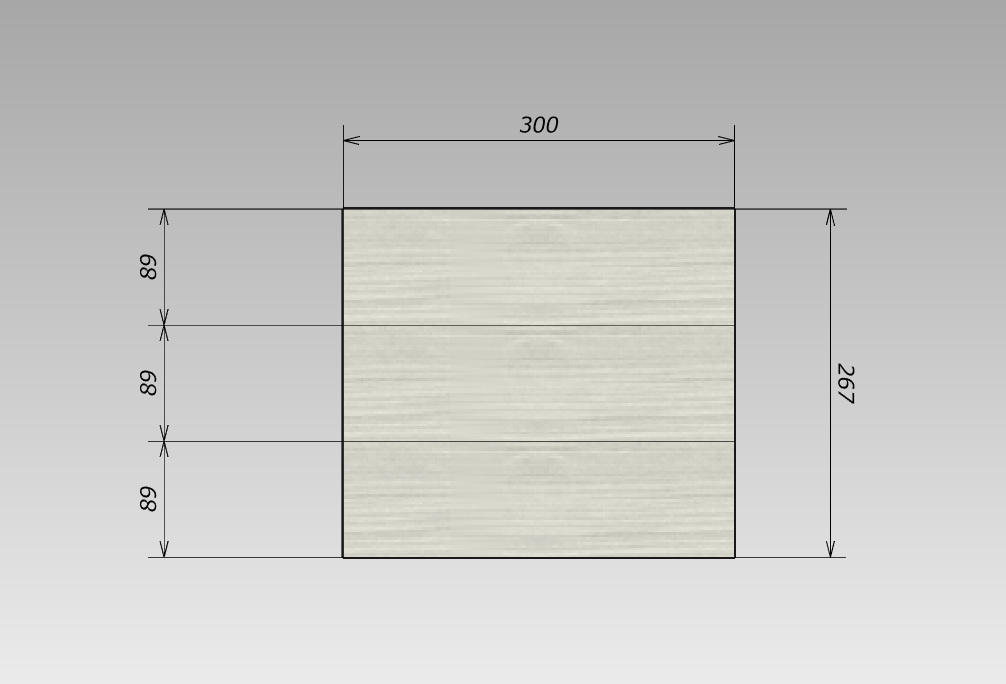

側面図

奥行きは狭すぎず広すぎずの267㎜に設定。こちらのサイズは1×4材を3枚重ねることで決まりました。

※奥行きのサイズは大人でも使えるようにサイズを変更しています。自分が実際に自作した踏み台は、子供用のため奥行き178㎜(1×4材 2枚)です。

真上図

横幅は300㎜です。なるべく場所をとらないため、骨組みの材料を1本にすませるため、このサイズになりました。

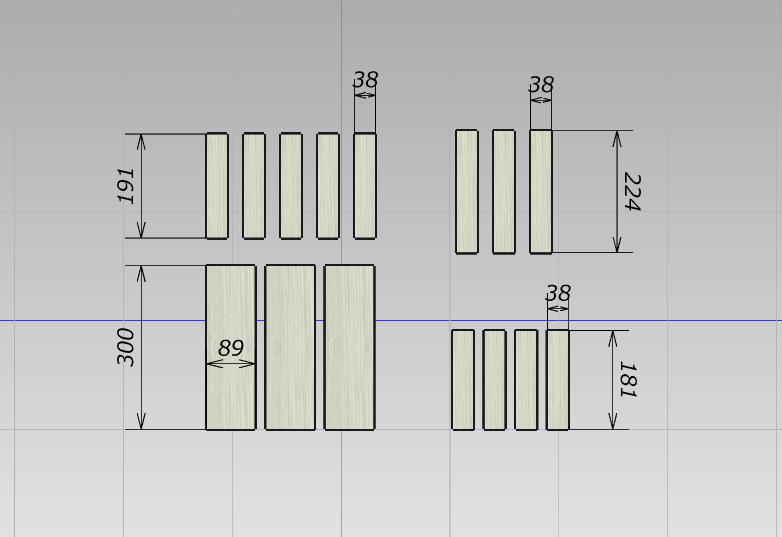

木取り図

DIY動画

動画のようにスムーズ?にDIY出来る理由は設計図があるからだと自分は考えます。そこで、以下からは図面の必要性についてご紹介させていただきたいと思います。

設計図を作る3つの理由

設計図をつくる理由は3つあります。

・費用を抑えられる

・効率的に作業ができる

・記録として残せる

です。それでは一つ一つ説明していきます。

費用を抑えられる

設計図を作ることにより材料を把握できるため費用の計算ができます。

例えば今回の踏み台の場合、「横幅をもう少し長くしたら」「高さをもう少し高くしたら」プレーナー材(38×38×2440)は1本では足りず、2本目が必要となってきます。

つまり、製図することにより必要な材料を把握できるため、余計な材料の購入を防げると言うことです。

効率的に作業ができる

設計図があることで適切なサイズの部材の準備ができるため、あとは組み立てるだけです。イメージもできているので組み立て手順もスムーズです。

もし設計図の準備を怠れば、カットする部材の長さをその場で計算したりして作業の流れが止まります。手をとめてスマホの電卓機能をひらくのは思いのほか面倒なのです。

また、完成図がないために「完成品がイメージと違っていた」ということもよくあります。

そのため時間をかけて設計図を準備することは、結果的に効率が良くなりDIYが楽しめるということです。

記録として残せる

設計図を作っておくことにより過去に「どんな材料を使用したか」「費用はいくらかかったか」を確認できます。

情報を残しておくことにより、過去に使用した木材を再び購入したいとき、設計図を開けば種類や値段を確認できるため計画が立てやすいです。

また、設計図を残すことにより同じ作品をもう一度作ることが可能です。

ゴミ箱や収納棚、簡単な机などを「もう一つ必要になったから作りたい」となった時、設計図があれば簡単に作れます。

製作時間も記録に残しておくと計画もたてやすいでしょう。

設計図の作り方

設計図の必要性を感じていただけたなら、次は設計図の作り方について調べたので参考にしてください。

設計図を作る方法は、この3つです。

・手書き

・無料の図面ソフトを使用

・有料の図面ソフトを利用

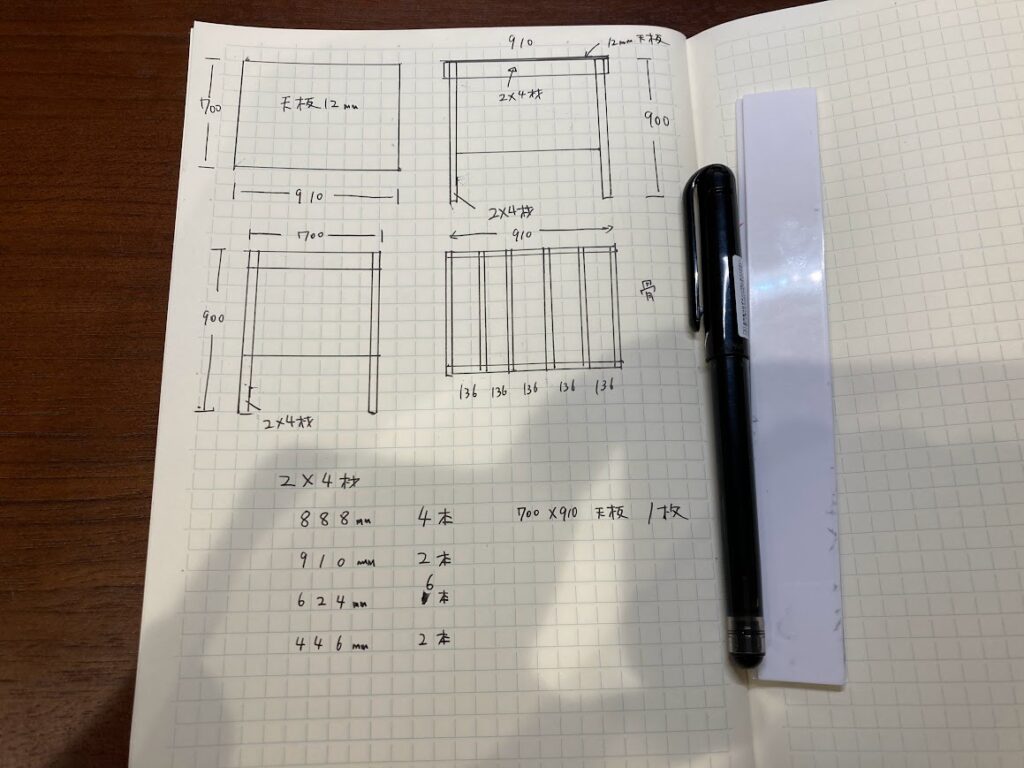

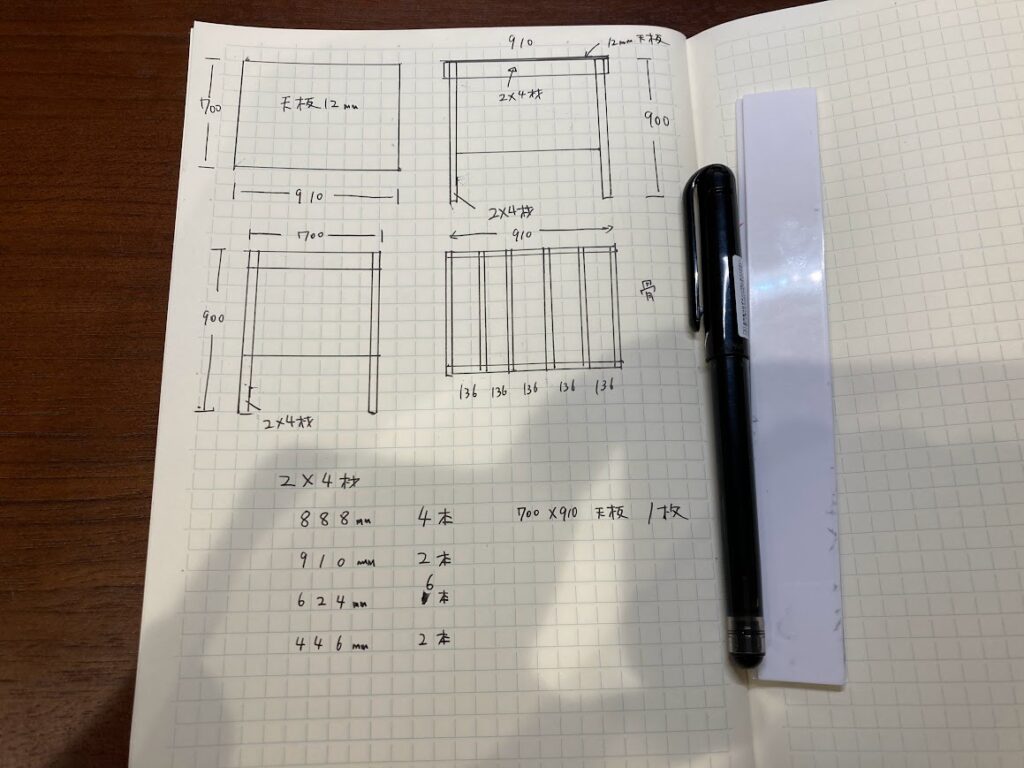

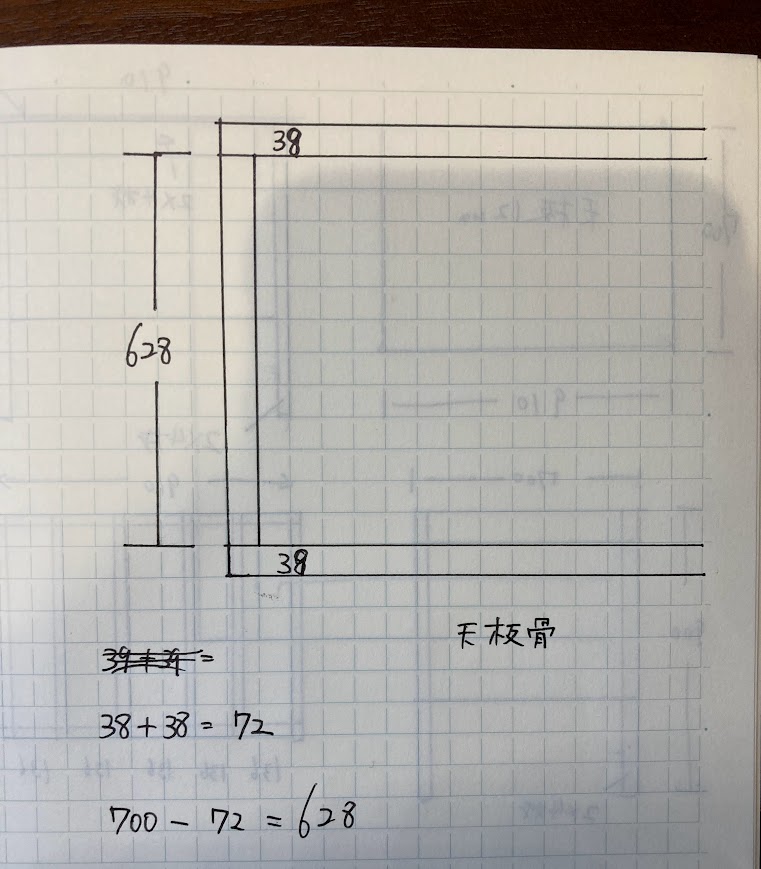

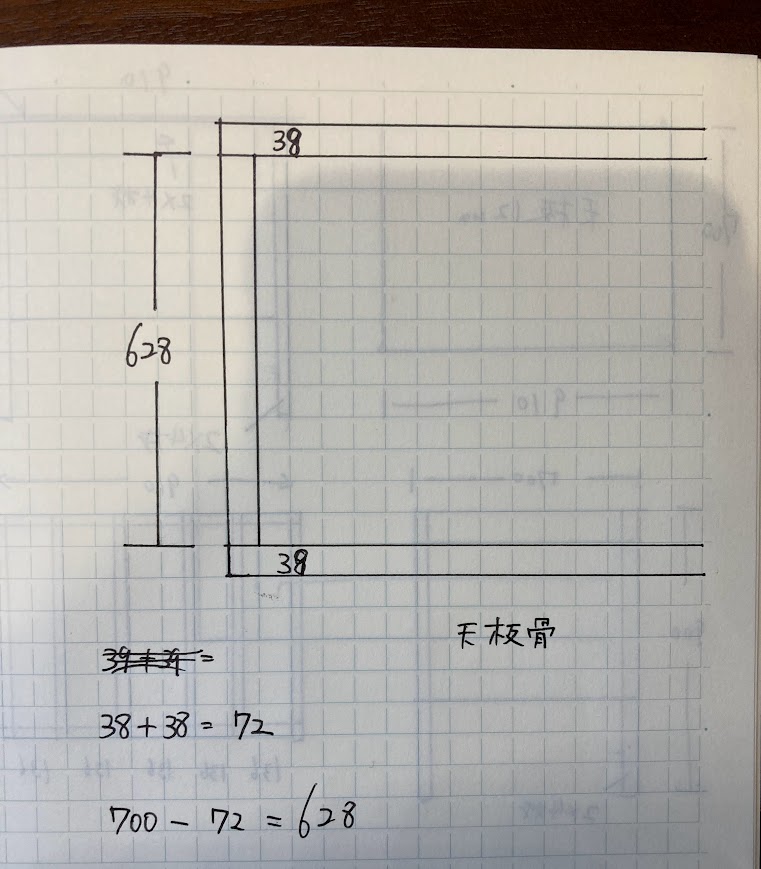

手書き

写真のように紙とペン、定規があれば製図は可能だと考えます。

これらは家にあると思いますので、初期投資は0円で済みます。

一方で寸法の計算や、細部に目がいき届かないため正確性に欠けるのが難点です。

例えば天板の骨組みを書く時、指定された長さ700㎜にたいして板を重ねると、その分の長さを引き算する必要があったので面倒でした。

写真は作業台の設計図を書いた時のものです。簡単なものなら手書きでOKと思いますが、数字の計算は面倒だと感じました。

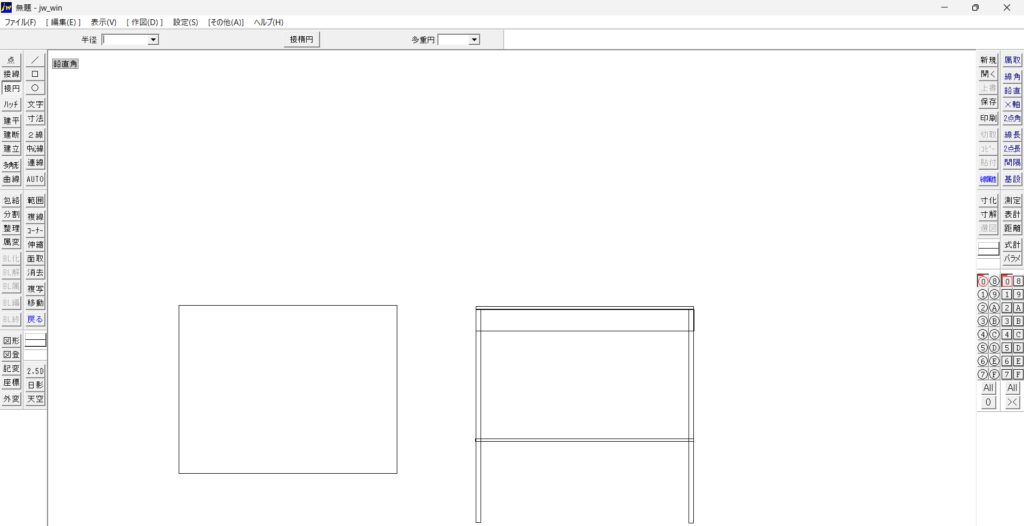

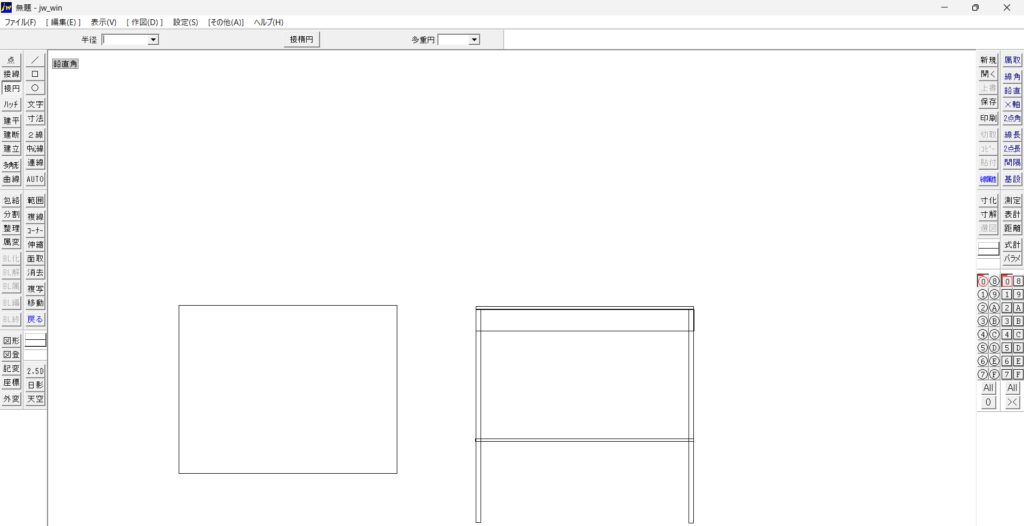

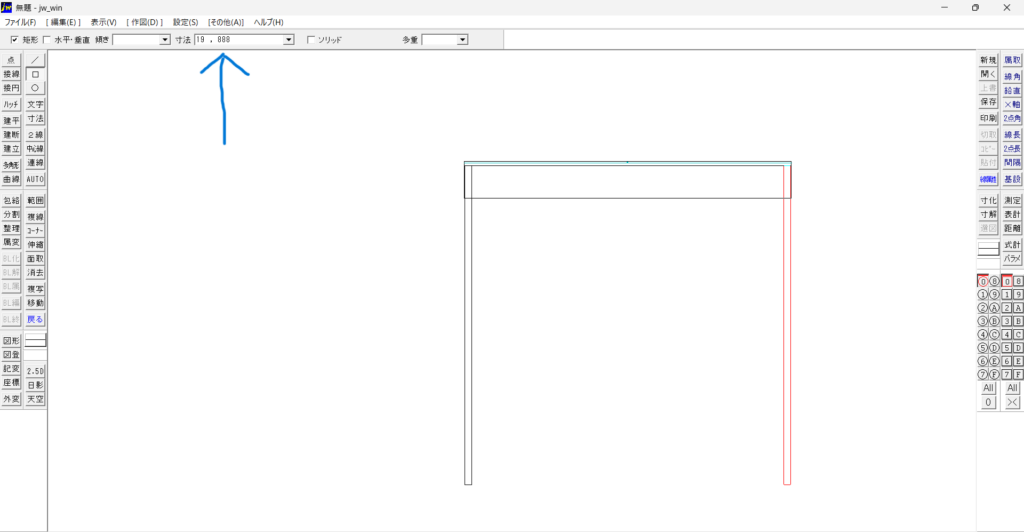

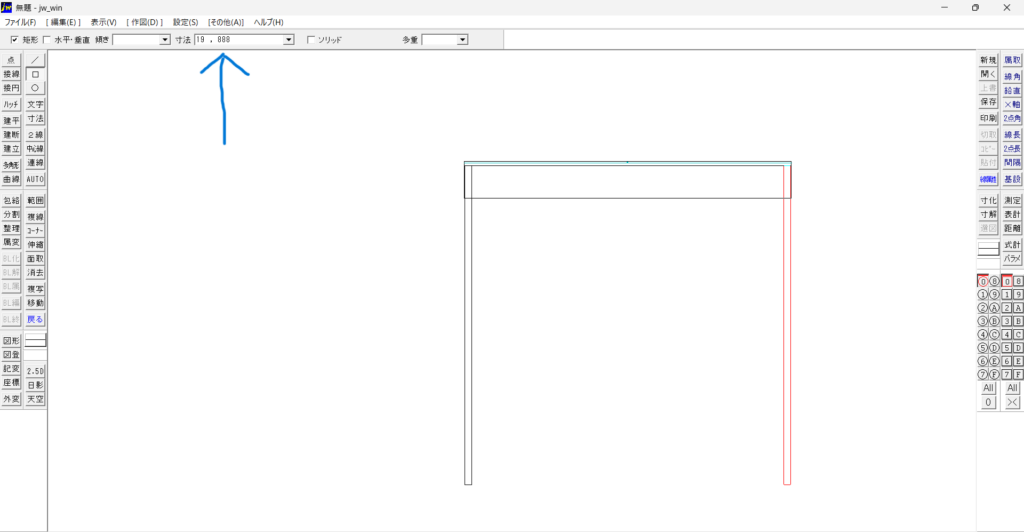

無料ソフト

無料の図面ソフトと言えば「jw-cad」が代表的と思われます。今回はこちらのソフトを実際に使用したので参考になればと思います。

表示形式は2D表示のため、図そのものは手書きと変わりません。

左上の場所に寸法を打ち込んで設計図を作っていくため、ある意味手書きより自由がききませんでした。

使用してみての感想は操作が難しい、というのが正直な意見です。

さらにはX座標Y座標をベースに製図していくため専門的に感じるため、ハードルが高く感じます。

「jw-cad」はたくさん機能があると思います。しかしこれらを使いこなすには時間がかかりそうです。

有料ソフト

そもそも図面ソフトは、とても高価なものだと知り驚きました。最安値で約5万円。とてもじゃありませんが手が届きません。

こちらは使用したことがありませんが、値段からしてかなりの高機能なのだとわかります。

おそらく建築業やホームメーカーで働くプロが使用するレベルであり、DIY目的で使用する域ではありません。

ですので、ここまでの機能は必要はないでしょうし、使いこなす事も難しいと考えます。

図面の作り方は2パターン

以上から、設計図を作る方法は「手書き」「ソフト」の2パターンしかありません。

簡単なものだと手書きで十分です。しかし、複雑なモノになってくると手書きが難しくなり、図面ソフトが必要となってきます。

そこで、ここからは「無料ソフト」と「高価な有料ソフト」の間の丁度いい図面ソフト「caDIY3D」を紹介します。

図面ソフト「caDIY3D」の便利な4つの機能

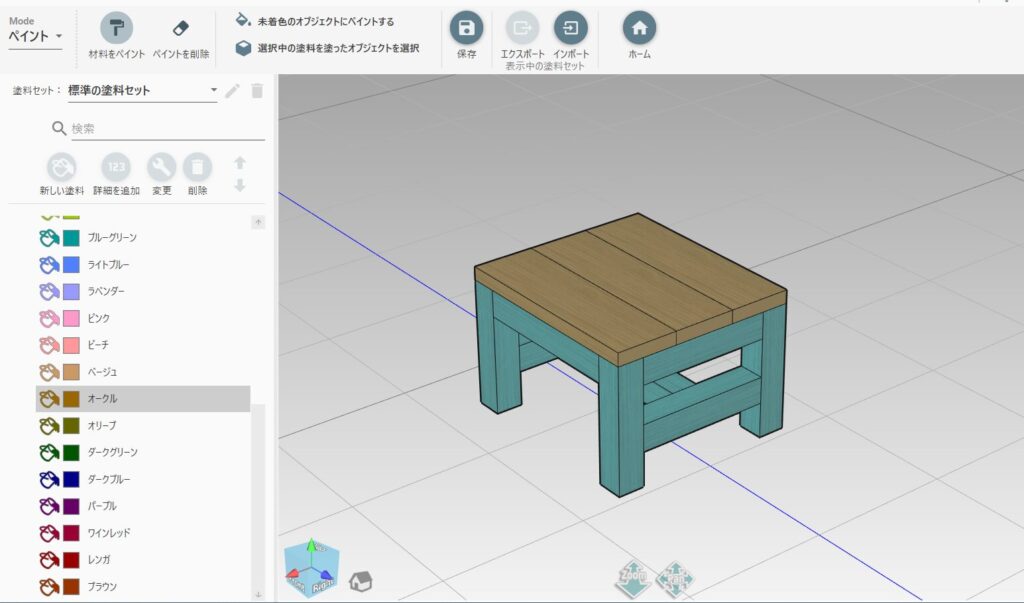

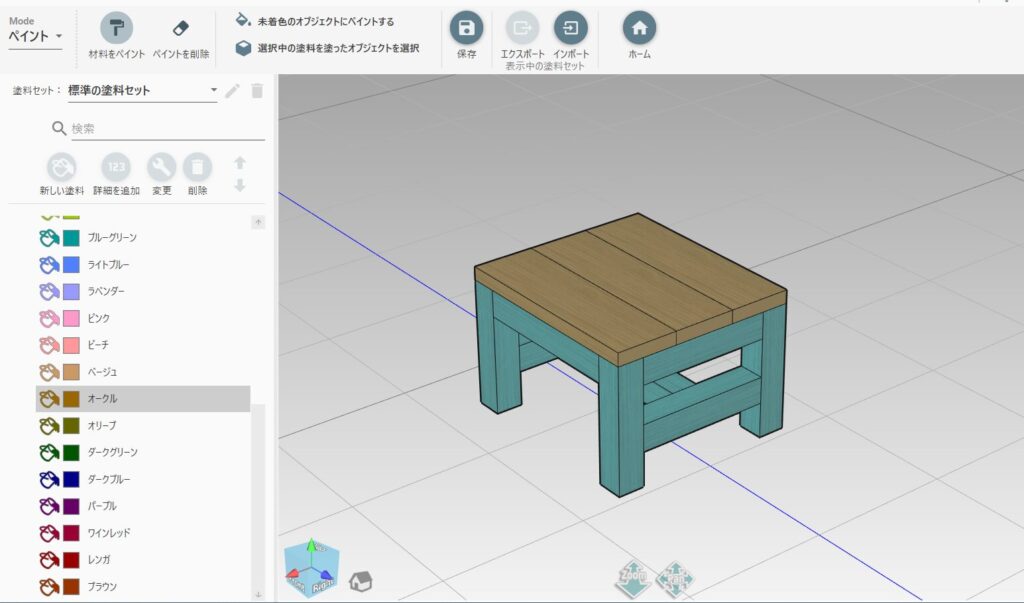

この記事の冒頭で設計図を紹介するために使用したソフトは「caDIY3D」と言います。

5年以上「caDIY3D」で設計図を作りDIYをしており、今まで製図してきて困ったことはありません。

なぜなら「caDIY3D」はDIYのことを考えて開発された図面ソフトだからです。

ソフトは有料ではあります。しかし、使用していて便利な機能が盛りだくさんのため、本当に助かっています。

それでは、その嬉しい機能の一部を紹介していきます。

「caDIY3D」のオフィシャルサイトでは30日間の無料体験ができます。まずはこちらで体験して、ポイントの溜まる通販サイトでの購入がおすすめです。

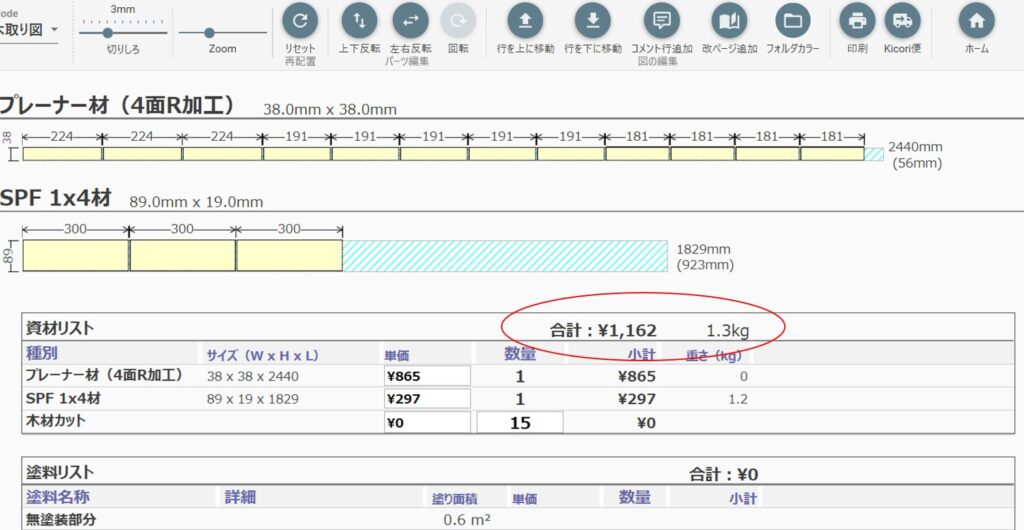

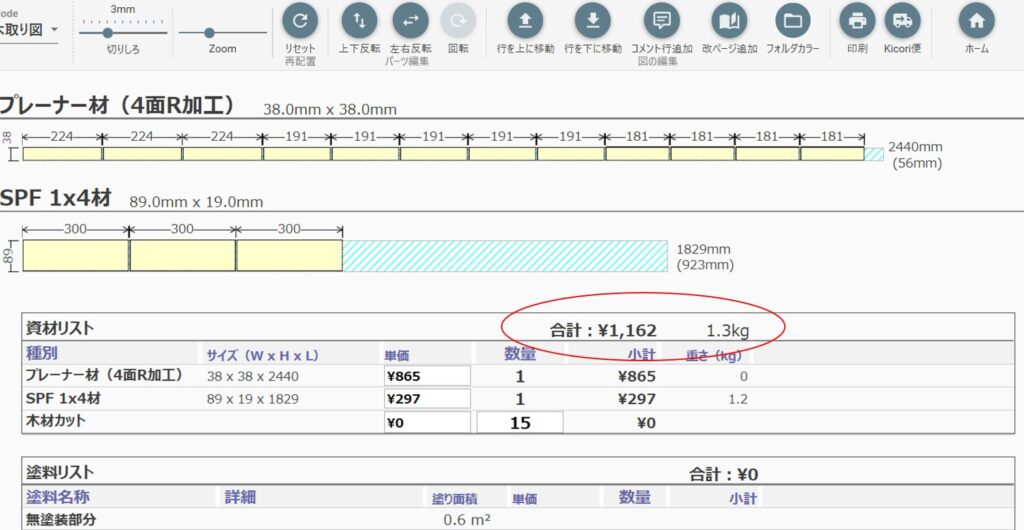

部材の寸法が一目でわかる木取り図機能

「caDIY3D」で作られた踏み台は、必要な材料が一目でわかります。

この一覧表により余分に木材を購入せずに済むため、材料の準備がスムーズです。

材料の買い出し時は、こちらを印刷していけばOKです。

ホームセンターで各部材をカットしてもらうとコンパクトになって運びやすくなります。

※ワンカット50円ほど。

制作費用も自動で算出

あらかじめ材料の値段を登録しておけば、使用する木材の費用を自動で算出してくれます。

こちいらは踏み台を作った時の設計図です。

材料調達前に金額を知ることができるのは助かります。

ビス位置の確認機能で作業の効率化UP!

DIYはビスを使用して部材を接合していくことが多々あります。

その時、組み立て方によってはビスの打つ場所が重なることがあります。

図のようにビスの重なる位置がわかるので、事前に対処する方法を考えることができます。

「caDIY3D」では、ビスの重なりを防ぐため設計図で確認できます。

やり直しを避けられるのは助かります。

ペイント機能で配色が楽しめる

出来た作品にペイントができるため、イメージがつきやすいです。

塗った後の後悔を防ぐため、塗装した時のイメージが事前に確認できるペイント機能は助かります。

「caDIY3D」のオフィシャルサイトでは30日間の無料体験ができます。まずはこちらで体験して、ポイントのあたる通販サイトでの購入するのがおすすめです。

一歩踏み込んだ「caDIY3D」の便利な機能

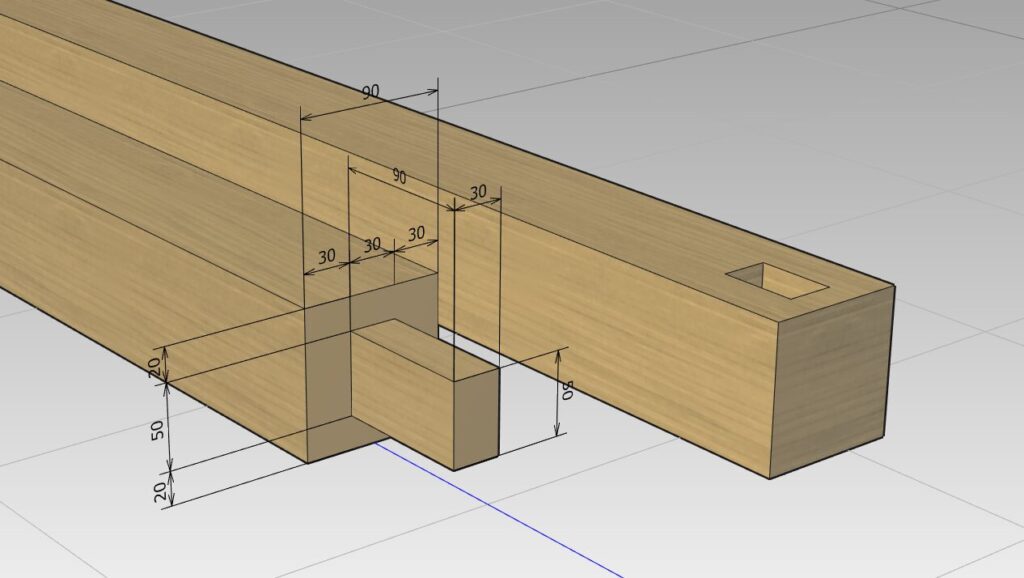

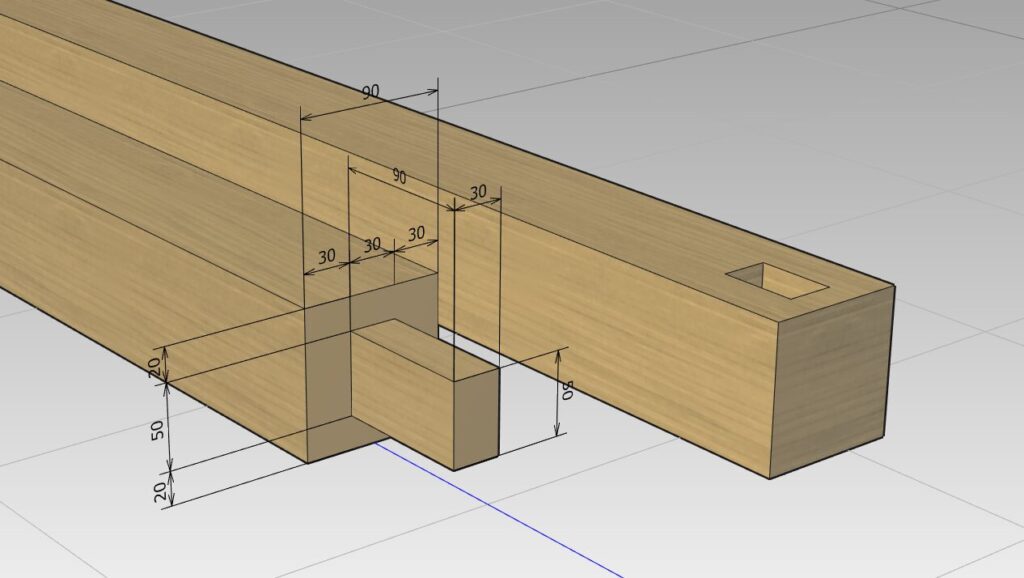

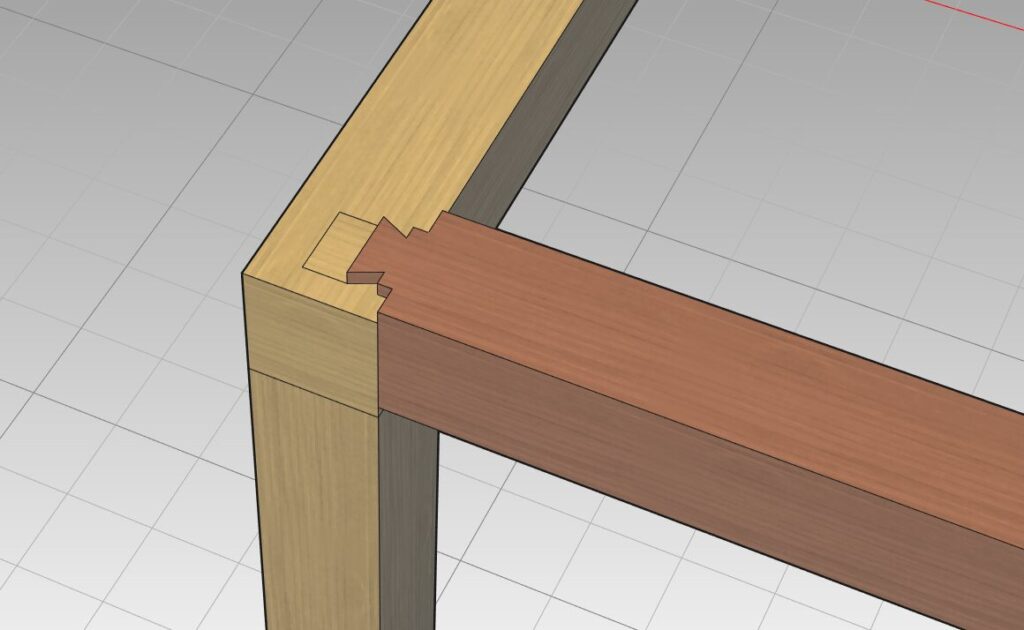

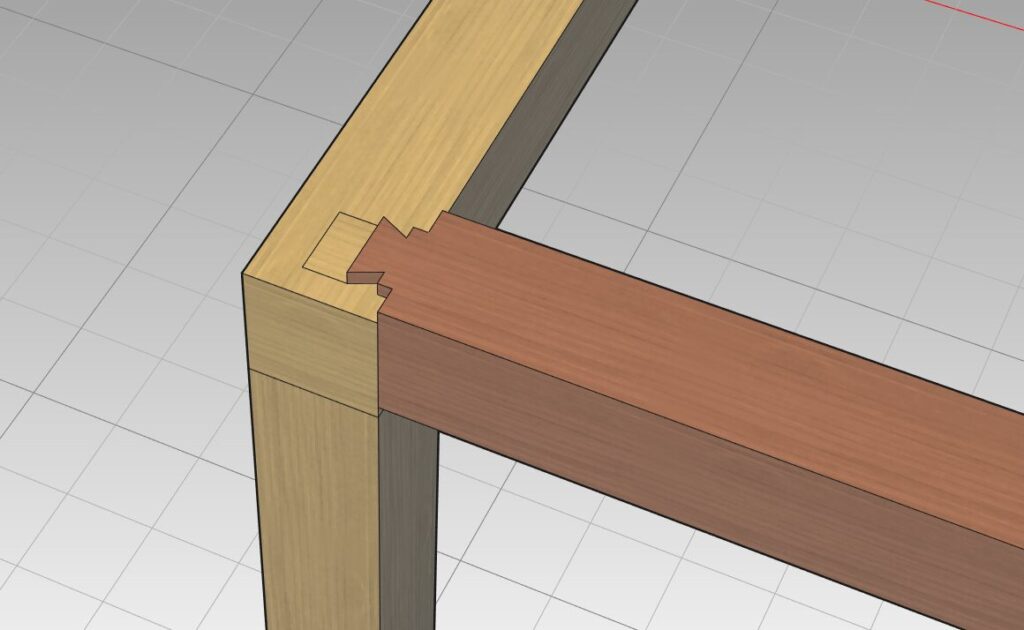

以前、自転車置き場を作った時の話になりますが、その時使用した材料は90角の杉木材を使用しました。

この時、角材の接合方法は、ビスを打ち込むのではなく、ほぞ穴と蟻継ぎ(ありつぎ)に挑戦することに。

複雑な加工のため、頭の中で想像するのは難しく設計図を準備しないと出来ませんでした。

その時に、図面ソフトを模索し「caDIY3D」の購入を決めました。

このように「caDIY3D」は「切り抜き」「吹き付け」「結合」もできるので、一歩踏み込んだ木材加工に挑戦するのもおすすめです。

完璧とは程遠い出来栄えでした。それでも木槌(きづち)でコンコンと打ち、はめ込んだ時の喜びは今でも忘れません。

まとめ:DIYするなら設計図は大切

「踏み台」はDIYに向いていると思います。必要な高さや幅は人や場所によって異なるため、自分で最適なサイズを生み出すことができるからです。

作り方は何通りもある中、自分の作り方が少しでも参考になればと思います。

また、この記事を読むことで「自分にもできそう」「やってみたい」と感じてもらうと嬉しく思います。

後半では「設計図」について語り、DIYを続けていく人向けになってしまいました。

もし、踏み台作りに挑戦をして「また何か作りたい」「DIYを続けたい」と感じたなら図面ソフト「caDIY3D」は必ず役に立つのでオススメですよ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント