キャンプテーブルはキャンプはもちろんピクニックにも活躍する便利なアイテムです。

アウトドアでの使用が多いため、デザインはウッド調のオシャレな雰囲気が理想的だと思いネットで購入を検討。

するとどれもいいお値段でビックリ。「このサイズでこの値段か〜」購入を渋ってしまうほどです。

そこで失費を抑えるため「理想のキャンプテーブル」をDIYすることにしました。

この記事は「初めてでも作れる」を目指して動画や図面を作りましたので「やってみよう」と意欲がわいたら嬉しく思います。

それではぜひお楽しみください。

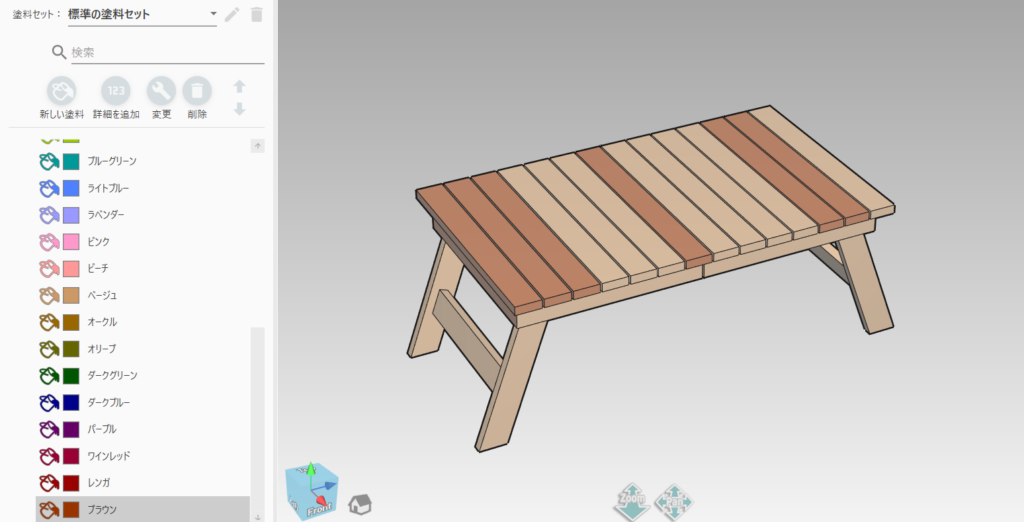

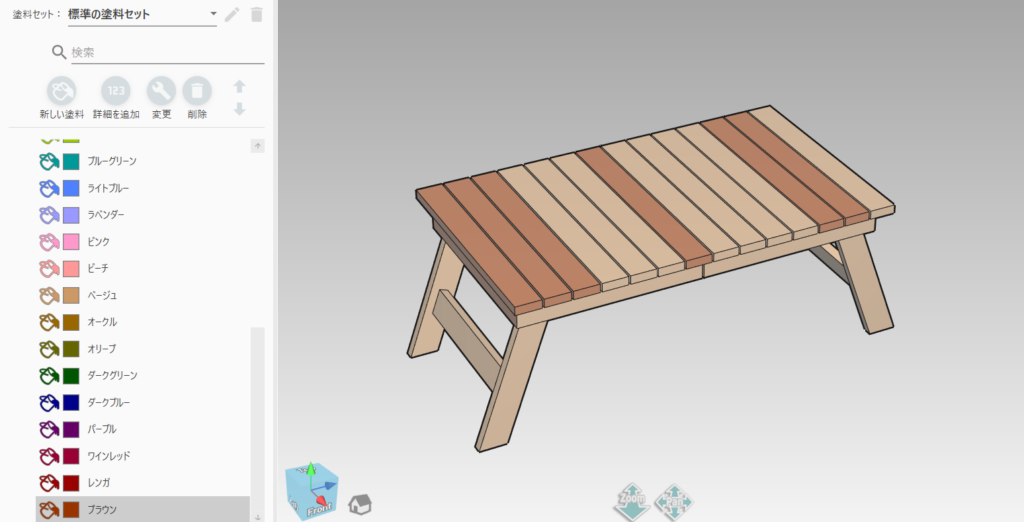

キャンプテーブル完成写真

こちらが実際にDIYしたキャンプテーブルです。

折りたたみ機能も十分に発揮しコンパクトな仕上がりとなりました。

持ち運びも簡単にできるため車に載せてキャンプやピクニックに活用したいと思います。

以下からは、「図面」「価格」「作業ポイント」の流れで紹介していきます。

キャンプテーブル図面

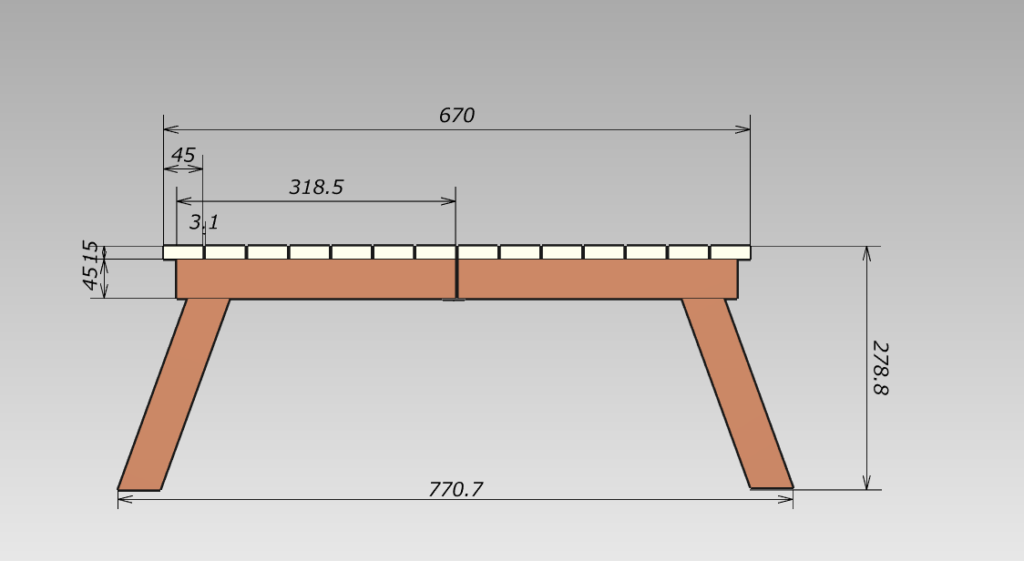

正面図

高さをもう少し出したかったのですが、折りたたみ機能をつけると収納する脚の長さに限界があります。

高さをもっと出したい時は天板の、幅670㎜をサイズアップすると脚も長く出来ます。

側面図

天板はフレームから両サイド30㎜出た設計です。

最初は天板とフレームは一緒なサイズに設計しました。理由は作るときに組み立てやすいと考えたからです。

しかし、身の回りのテーブルを観察すると、どのテーブルも天板がフレームからはみ出た状態で取り付けられていることに気づきました。

天板に対してフレームは少し小さいサイズにしたほうがオシャレなのだと気づいたため、天板はみ出していこうと決めました。

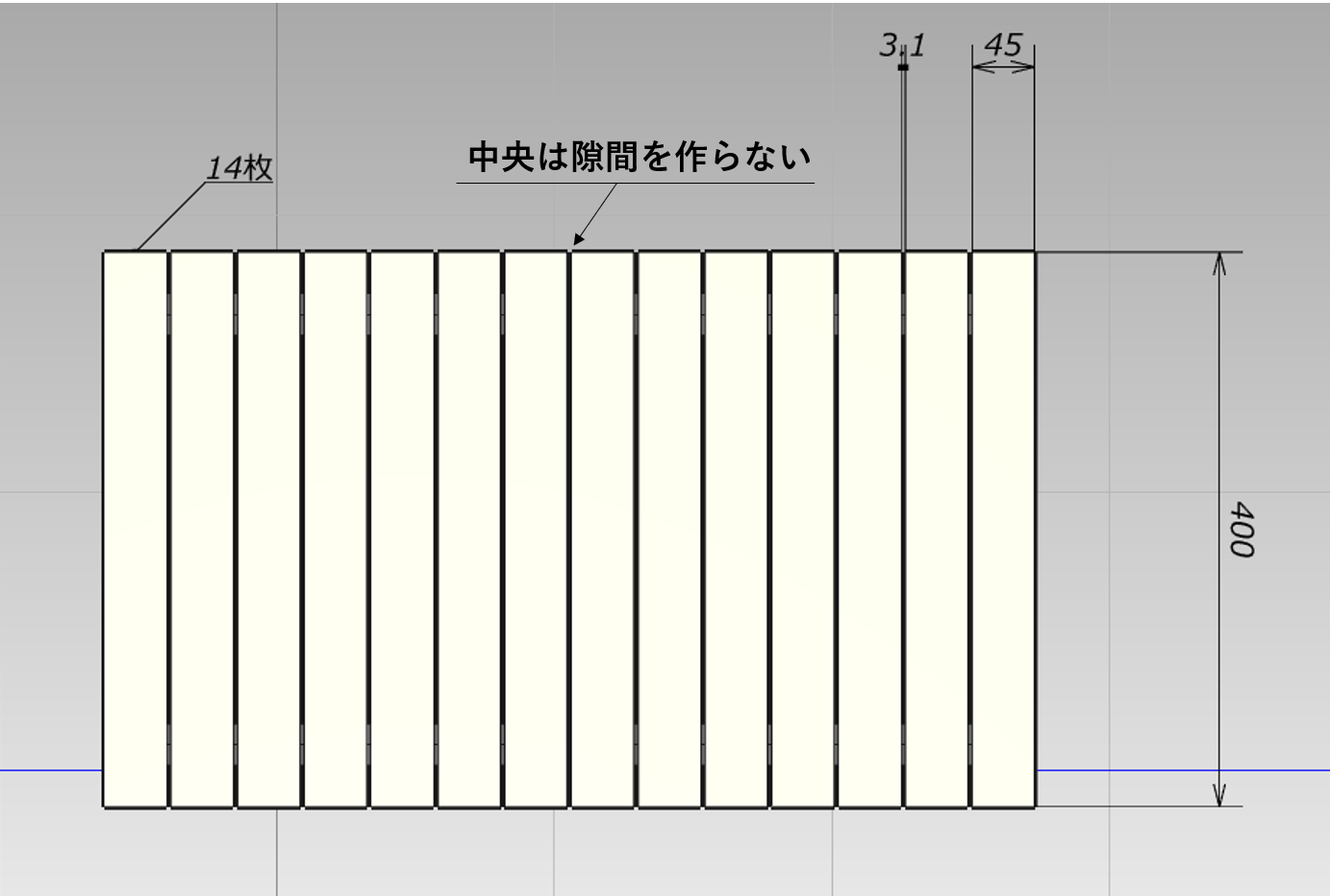

真上図

天板は板と板の間を3㎜の隙間を作り並べていきます。理由としては「アウトドアっぽい」からとしか言いようがありません笑

しかし、蝶板で繋げる中央は隙間を作りません。隙間があるとテーブルが谷方向に歪むからです。

こちらは実際に経験したので間違いないです。

真下図

折りたたまれた脚が中に収納されているため、少し複雑に見えますが、こちらは左右対称のものを蝶板でくっつけているだけです。

部材図

必要な部材の枚数と加工するサイズを一覧できるように貼りました。分解してみると全部で26枚です。

木取り図

今回使用したプレーナー材は長さ1820×幅45×厚み15です。1本税込み305円の比較的、安価な木材でつくりました。

図を見てわかるように自作したキャンプテーブルには6本必要となっています。

キャンプテーブルの材料価格表

| 使用用途 | 個/値段 | 数量 | 合計の値段 | |

プレーナー材(15×45×1820) | 構築するための木材 | ¥305 | 6本 | ¥1,830 |

持ちて(百均) | 持ち運びを簡易的に。 元々はタオル掛け。 | ¥108 | 2本 | ¥216 |

| ボルト M3×30  | 持ちてを固定するために使用する。 | ¥184 | 1セット | ¥184 |

| ジョイントボルト1組 M6×30  | 脚を出し入れ可能にする便利なボルト | ¥247 | 4組 | ¥988 |

カラビナ(百均) | 折りたたんだ時にテーブルが開かないようにするために使用。 | ¥108 | 1個 | ¥108 |

蝶番 | テーブル本体を折りたたみ可能にする便利な金具。 | ¥388 | 1セット | ¥388 |

合計3,714円。(税込み)

※ビス、塗装代は別です。

今回DIYしたキャンプテーブルは「費用をかけない」を意識し、木材は安価なプレーナー材、金具も必要最低限にして準備しました。

キャンプテーブルDIYの作業ポイント

ここからは、キャンプテーブルのDIYに挑戦したうえで難しかったこと。勉強になったことを実体験を通してご紹介します。

目を通すだけでもお役に立てる内容となっていますので、ぜひご覧ください。

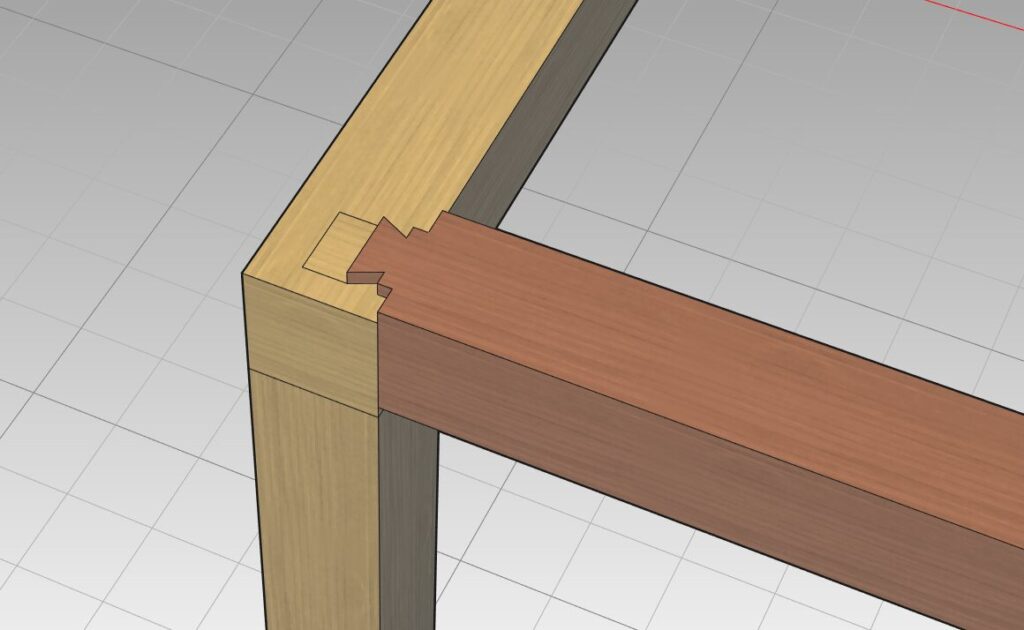

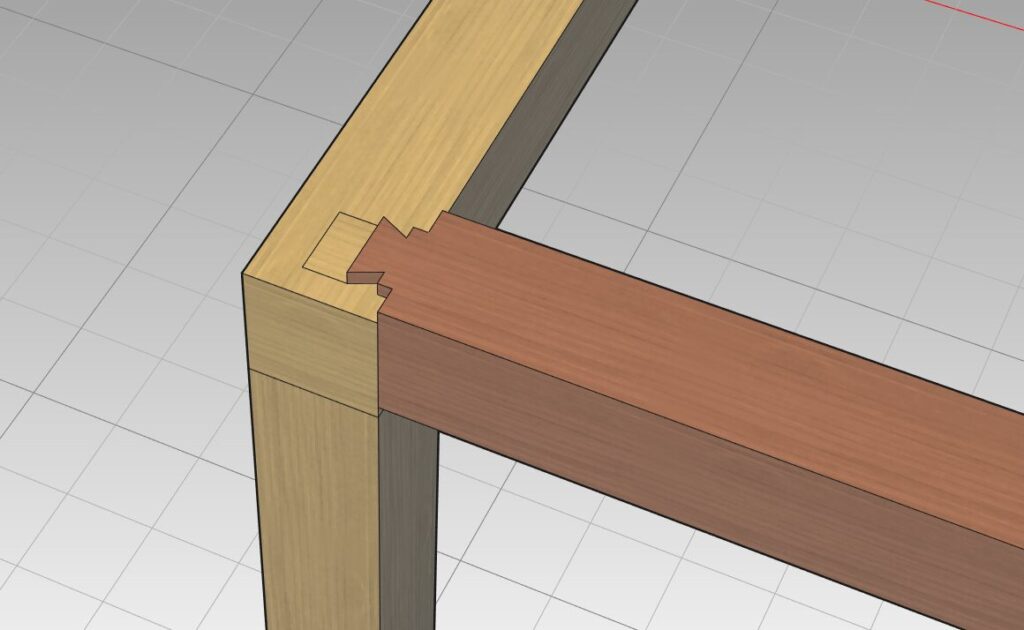

フレームは額縁留めに挑戦

天板を取り付けるフレームは少し手間のかかる額縁留めに挑戦しました。

理由は正面からの見栄えを良くしたかったからです。

額縁留めはきっちり45度にカットしなければならないためガイドを利用してカットしていき、接合部には波釘を打ち込み固定しました。

手間をかけず垂直にカットすれば楽なのですが、そうするとフレームの留め方はこのように露骨に見えます。

細かなところですが、経験値を上げるためにもこの方法をチョイスしました。

カットはガイドのおかげで上手くできましたが、波釘を打つのには苦戦しました。

欲張って打てば波釘が曲がったり、傾いたりして何度もやり直しました。

そのおかげでフレームはボロボロとなり作りなおしたほどです。

最終的には、波釘を打つ前にフレームの接合部をボンドでくっつけて、全周をテープでグルグル巻いて打ち込みやすい状態に固定しました。

波釘は欲張らずに左右対称に遊具のシーソーをイメージして打ち込んでいくと上手くいきます。

脚の付け根は丸くカット

テーブルの脚を折りたたむためには付け根を丸く加工する必要があると今回の経験で学びました。

付け根部分が四角形だと角がジャマして脚を起こせません。ですので角をとる意味で丸く加工します。

また、開脚の角度を八の字にするためにはフレームから1cm空けた場所に取り付けることが重要です。

もし隙間なく脚を設置すると、フレームが妨げとなり開脚の角度が90度までしかいきません。

付け根を丸く加工する方法ですが、自分はコンパスを使用して丸の墨付けを行いました。ただこちら丸いものなら何でもいいと思います。

丸の墨付けをしたら、切る部分を直線に線を引きその部分をカット。そのあとはひたすら布ヤスリで削って出来上がりです。

脚の開脚を八の字にすると着地部分はこうなります。

こんな時は丁度いい厚みの板を置き線を引きます。

そして記した線に沿ってカットすることでしっかり着地ができます。

天板の隙間は均等に

そもそも隙間を作らずに天板を設置していけば楽に作れたんですけどね。

ですが天板には隙間があったほうが「アウトドアっぽい」ためここは譲れませんでした。

そのため天板を貼っていく時は、その都度3㎜の板を挟み均等に配列していきました。

こうすることで誤差なくきれいに配列ができたので満足です。

なお、蝶番でつなぐ中央は隙間を作らずピタッとくっつけてください。テーブルを開いたとき、谷方向に曲がります。

キャンプテーブルDIY動画

このように少し難しい「キャンプテーブル」をDIY出来るのは設計図があるからだと自分は考えます。そこで、以下からは図面の必要性についてご紹介させていただきたいと思います。

設計図を作る3つの理由

設計図をつくる理由は3つあるんです。

・費用を抑えられる

・効率的に作業ができる

・記録として残せる

それでは一つ一つ説明していきます。

費用を抑えられる

設計図を作ることにより材料を把握できるため費用の計算ができます。

例えば今回のキャンプテーブルの場合、「横幅をもう少し長くしたら」「高さをもう少し高くしたら」プレーナー材(15×45×1820)は6本では足りず、もう1本追加となります。

つまり、製図することにより必要最低限の材料を把握できるため、余計な材料の購入を防げるのです。

効率的に作業ができる

設計図があることで適切なサイズの部材が準備できるため、あとは組み立てるだけです。イメージもできているので作業もスムーズです。

もし設計図の準備を怠れば、カットする部材の長さをその場で計算して作業の流れが止まります。

手をとめてスマホの電卓機能をひらくのは思いのほか面倒なのです。

また、完成図がないために「完成品がイメージと違っていた」ということもよくあります。

そのため時間をかけて設計図を準備することは、結果的に効率が良くなりDIYが楽しめるということです。

記録として残せる

設計図を作っておくことにより過去に「どんな材料を使用したか」「費用はいくらかかったか」を確認できます。

情報を残しておくと、過去に使用した木材を再び購入したいとき、設計図を開けば種類や値段を確認できるため計画が立てやすいです。

また、設計図を残すことにより同じ作品をもう一度作ることが可能です。

例えば今回の「キャンプテーブル」友人から高評価をいただき、作ってほしいと依頼がきました。

設計図があれば同じものを作ることが容易になるため便利です。

また、製作時間も記録に残しておくと計画もたてやすいでしょう。

設計図の作り方

設計図の必要性を感じていただけたなら、次は設計図の作り方について調べたので参考にしてください。

設計図を作る方法は、この3つです。

・手書き

・無料の図面ソフト

・有料の図面ソフト

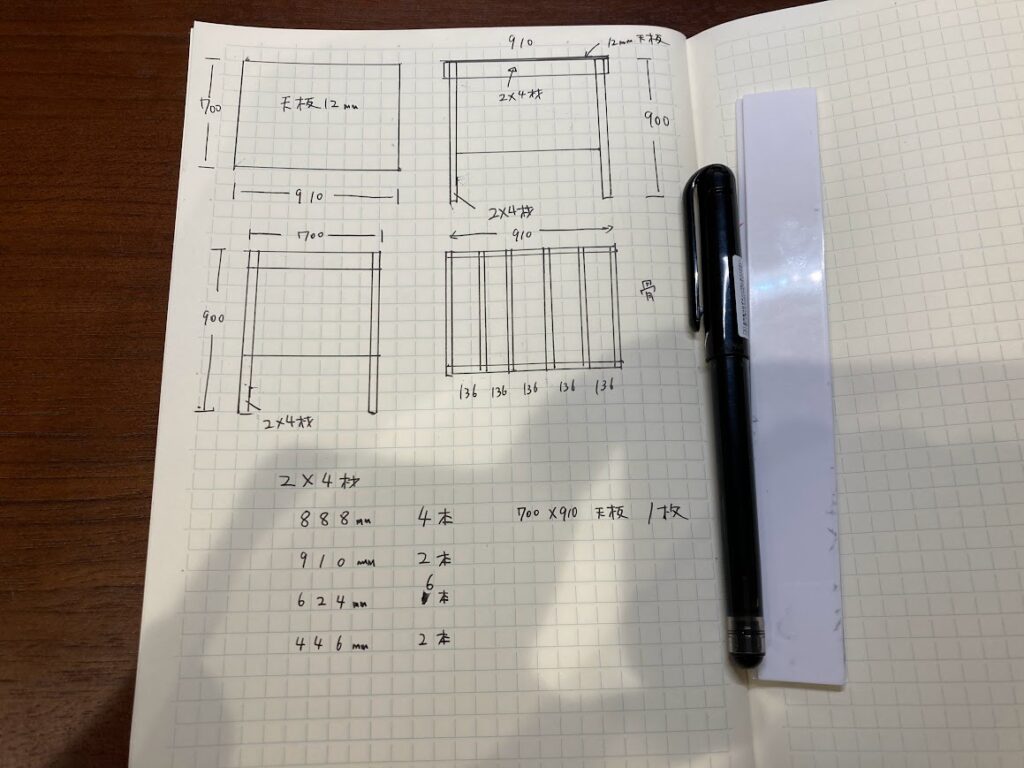

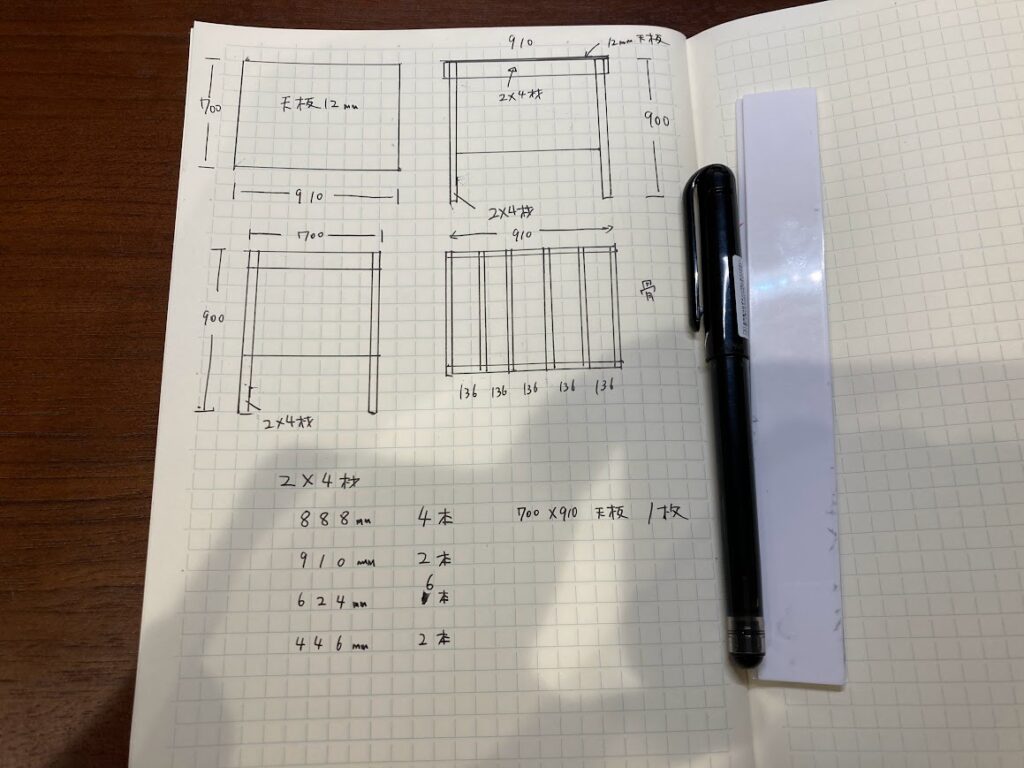

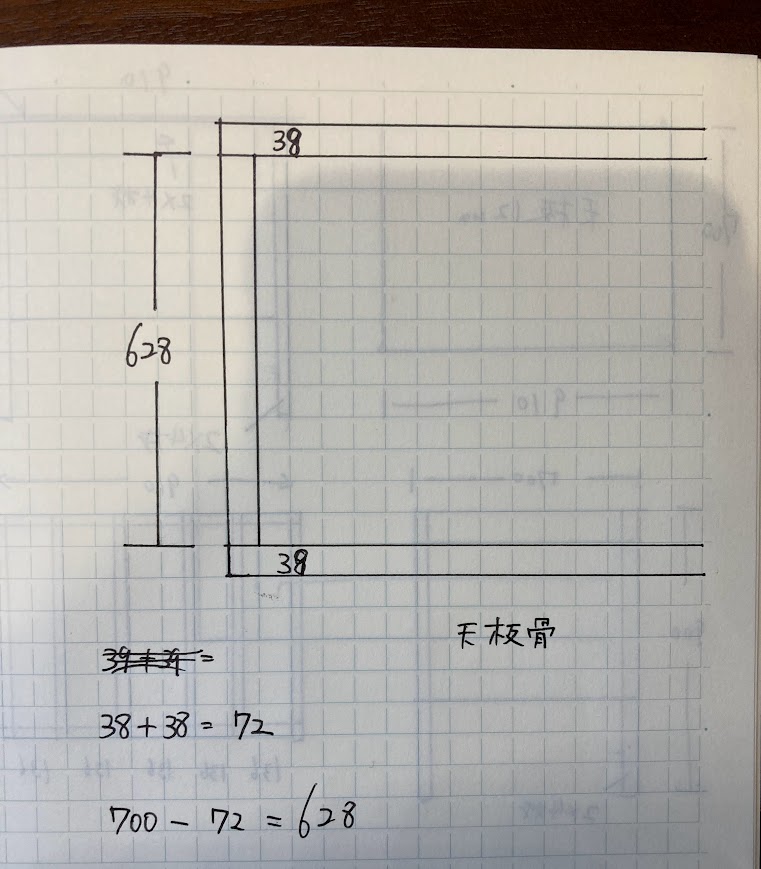

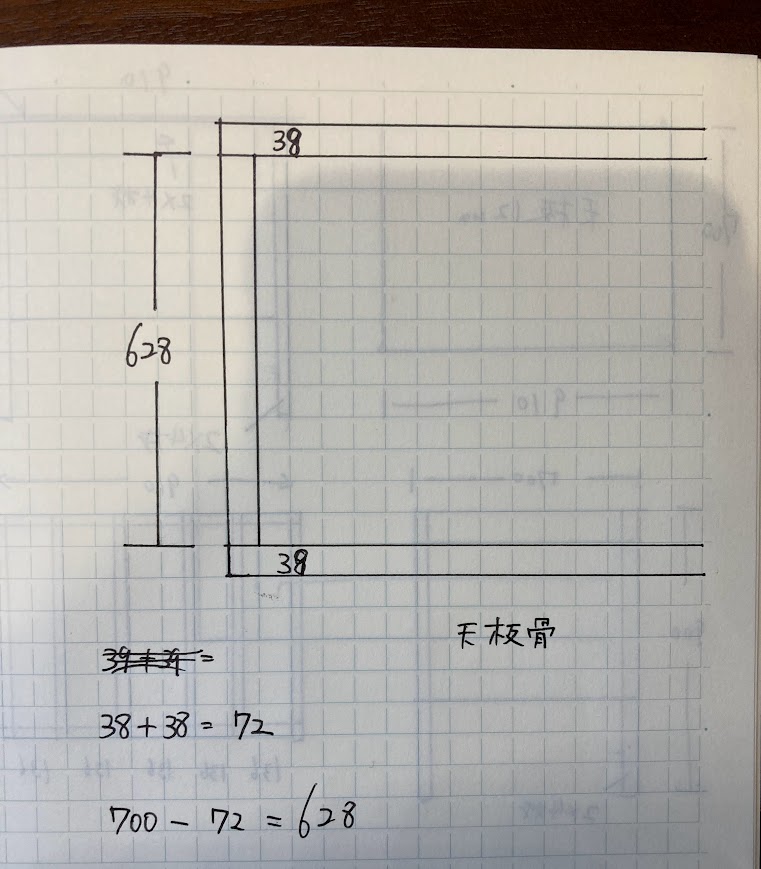

手書き

写真のように紙とペン、定規があれば製図は可能だと考えます。

これらは家にあると思いますので、初期投資は0円で済みます。

一方で寸法の計算や、細部に目がいき届かないため正確性に欠けるのが難点です。

例えば天板の骨組みを書く時、指定された長さ700㎜にたいして板を重ねると、その分の長さを引き算する必要があったので面倒でした。

写真は作業台の設計図を書いた時のものです。簡単なものなら手書きでOKと思いますが、数字の計算は面倒だと感じました。

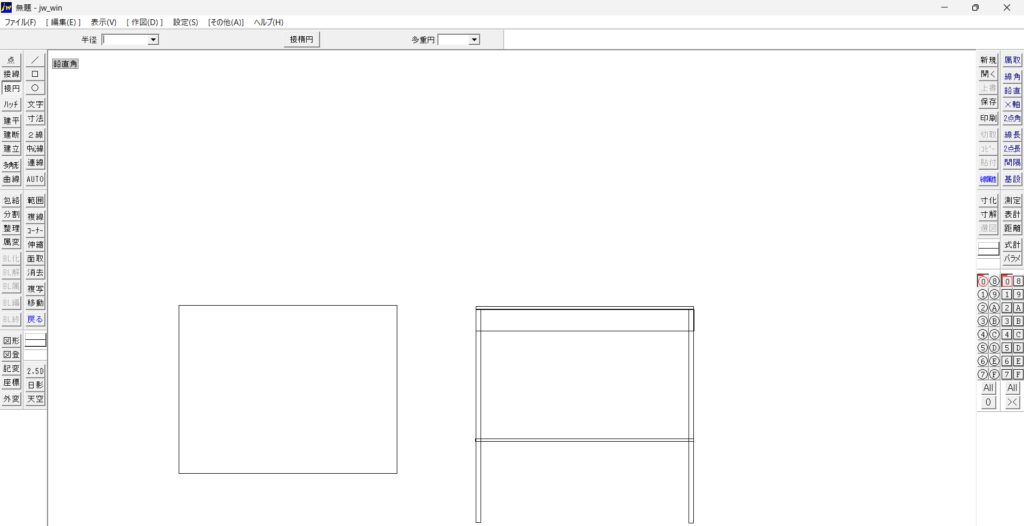

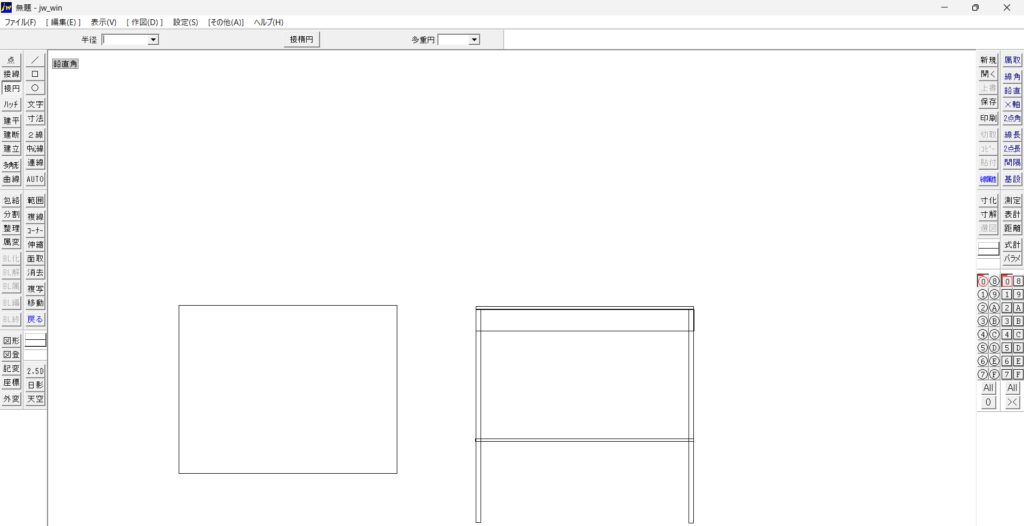

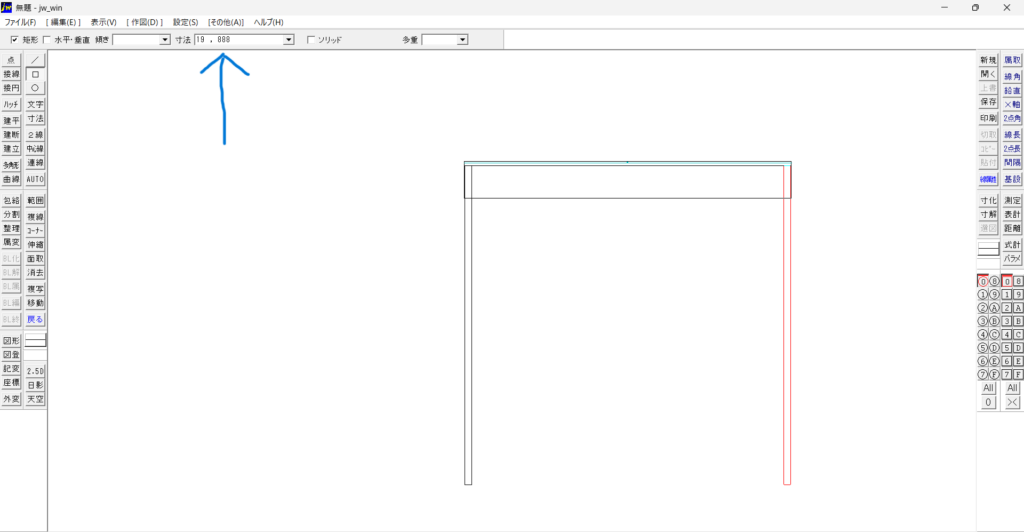

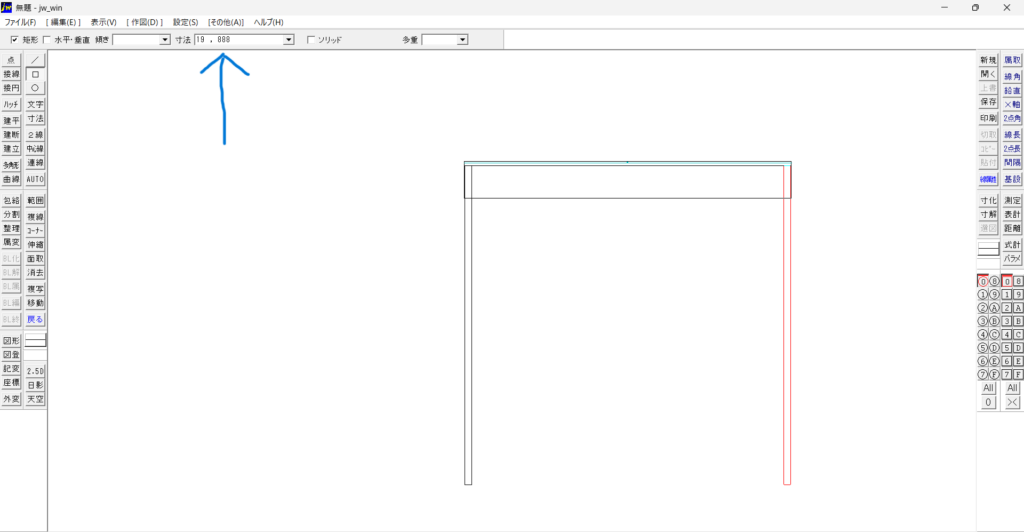

無料ソフト「jw-cad」

無料の図面ソフトと言えば「jw-cad」が代表的と思われます。今回はこちらのソフトを実際に使用したので参考になればと思います。

表示形式は2D表示のため、図そのものは手書きと変わりません。

左上の場所に寸法を打ち込んで設計図を作っていくため、ある意味手書きより自由がききませんでした。

使用してみての感想は操作が難しい、というのが正直な意見です。

さらにはX座標Y座標をベースに製図していくため専門的に感じるため、ハードルが高く感じます。

「jw-cad」はたくさん機能があると思います。しかしこれらを使いこなすには時間がかかりそうです。

有料ソフト

そもそも図面ソフトは、とても高価なものだと知り驚きました。最安値で約5万円。とてもじゃありませんが手が届きません。

こちらは使用したことがありませんが、値段からしてかなりの高機能なのだとわかります。

おそらく建築業やホームメーカーで働くプロが使用するレベルであり、DIY目的で使用する域ではありません。

ですので、ここまでの機能は必要はないでしょうし、使いこなす事も難しいと考えます。

図面の作り方は2パターン

以上から、設計図を作る方法は「手書き」「ソフト」の2パターンしかありません。

簡単なものだと手書きで十分です。しかし、複雑なモノになってくると手書きが難しくなり、図面ソフトが必要となってきます。

そこで、ここからは「無料ソフト」と「高価な有料ソフト」の間の丁度いい図面ソフト「caDIY3D」を紹介します。

図面ソフト「caDIY3D」の便利な4つの機能

この記事の冒頭で設計図を紹介するために使用したソフトは「caDIY3D」と言います。

5年以上「caDIY3D」で設計図を作りDIYをしており、今まで製図してきて困ったことはありません。

なぜなら「caDIY3D」はDIYのことを考えて開発された図面ソフトだからです。

ソフトは有料ではあります。しかし、使用していて便利な機能が盛りだくさんのため、本当に助かっています。

それでは、その嬉しい機能の一部を紹介していきます。

「caDIY3D」のオフィシャルサイトでは30日間の無料体験ができます。まずはこちらで体験して、ポイントの溜まる通販サイトでの購入がおすすめです。

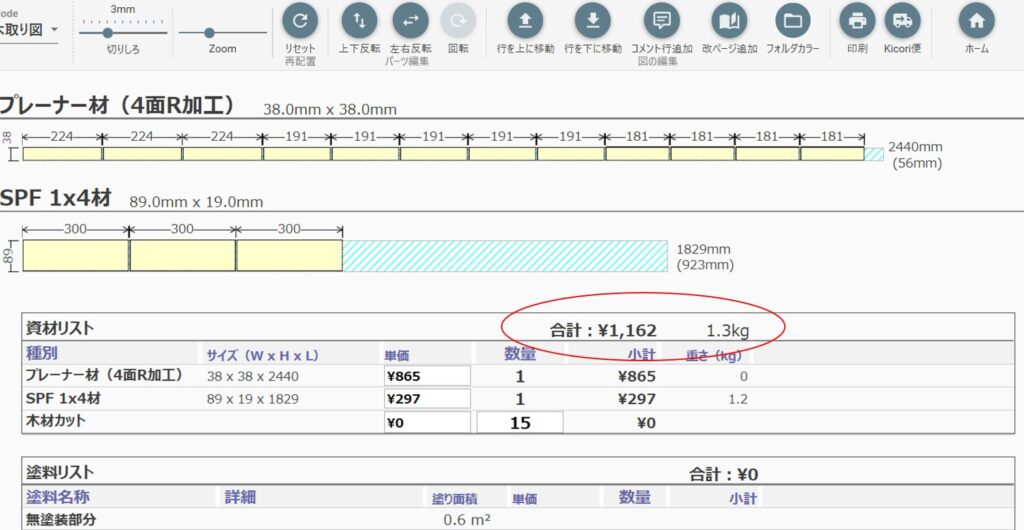

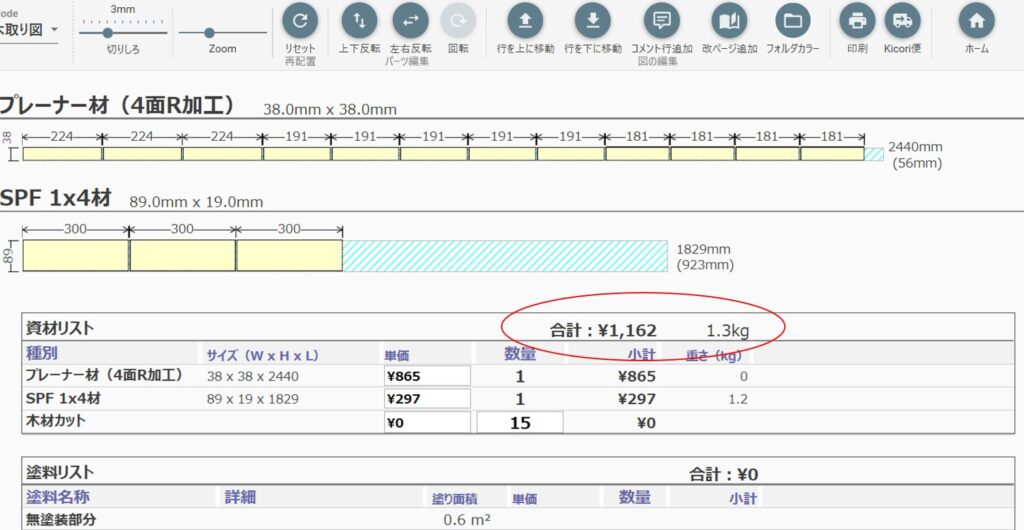

部材の寸法が一目でわかる木取り図機能

「caDIY3D」で作られた図面は、必要な材料が一目でわかります。

この一覧表により余分に木材を購入せずに済むため、材料の準備がスムーズです。

材料の買い出し時は、こちらを印刷していけばOKです。

ホームセンターで各部材をカットしてもらうとコンパクトになって運びやすくなります。

※ワンカット50円ほど。

制作費用も自動で算出

あらかじめ材料の値段を登録しておけば、使用する木材の費用を自動で算出してくれます。

こちいらは踏み台を作った時の設計図です。

材料調達前に金額を知ることができるのは助かります。

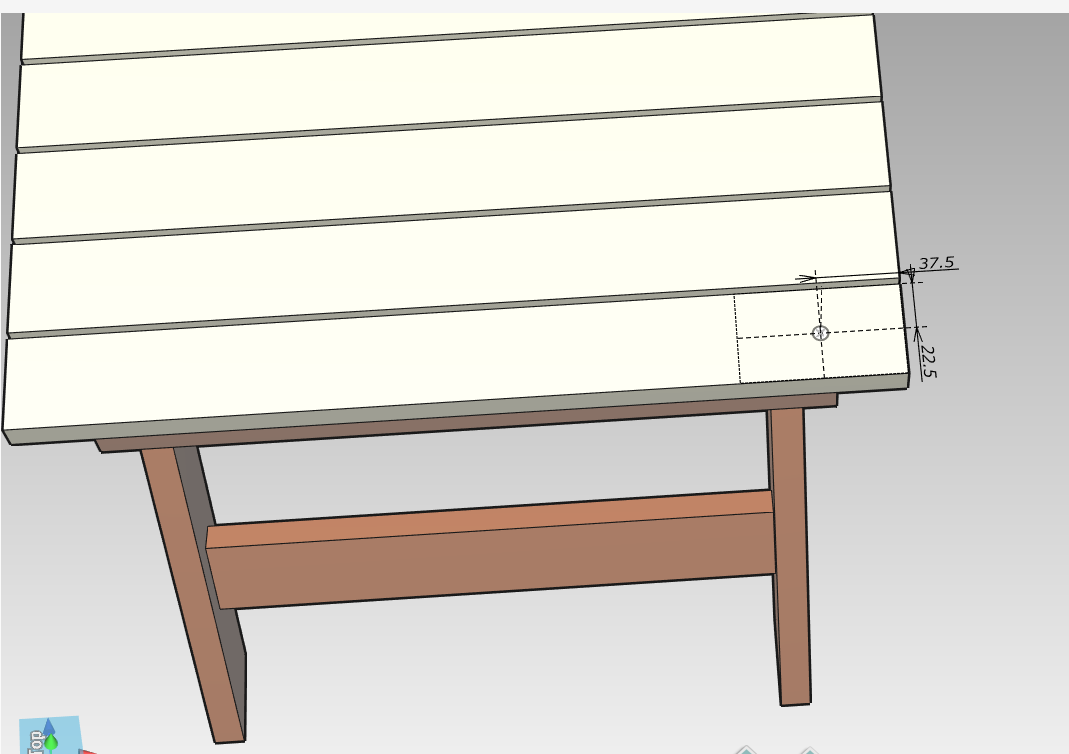

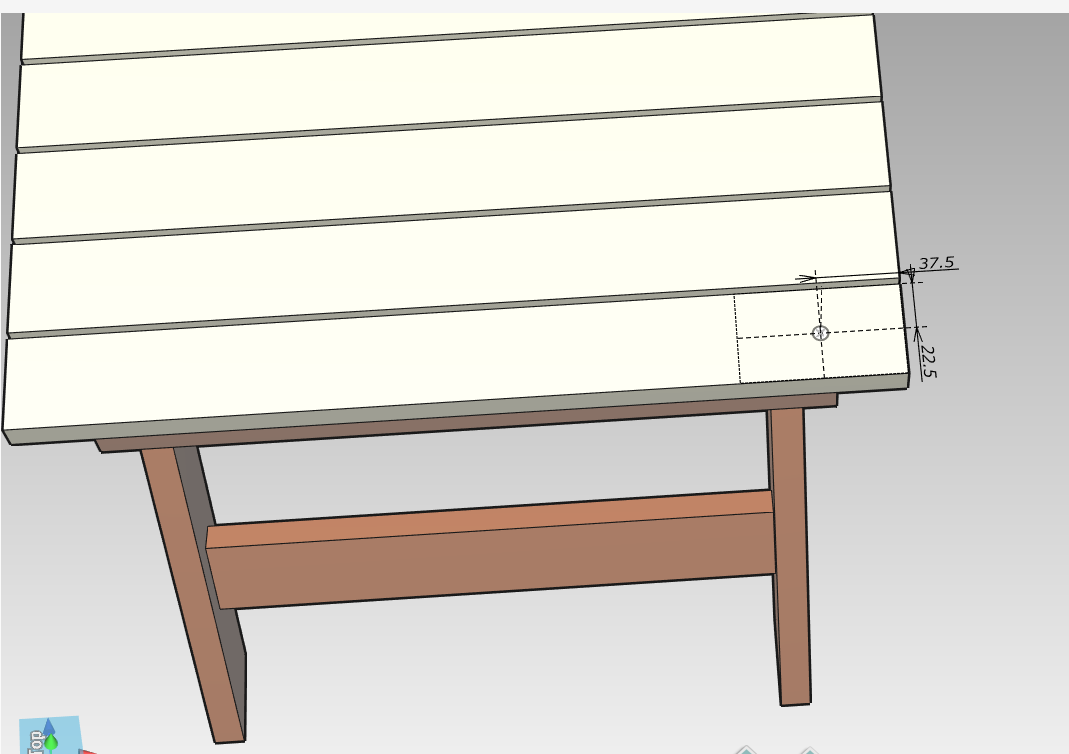

ビス位置の確認機能で作業の効率化UP!

DIYはビスを使用して部材を接合していくことが多々あります。

その時、組み立て方によってはビスの打つ場所を迷う時があります。

図のようにビスの打つ位置を把握できるため、その場で計算する必要がなく便利です。

「caDIY3D」で正確なビス位置を割り出せるため、位置を間違えてビスがはみ出たり木割れするトラブルを防げます。

ペイント機能で配色が楽しめる

出来た作品にペイントができるため、イメージがつきやすいです。

塗った後の後悔を防ぐため、塗装した時のイメージが事前に確認できるペイント機能は助かります。

「caDIY3D」のオフィシャルサイトでは30日間の無料体験ができます。まずはこちらで体験して、ポイントのあたる通販サイトでの購入するのがおすすめです。

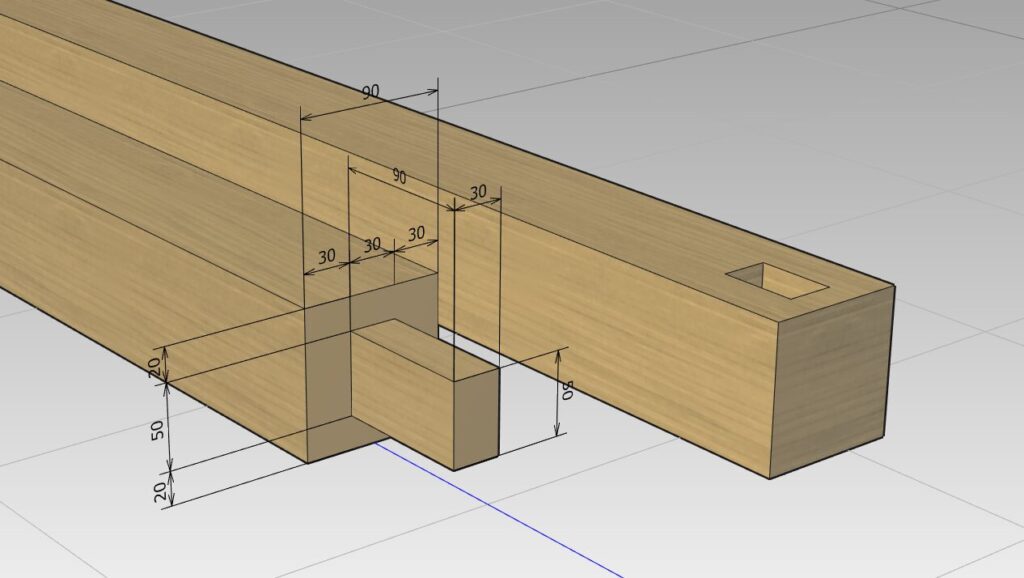

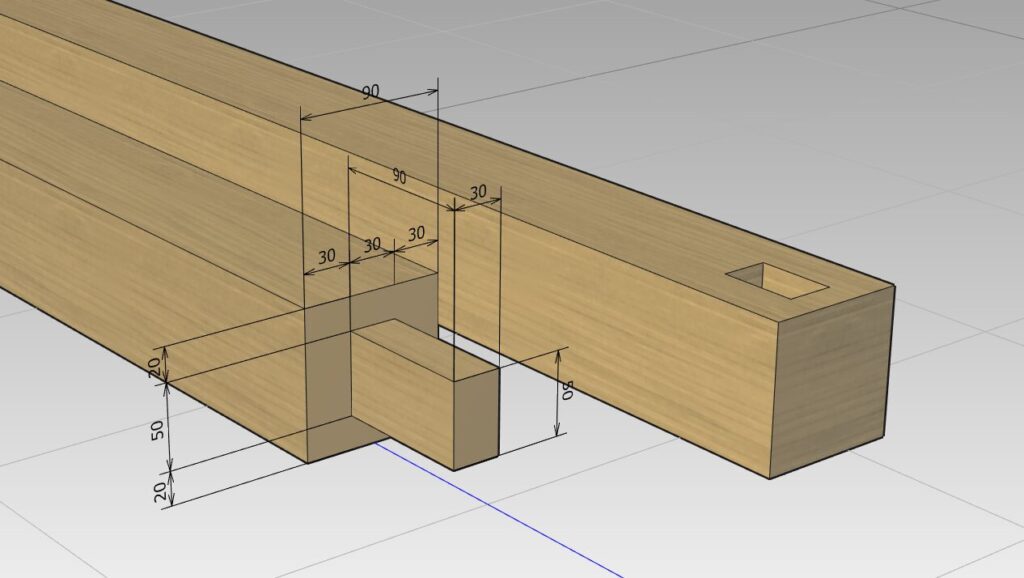

一歩踏み込んだ「caDIY3D」の便利な機能

以前、自転車置き場を作った時の話になりますが、その時使用した材料は90角の杉木材を使用しました。

この時、角材の接合方法は、ビスを打ち込むのではなく、ほぞ穴と蟻継ぎ(ありつぎ)に挑戦することに。

複雑な加工のため、頭の中で想像するのは難しく設計図を準備しないと出来ませんでした。

その時に、図面ソフトを模索し「caDIY3D」の購入を決めました。

このように「caDIY3D」は「切り抜き」「吹き付け」「結合」もできるので、一歩踏み込んだ木材加工に挑戦するのもおすすめです。

完璧とは程遠い出来栄えでした。それでも木槌(きづち)でコンコンと打ち、はめ込んだ時の喜びは今でも忘れません。

まとめ:キャンプテーブルをDIYするなら設計図は大切

キャンプテーブルをDIYするさい「折りたたみ機能」に注目してしまい難しく感じるかもしれません。

でもそれは「やったことがない」からくる先入観だと僕は考えます。

今回の経験で僕は「やったことがある」になり次やるときはもっと上手にできるはずです。

なんでもやったもん勝ちだなと、改めて感じましたね。

後半では「設計図」について熱く語り、DIYを続けていく人向けになってしまいました。

もし、キャンプテーブル作りに挑戦をして「また何か作りたい」「DIYを続けたい」と感じたなら図面ソフト「caDIY3D」は必ず役に立つアイテムなのでオススメです。

この記事を読むことで「自分にもできそう」「やってみたい」と感じて、実際に挑戦していただくと最高です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント