こんにちは。今回は失敗談を記事で書かせてもらいました。

雑草対策には防草シートを敷いて砂利を撒く方法が多いですよね。

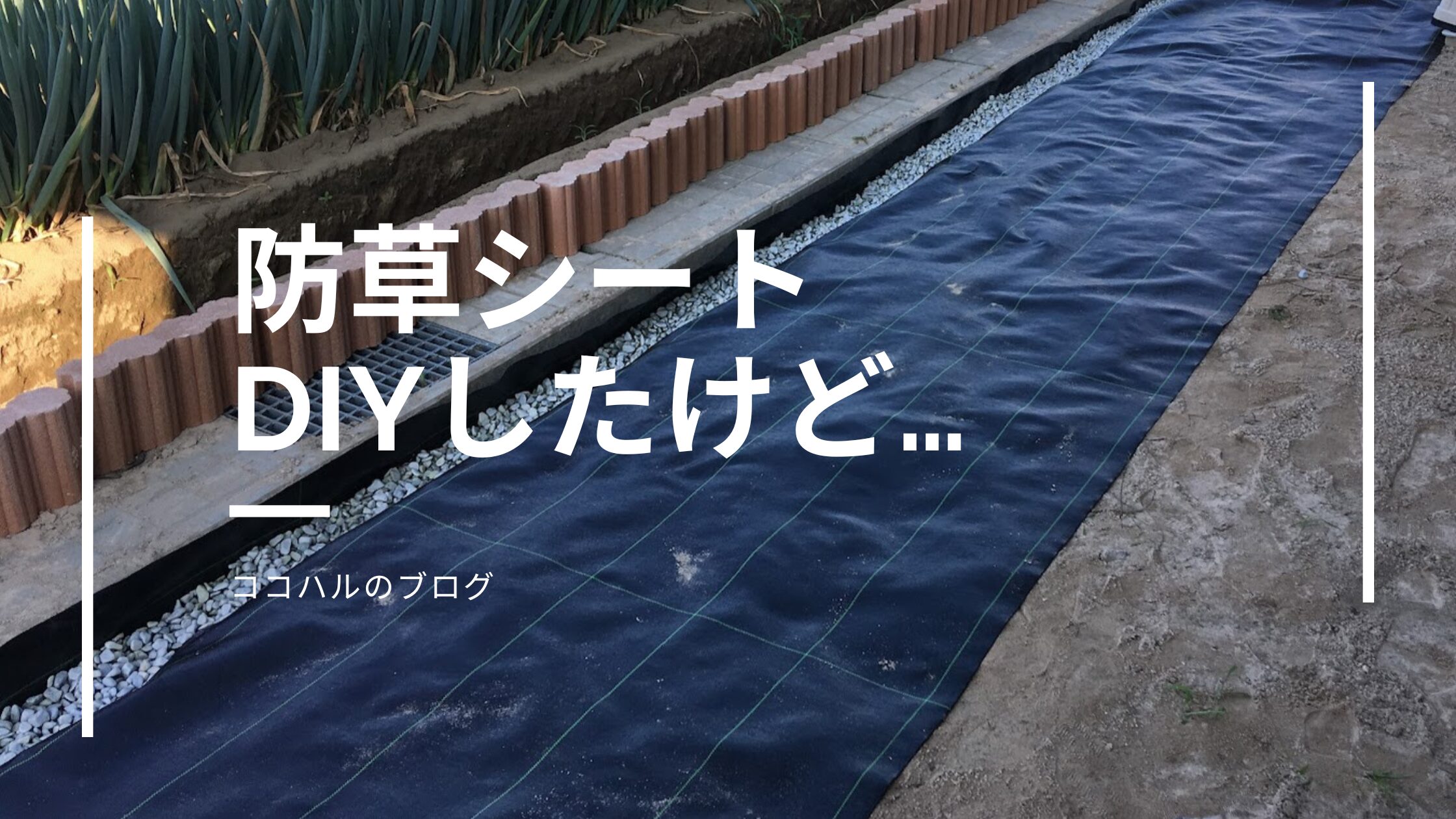

自分で施工が出来るため、我が家も当然のように防草シートを敷いて砂利を撒きました。

それなのに我が家は、しっかり生えてきています。元気にすくすくと育っています。

「なぜ雑草が生えたのか?」それは砂地で風の強い地域だからです。

つまり、砂が飛ばされて砂利の中に溜まり、その溜まった砂から草が生えてきたのです。

この記事が防草シートを検討しているあなたに少しでも参考になれば嬉しく思います

実際行った施工手順

防草シートの重ね幅は10㎝以上を重ねて、固定ピンは1m間隔で打ち込んでいきました。

ご丁寧に区画ブロックをモルタルで固定しながら並べていき、砂利を撒いて完成です。

やり方も防草シートに記されていたため、難しい作業ではありませんでした。

施工が完成した時は「めんどうな草むしりは、これでなくなるぞ。」と喜んでいたんですけどね。

残念ながら、1年ほど経つと新しい命が芽生えてきました。

区画ブロックは四角形ではなく丸みを帯びたものを並べました。

そのため、丸みのぶん隙間が生まれ、そこに砂が溜まり力強く雑草が生えてきたのです。

区画ブロックは長方形を選べばよかったと後悔しています。

防草出来なかった原因は環境だった

これらの雑草は防草シートを貫通して生えてきたのではありません。

防草シートの上に溜まった砂から命が芽生えてきているのです。

なぜ砂が溜まっのかと言うと、家の周辺は畑が多く風が強いため砂が飛ばされてきたのだと考えます。

ここでわかったことは、どんなに強力な防草シートを敷いても、どんなに正しい施工をしても我が家からは雑草が生えてくるということです。

ですので、これから防草シートを敷くなら、まず環境を見渡したり、ご近所を見渡すことをおすすめします。

無駄に終わったコスト

当時はモチベーションも高かったため、日が暮れても夢中になって作業していました。

砂利の量もいまいち掴めず、ホームセンターに何度も買い出しに行ったのを覚えています。

ですので、その分ショックは大きかったですね。時間とお金のダブルの被害でしたから。

こちらが一覧表になります。全てが無駄だったとは言いません。しかし、無駄だったなと思います。

| 材料 | 金額 | 個数 | 合計 |

|---|---|---|---|

防草シート | 8,008円 | 1束(50m) | 8,008円 |

防草シートピン | 1,097円 | 1袋 | 1,097円 |

ブロック | 437円 | 32個 | 13,984円 |

ドライモルタル | 635円 | 7袋 | 4,445円 |

砂利 | 470円 | 42袋 | 19,740円 |

合計で47,274円です。

ただ、落ち込んでいても仕方ありません。

発明王のエジソンは、自身の数多くの失敗を失敗とは言いませんでした。

「上手くいかない方法を見つけられた」そう解釈していたそうです。

ですので自分もこの言葉を見習い、これを失敗と捉えずに次に活かそうと思い他の方法を考えました。

そして、自宅の防草対策案としてこちらの3つがあげられました。

・人工芝

・固まる砂

・コンクリート

DIYで出来る雑草対策「人工芝」

1. 雑草や石を取り除き地面を固めて平らに整地する

2. 防草シートを敷いて固定

3. 人工芝を敷いて、不要な所はカットして固定する。

細かな作業ポイントは多々あると思います。強力粘着テープで淵を塞いだり、毛並みを揃えたりと。

しかし、以上を含めてもDIYは可能です。

「人工芝」3つのメリット

防草シートや人工芝を施工する時は、ロールタイプが多いと思われます。

施工する場所にコロコロ転がして、風でめくれないようにピンで固定していけば完成です。

道具はハンマーとハサミがあれば出来ますので、そこまで工具を買い揃える必要もありません。

緑を見ると癒されますよね。

起床してカーテンを開けることで、緑が広がっていると気持ちがいいものです。

自宅をもったなら、多くの方が想像する景色ではないでしょうか。

また外観も爽やかな印象を与えるため、中からも外からも楽しめます。

人工芝を敷くことで土の上を歩くことがなくなるので、靴に砂がつきません。

玄関掃除の頻度が減ると嬉しいですね。

「人口芝」3つのデメリット

人工芝は5年〜10年で劣化が進み、芝の毛が寝てしまったり色褪せたりするため、貼り替えが必要です。

いずれ張り替えが必要だとわかっているのに、施工するには勇気がいります。

また、費用のことを考えるとなおさら慎重になってしまいますよね。

人工芝の素材はざっくり言うとプラスチックで出来ているため、熱で溶けます。

庭でBBQするには不向きのため、個人的には大きなデメリットです。

自宅でBBQをするさい、室内と同じように床を気にしてたら落着きませんよね。

人工芝は年中グリーンを楽しめる一方で、移り変わる季節のなかで違和感を感じます。

周囲が紅葉の季節になっても、冬の雪景色になってもずっとグリーンです。

日本人は四季折々、自然を愛で、自然と共にあったとよく言われています。

人工芝は四季を感じる妨げになり、落ち着かない気分になることがあるでしょう。

DIYで出来る雑草対策「防草砂」

1. 雑草や石を取り除き地面を固めて平らに整地する

2. 防草砂を撒く(区画などが必要)

3. コテを使って表面を平らに

4. 水をかけてもう一度養生する

防草砂は撒いて平らにする作業と、砂をは収めるためにレンガやブロックなどで区画する必要があります。

しかし、「砂を敷き詰める」と解釈すればDIYすることも簡単に思えるのではないでしょうか。

防草砂3つのメリット

防草砂は水をかけると硬化し、雑草の成長をシャットダウンできます。

コンクリートほどの固さはありませんが、厚みをだせば十分な防草効果が期待できます。

防草砂は、ぱっと見ると土と変わりません。そのため自然な印象を感じます。

公園でよく使用されえているのを見受けられ、植物との相性もバッチリです。

防草しながらのガーデニングには打ってつけの方法だと考えます。

浸透性があるため水たまりが出来にくく、周囲の植物にも水が行き届くため成長を妨げません。

施工時も水勾配(水の流れ)のことをシビアに考えなくてもいいので気が楽です。

砂を敷き詰め平らにする。これでバッチリなのです。

防草砂3つのデメリット

防草砂はコンクリートに比べ柔らかいため時間が経つと、ひび割れや苔などが発生します。

浸透性がある一方、苔などが生えやすい環境になるのです。

また防草砂の成分のセメントは、水に濡れることで硬化する働きがあります。

その時物質の引っ張り合いが起きて、割れの原因に繋がります。

防草砂は近所のホームセンターで1,097円(税込み)で売られていました。

記載通りに施工すると、1㎡2,194円です。そして厚みは2.5㎝のため薄めの施工となります。

個人的に厚みは3.5㎝以上が理想です。すると1㎡に約3袋必要となり、値段にして3,291円となります。

1㎡に対してこの金額は比較的にみて高いと考えます。

防草砂は人が歩いたり、自然劣化が進むにつれて表面の砂が浮き上がってきます。

その砂が風で飛ばされ周囲に散乱したり、歩行時に滑って転んだりする可能性もあります。

砂の浮き上がる量にもよりますが、子供やお年寄りに対して懸念されるポイントと感じました。

DIYで出来る雑草対策「コンクリート」

1. 雑草や石を取り除き地面を掘って平らに整地する

2. 木枠を準備して固定する

3. 砕石を撒いて転圧する

4. セメント、砂、砕石、水を混ぜて練り上げコンクリートを作り流し込む

5. コテで表面を整える

この中では1番手間がかかるのがコンクリート施工です。

しかし手間のかかる分、長期間の効果が期待できるのも確かです。

やるからには本気をだそう。僕はそう決心して、雑草問題にコンクリート施工というハード対策をとることにしました。

なぜコンクリートのDIYを決心したか3つの理由

1.防草効果が間違いない

コンクリート施工は時間がかかり手間が多く挑戦しようとはなかなか思いません。

しかしその分、長い防草効果が期待できるのも確かです。

時間をかけることで結果、効率的な方法だと判断しました。

コンクリート施工をして、雑草が生えてくることは滅多にありません。

写真は砂利を施工した反対側の自宅サイドです。きれいな出来栄えとは言い難いですが、雑草対策には成功しました。

2.DIYなら費用がかからない

自分でコンクリートを作ると、意外と費用がかからないんです。

画像は厚み40㎜の600㎜×960㎜のコンクリートです。使用量はセメント10kg、砂20kg、砕石30kg。

総額746円のコンクリートです。

コンクリートはプロに依頼すると1平米10,000円〜15,000円かかります。

それに比べてDIYするとかなりお得になります。

3.タイル敷きに挑戦できる

コンクリート施工ができれば、その上からタイルを敷くことができるためDIYの幅が広がります。(現在挑戦中)

最近では置くだけのタイルも販売されているため、いつでも簡単にお庭をおしゃれにDIYすることが可能になります。

コンクリートにしておくことで雑草に悩まされず、いつでもその場をおしゃれにDIYすることができます。

【実体験】コンクリートをDIYする時の注意ポイント

せっかくなので30㎡以上コンクリートを作り、施工した経験をもとに役立つ情報を記載したいと思います。

・施工が重労働

コンクリート施工はしんどい作業です。とくに最初の生コンクリート作りは骨がおれます。

コンクリートを作るために「セメント」「砕石」「砂」「水」をスコップやクワなどで混ぜます。

この作業は腕と背中を中心とした筋トレそのものです。

しっかり混ぜ終えたときには息を荒げヘトヘトです。

施工したい面積によりますが、この作業を何度も繰り返せば翌日の筋肉痛からは逃れられないでしょう。

配合や作り方も大事

配合の時に、水が多いとひび割れしやすかったり、砕石の入れすぎで均すのが難しくなったりと色々と経験しました。

コンクリート作りに関しては、自分がこれまでの経験を活かしコンクリートの作り方を記事にしたので、こちらを見てくれたら嬉しいです。

・プロのように綺麗にはできない。

日常で目にするコンクリートはプロが均しているのでやっぱり綺麗です。(機械で均しているのも見受けられます)

実際に自分で挑戦してみると思ったとおりにはなりません。

ツルツルきれいにするためには技術が必要なのだと毎度痛感しています。

しかし、それを味とみて、振り返るのも悪くはありません。自分で一生懸命均した跡を見ると、その時の記憶と達成感が思い出され誇らしげに思えます。

もし、できるだけキレイに仕上げたい場合は、少し値段のはるコテを使用すると良くなりますよ。

まとめ:砂地に防草シートは注意

あくまでも個人の経験です。しかし、これらの情報がお役に立つのではないかと思って記事にしました。

ほとんどの住まいは、防草シートを敷いて砂利をまけば雑草対策はできるはずです。

しかし、例外もこのようにあるということをお知らせしときます。

当時は夢中で防草シートを敷いて砂利を巻いていましたが、まさかこんな風になるとは思いませんでした。

残念で悔しい思いもしましたが、これも経験だと受け止めました。

そのおかげでコンクリート作りのスイッチが入り、DIYの幅が広がって楽しんでいます。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。雑草対策応援しています。

コメント