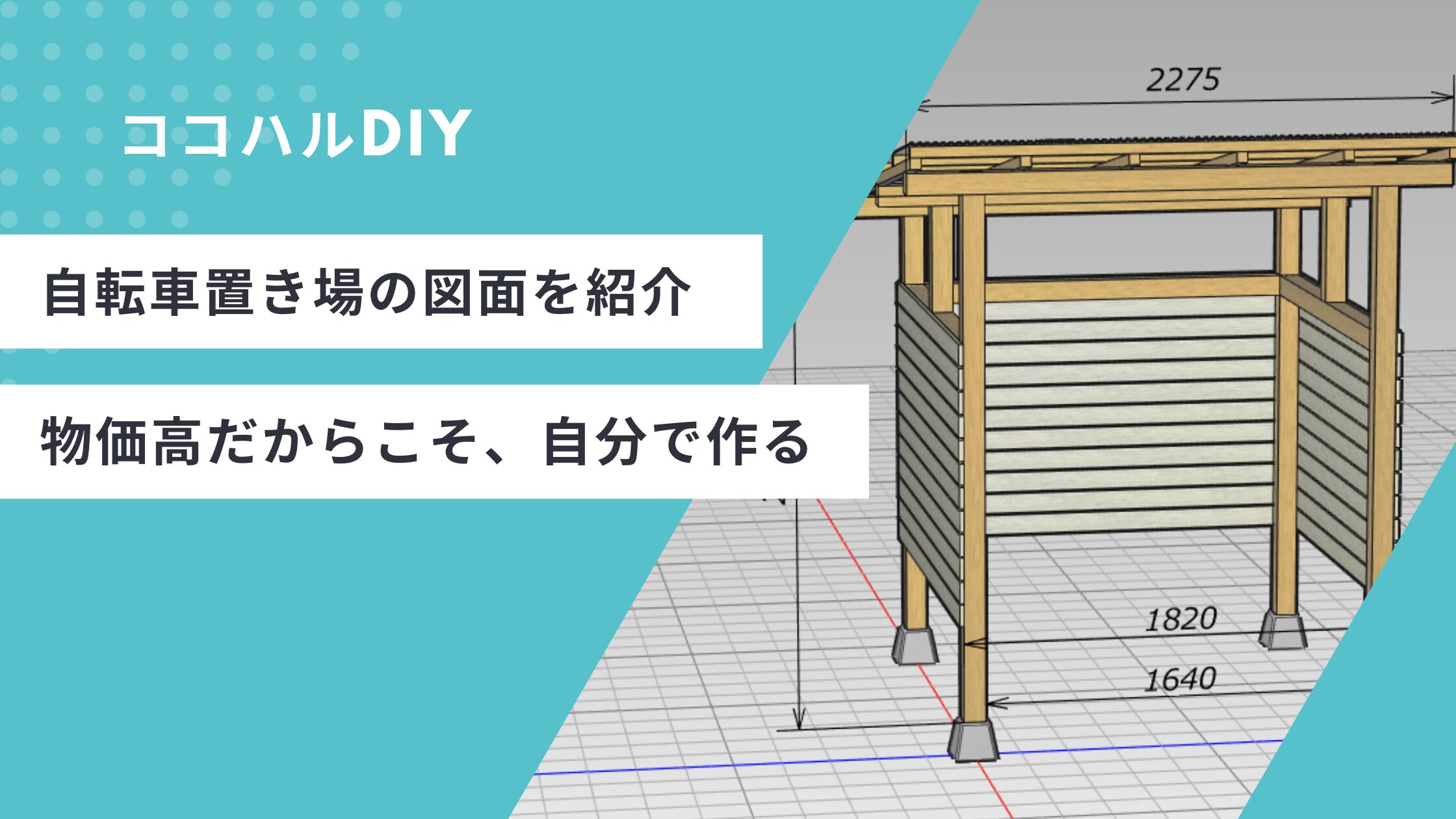

マイホームを購入したものの、子供の自転車置き場はまったく考えていませんでした。

玄関には入らない、外に野ざらしはちょっとなーということで

自転車小屋DIY計画がスタートしました。

この記事は実際に自転車小屋を作った手順を紹介。

反省点や失敗談も織り込んで書いたため、きっと自転車小屋のDIYを考えているあなたにとって、参考になるはずです。

木製自転車小屋の完成写真

こちらの自転車小屋、半年ほどかかって作り上げました。

費用も気にせず製図したため15万円程かかってます。

振り返ってみれば、製図した時に、使う材料の規格寸法を考慮すべきでした。

そうすれば、廃材や余計な材料追加が発生しなかったと思います。

土間コン

まずは、地面をコンクリートにしました。そうです。そこから始めたのです。

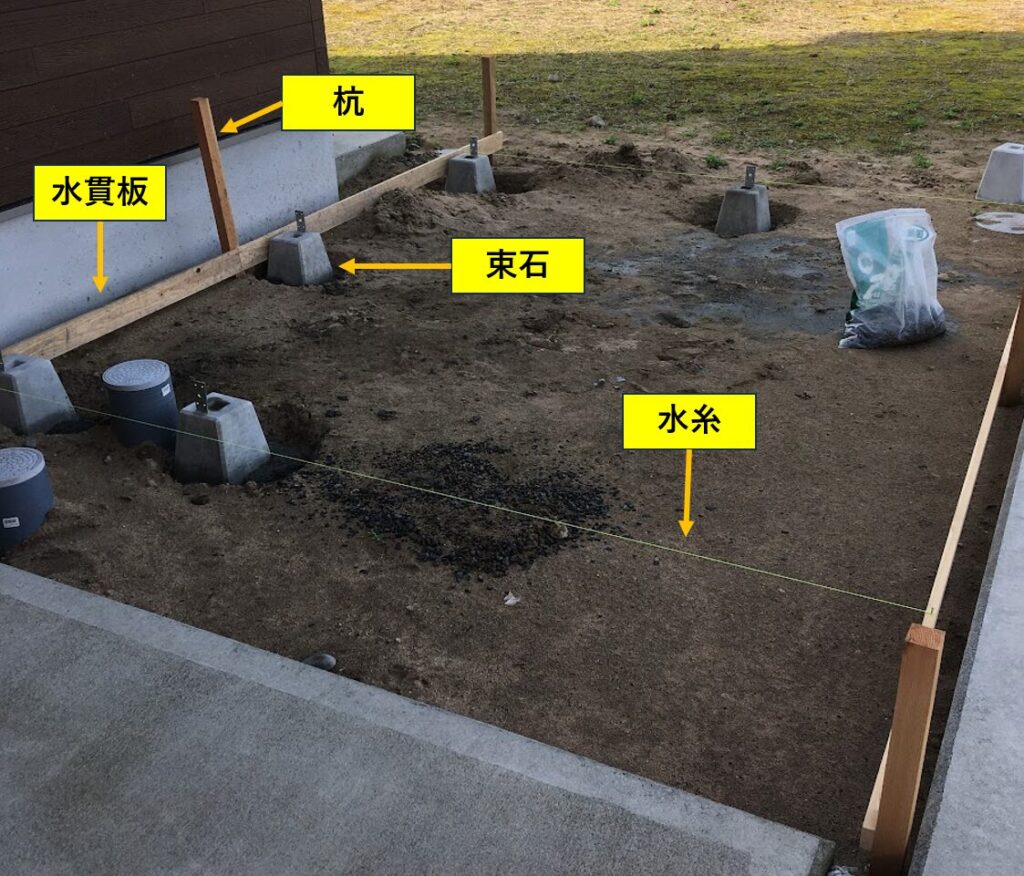

まずは束石の位置を正確に配置するために、杭を打ち水盛りで水平の印をつけて、水貫(みずぬき)と呼ばれる板を張り付けます。そこからビスなどで水糸を貼り正確な場所を割り出しました。

つぎに木枠を設置して、たまたま持っていたコンクリートミキサーでコンクリートを作り全面コンクリート施工を開始。

この時、排水溝が埋まってしまうので、高さを延長するためにモノタロウで「持ち出しソケット」を購入。コンクリートが固まり飛び出た部分をカットして地面は完成です。

木材加工

使用した木材は90角の杉角材です。こちらは、住まいが雪国のため耐久性を考えた結果のチョイスです。

木材の接合方法は「ホゾとほぞ穴」「腰掛蟻継ぎ」と言われる手間のかかる加工を施し接合することにしました。

と言うのもこれがしたくて挑戦したようなものです。

一本一本、月日をかけ少しづつ進めていき、なんとか全ての部材の加工を終えました。

「素人が木材加工に挑戦記事を準備中」

組み立て前に塗装

まずは組み立てる前に防腐剤を木材に塗りました。

理由は組み立ててからでは塗りにくいと判断したためです。

使用した防腐剤はキシラデコールを使用。こちらは塗装もかねた防腐剤です。

柱を束石に固定

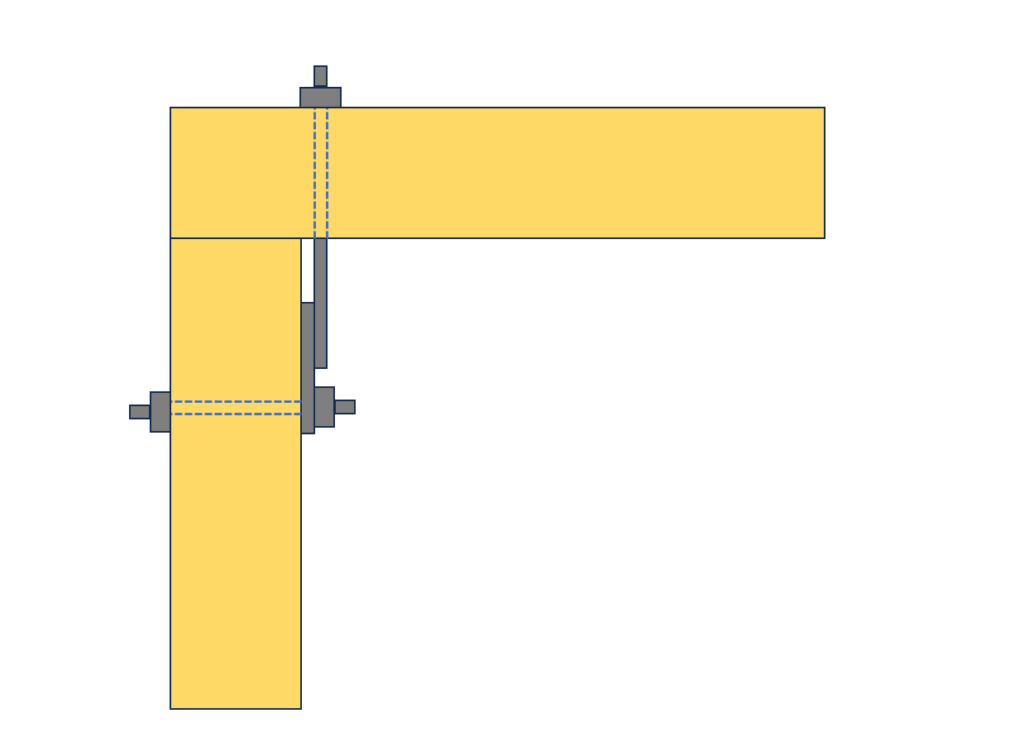

固定方法は柱に垂直の穴をあけて、ボルトを通して固定します。

垂直に穴を空けないと柱が傾いたり、斜めになったりしてしまうので、それだけは避けないといけません。

垂直に穴を空けるためには、垂直ドリルガイドをオススメします。

組み立て

柱を全て立たせたら、「軒桁」「小屋梁」になる部材をはめ込んでいきました。

木材の割れ防止のため、木の板をあててハンマーで打ち付けていきます。

月日をかけて加工したホゾとホゾ穴を、接合する作業はとても楽しく努力してきたかいがあったなーと感じましたね。

しかしただ一つ懸念することがあります。それは音の大きさです。

ハンマーで打ち込む時、カンカン!カンカン!とでる大きな音は、近所迷惑になると思われます。そのため、ご近所には了承を得て作業することをおすすめします。

続いて「小屋束」「棟木」となる部材をはめ込みます。

この時点で、手で揺さぶると普通にグラグラ揺れるので不安で夜も眠れませんでしたが、

筋交いを施すと、全くグラつくことがなくなったので安心しました。

ちなみに筋交いは「筋交いプレート」という金具を使用し取り付けました。

「火打梁」となる部分もノミを使用して加工に挑戦しました。

斜めに切ったり掘ったりしたので、おそらく入らないだろうなと半信半疑ではめ込むと、ピッタリ入ったのでビックリしましたね。この時は自分で作った図面に感動しました。

ただ、この火打梁をいれる加工は細かすぎて手間だったので、別の場所には市販の金具を使用しました。

また接合部分には羽子板ボルトを取り付けました。

こちらは接合する部分全てに垂直の穴をあけて取り付けていきました。

屋根の下地作り

屋根には45㎜×45㎜の垂木を使用

垂木を縦と横に交差するように設置して、その上に合板を貼り付けました。

この時の反省点は、合板のサイズに合わせて屋根の骨組みの大きさを決めるべきでした。

なぜなら骨組みに合わせるために、合板をわざわざカットする必要があったからです。

使用する合板のサイズを把握して骨組みの大きさを決めていればカットは不要で作業はスムーズだったでしょう。

屋根材

つづいて屋根材はアスファルトシングルを使用しました。

理由は家の正面にドン!と構えることになるため、少しでもオシャレに見せたかったからです。しかしその代わりに費用がかかります。

トタンやポリカ波板を使用すれば、費用はまだ抑えられると思います。

アスファルトシングルの施工は、まずアスファルトルーフィング(防水シート)を合板にタッカー(木にうてるホッチキス)で貼り付けます。

その上から一枚一枚シングルセメント(接着剤)で貼り付けていけば完成です。

技術は必要とされませんが、時間は必要です。終盤は集中力もかけてどうしようもない状態でした。

「風で飛んでいく」というレビューも見ました。しかし、風の強い地域でありながら、4年たっても問題なく、飛ばされることはありません。雨漏りもありません。見栄えもオシャレです。

目隠しフェンス(壁)

壁となる部分は1×4材にペンキを塗ってビスで打ち付けていきました。

個人的に自転車小屋といったらボーダーラインのイメージだったので板を横向きに、板と板の間隔を10㎜あけながら打ち付けていきました。

これで風よけ、雨よけとなる部分は完成しました。

ここまで出来たら、どこからどう見ても自転車小屋です。

雨どいの設置

ほぼ完成でしたが、せっかくここまで作ったので雨水の排水のことを考え雨どいを付けることに。

ホームセンターで専用の金具と雨どい、塩ビ用の接着剤を購入しサイズを合わせて設置しました。

水が流れるように水勾配を意識して素人ながらとりつけましたね。

こんな流れで我が家の自転車小屋は完成です。

まとめ

振り返ってみると材料や工具に関して無知なところからのスタートでした。

材料では規格サイズを把握していれば、作業もスムーズにできて無駄な費用も抑えられたと思います。

工具では思ってた以上に必要なものが多く、たくさん買いそろえました。

ホゾや蟻継ぎを加工するためには丸ノコやノコギリはもちろん、ノミや金槌も必要でした。

空けたいサイズのドリル刃、垂直に空けるためのドリルスタンド、ボルトを閉めるための工具などなど。

挑戦するには、もう少し入念に「自転車小屋DIY」の知識を調べるべきだったと反省しました。

そこで!これらの経験を活かし簡単にDIYできる自転車小屋を製図して記事にしてみました。なるべく費用も抑えていますのでよかったら目を通して下さい。

これらが役立つ情報になれば嬉しく思います。最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント