こんにちは。

マイホームを購入して気づいたのですが、自転車の置き場って意外と困りますよね。

てっとり早く置き場の購入を考え、ネットで値段を調べると驚くほど高額。とてもじゃないが買えません。

そこで、安くすませるために「自分で作れないかな?」と考えるわけです。

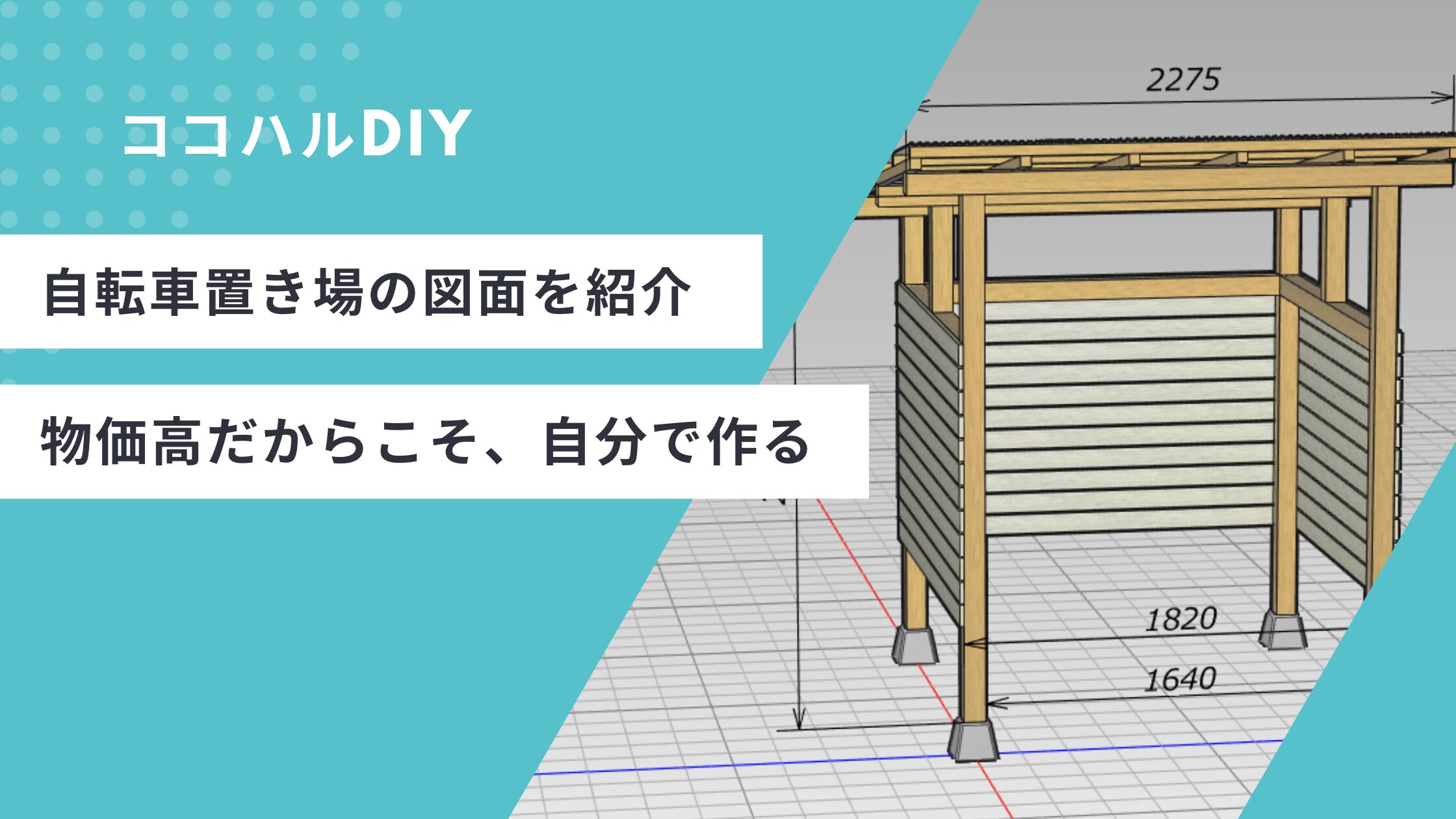

自分は同じような悩みから2022年に「自転車置き場」作りに挑戦。

当時は欲張って大きく設計をしてしまい、苦労して完成させました。

その時の経験や失敗談が役立つ情報になると思い投稿します。

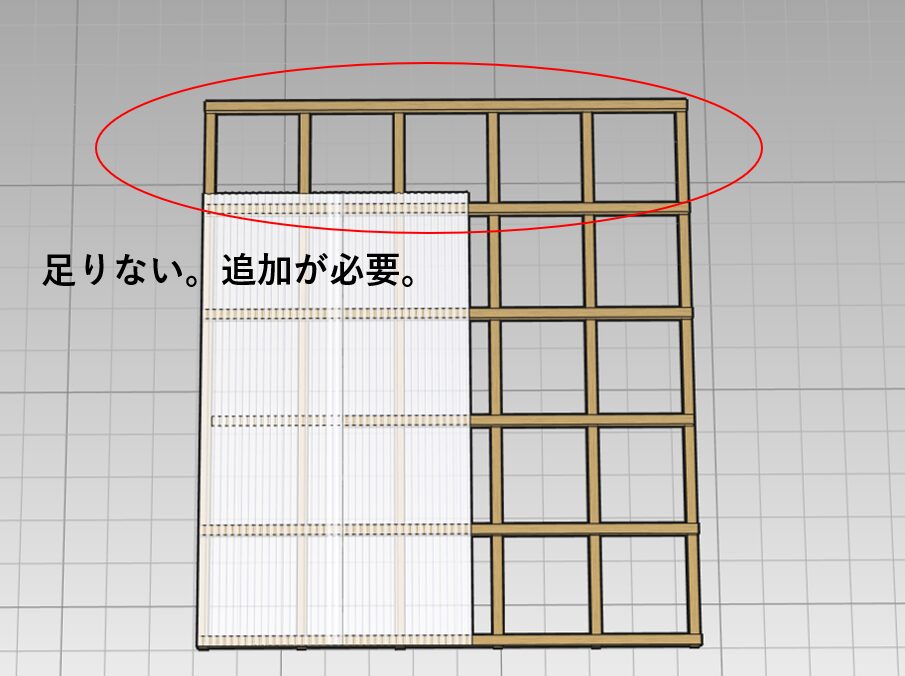

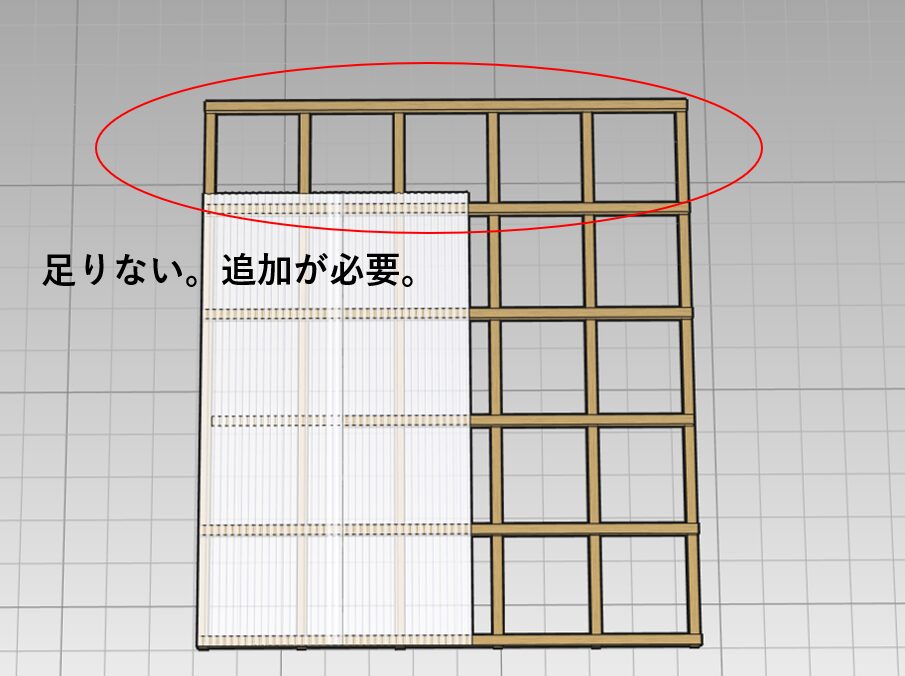

こちらの自転車小屋の反省店は、サイズをいいかげんに決めて使用する材料のカットや追加が多く発生したことです。

DIYはザイズを自由自在に決められると思いがちです。しかし使用する材料によっては、規格サイズに合わせて作ることも大事だなと経験しました。

それでは、一度「自転車置き場」をDIYした経験からなるべく簡単に作れて、費用も抑えられる図面を用いて紹介させていただきます。

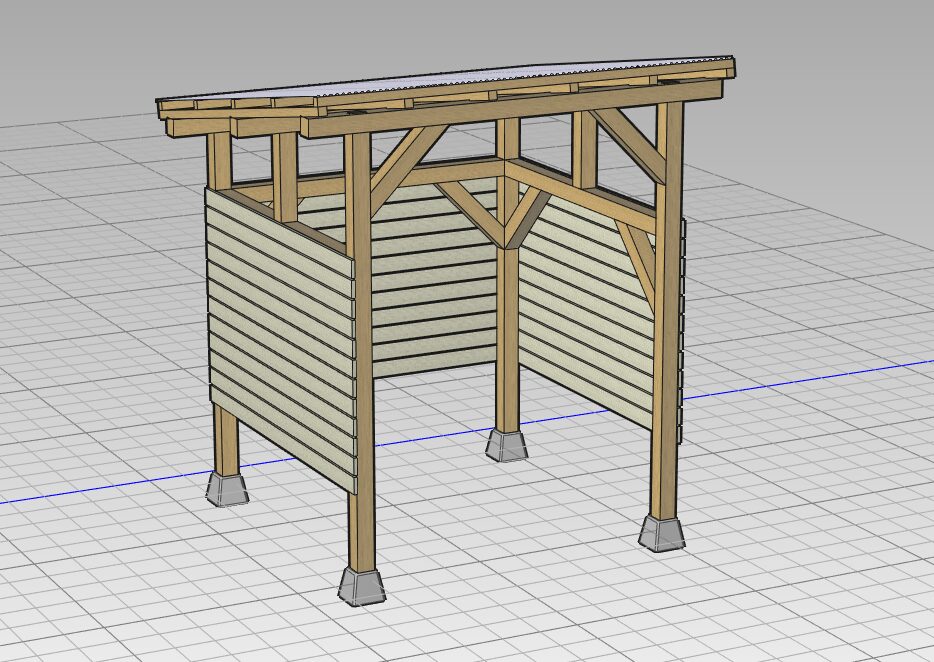

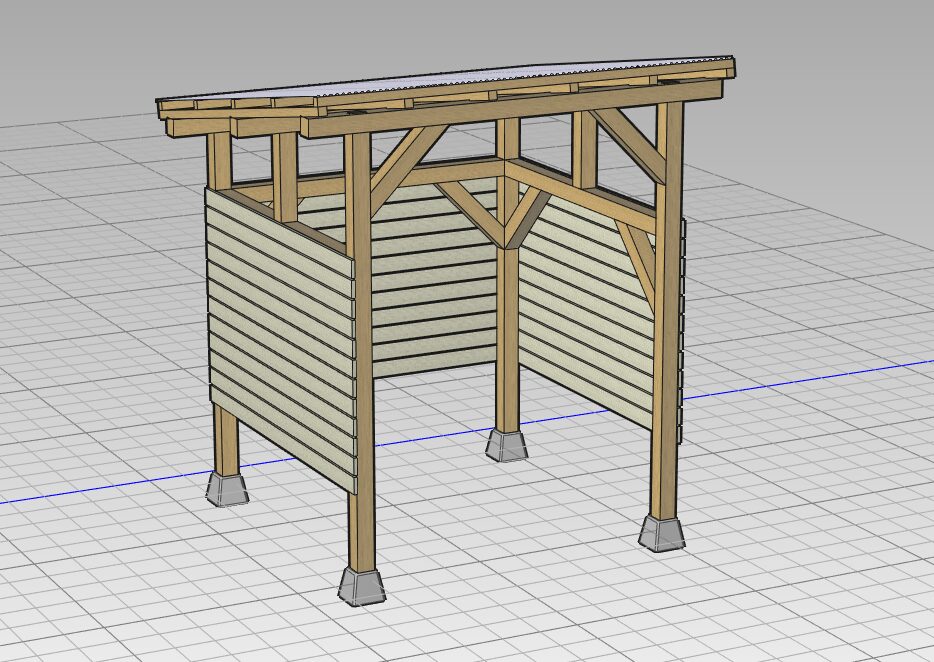

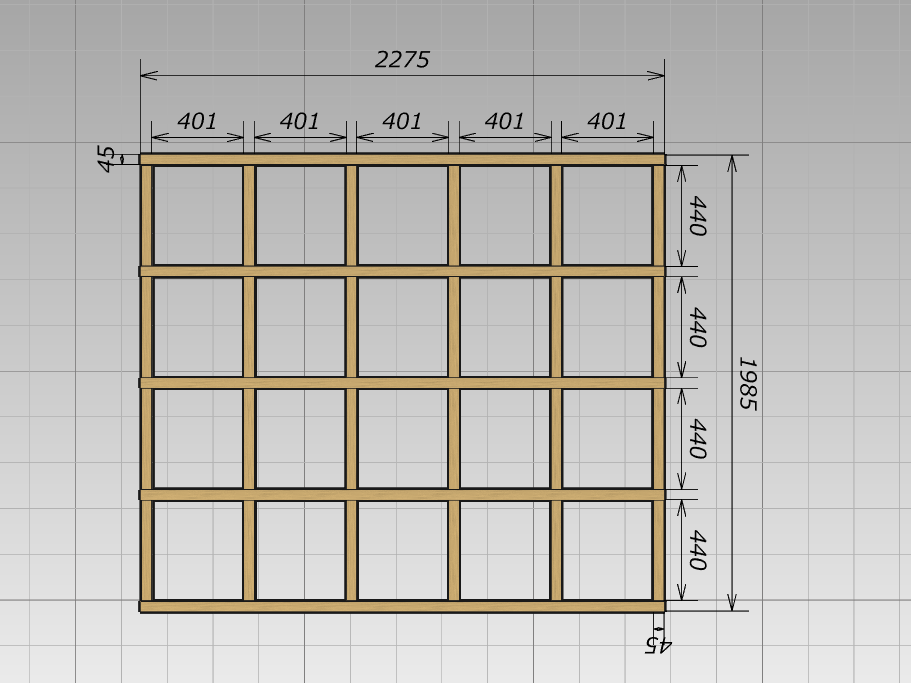

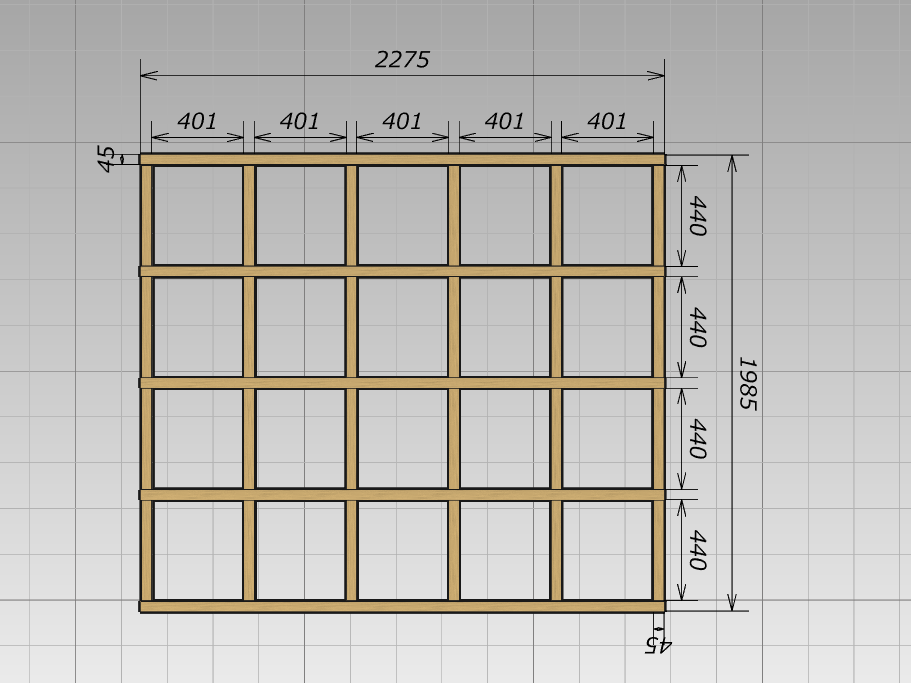

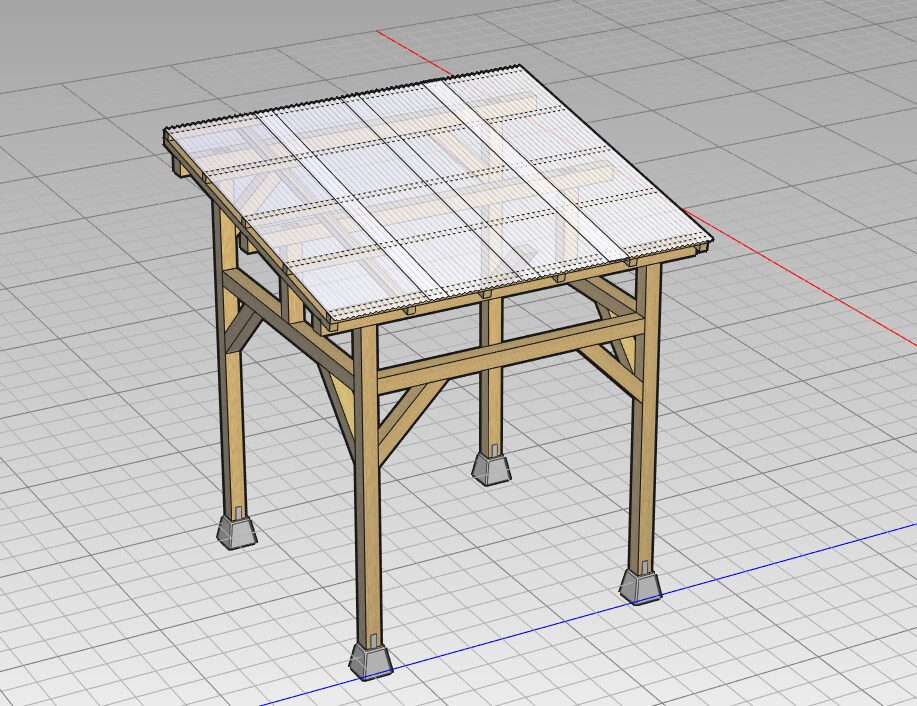

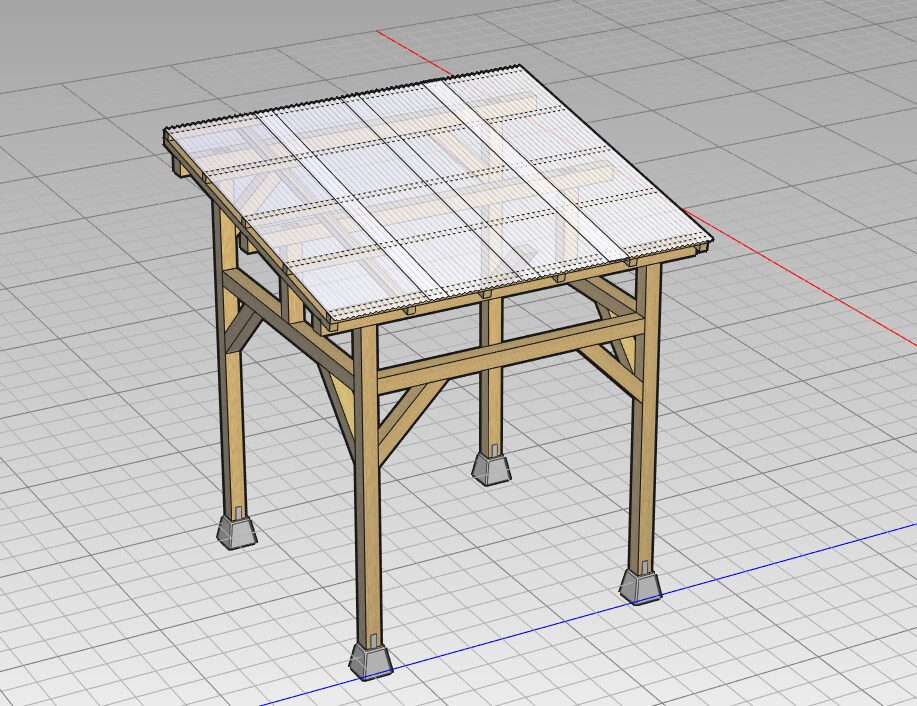

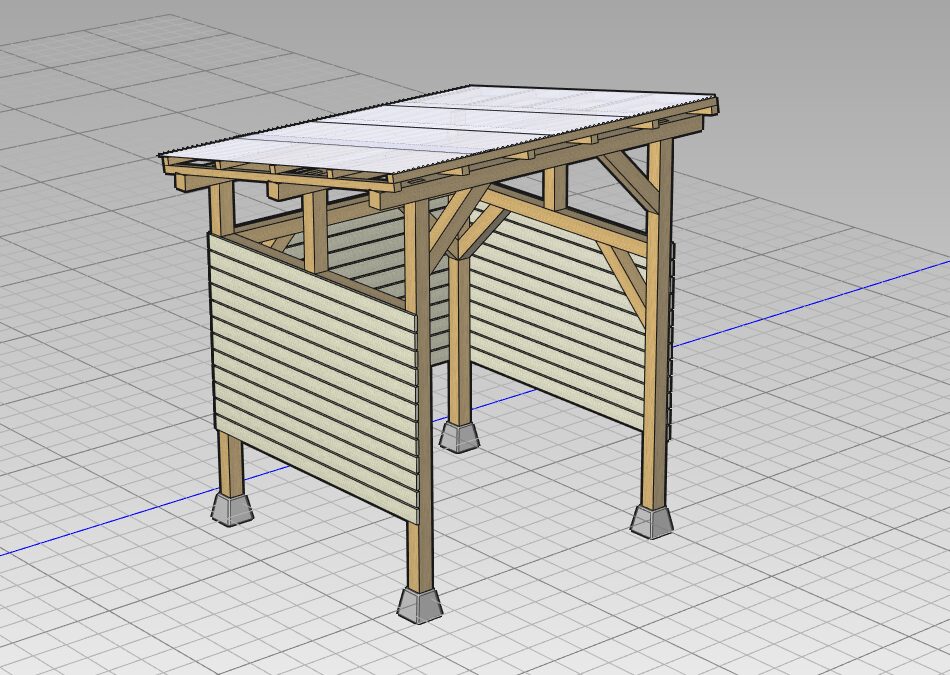

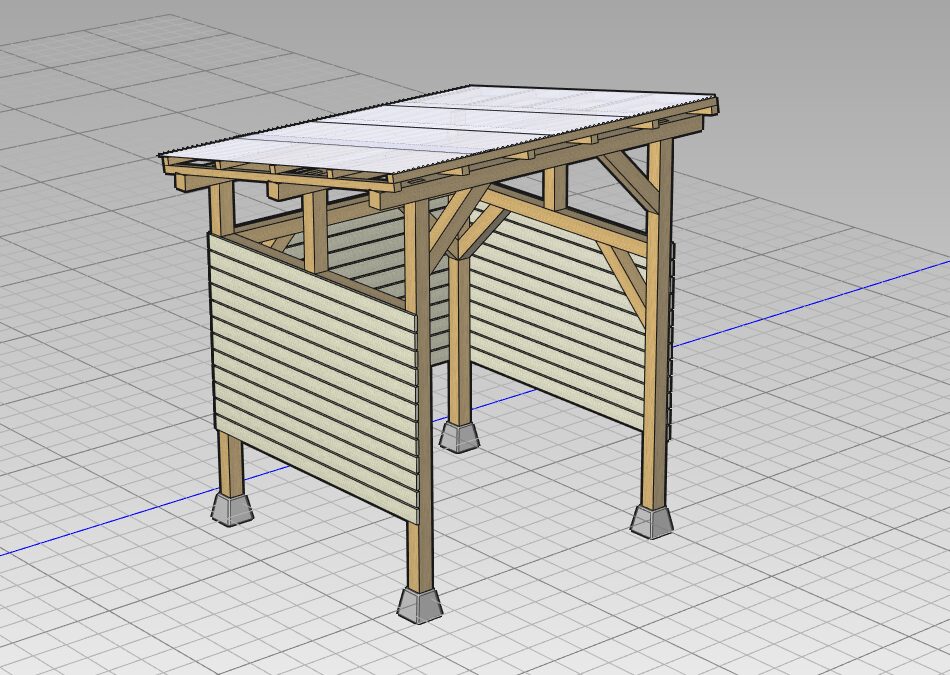

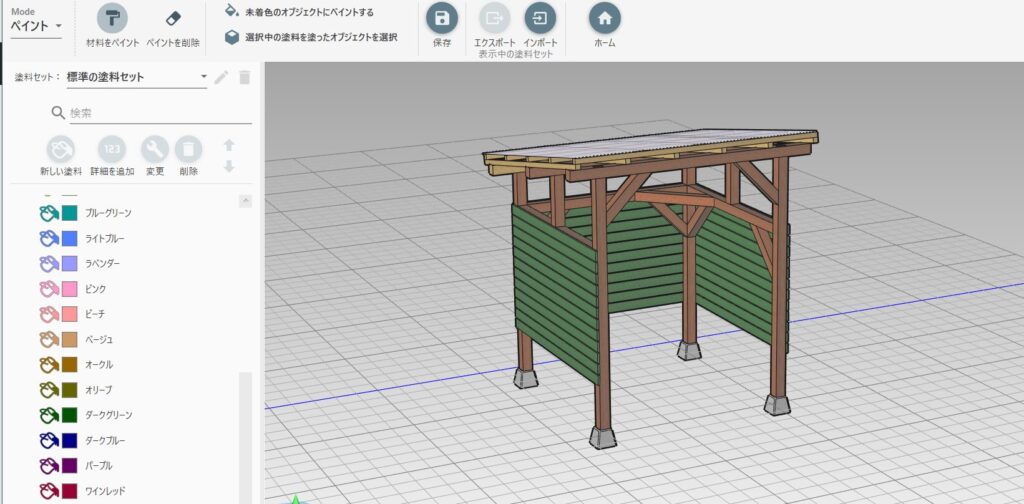

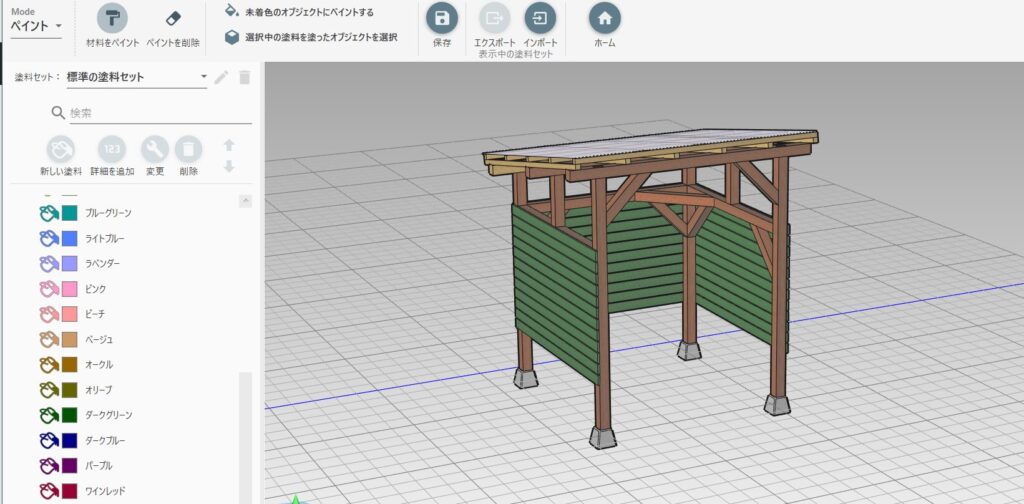

図面の紹介

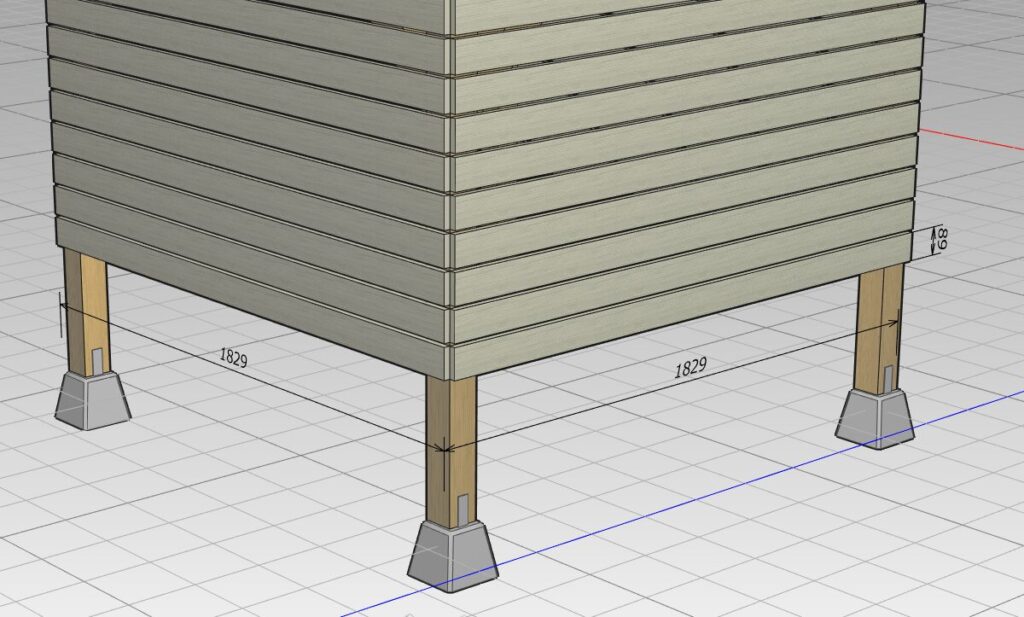

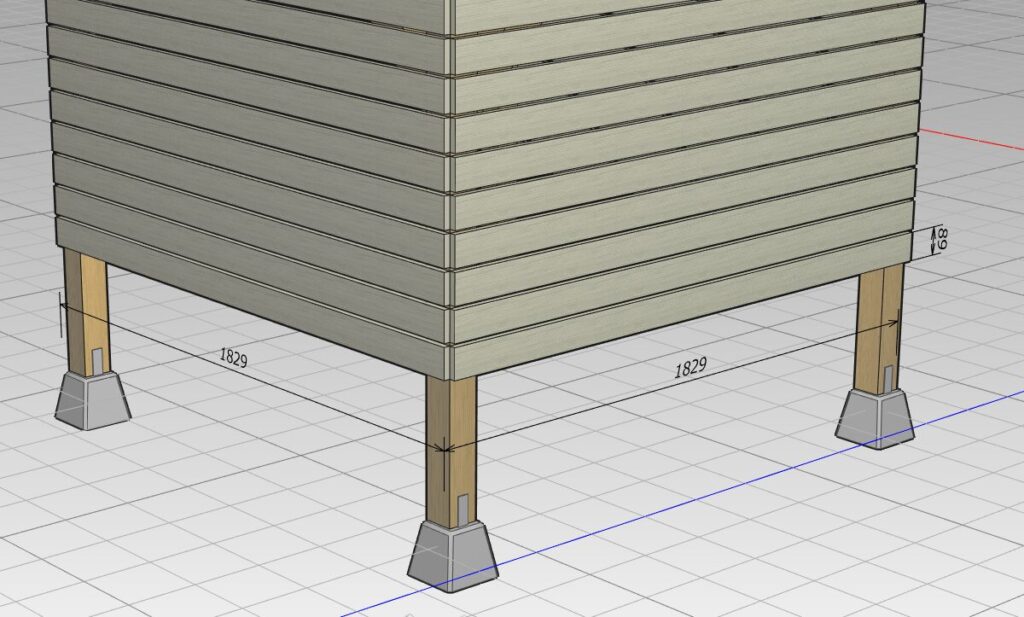

シンプルで木製作りのため、自宅の外観を損うことない雰囲気があります。

こちらのサイズはネットで販売されているものを参考にしました。値段は400,000円以上とかなり高額でした。

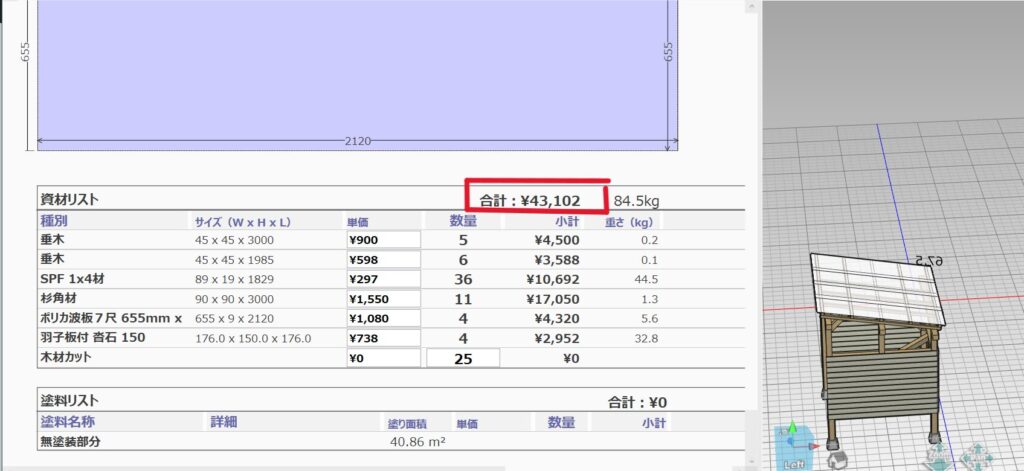

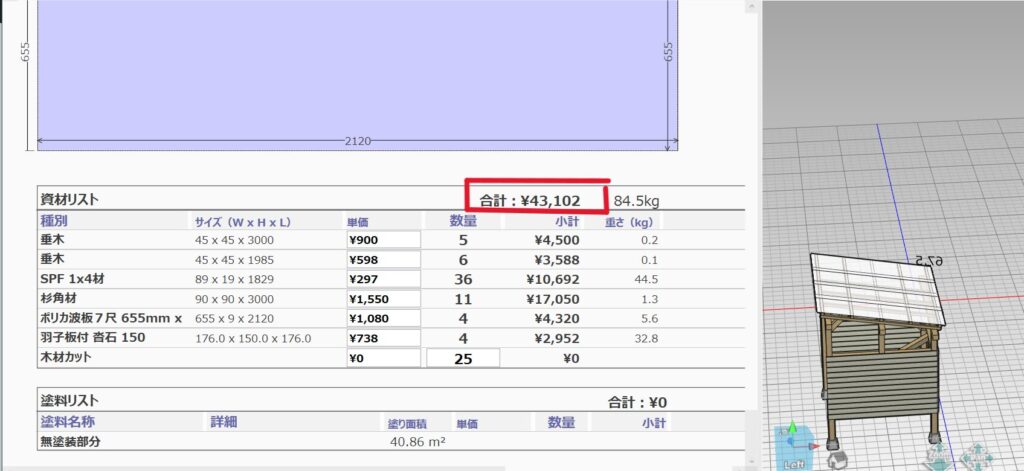

一方、こちらの自転車置き場の材料費は約43,000円となります(金具、塗料は別計算)

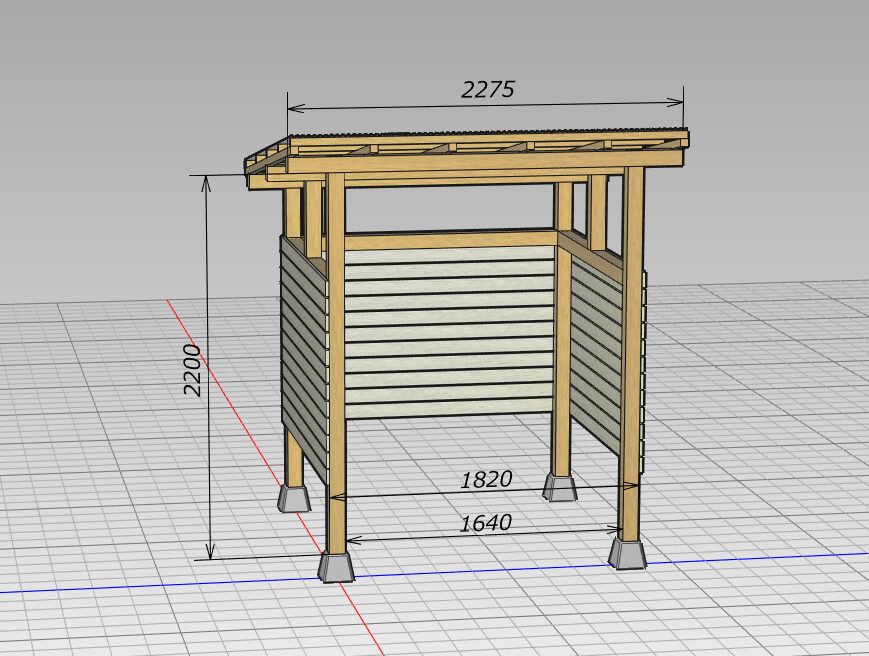

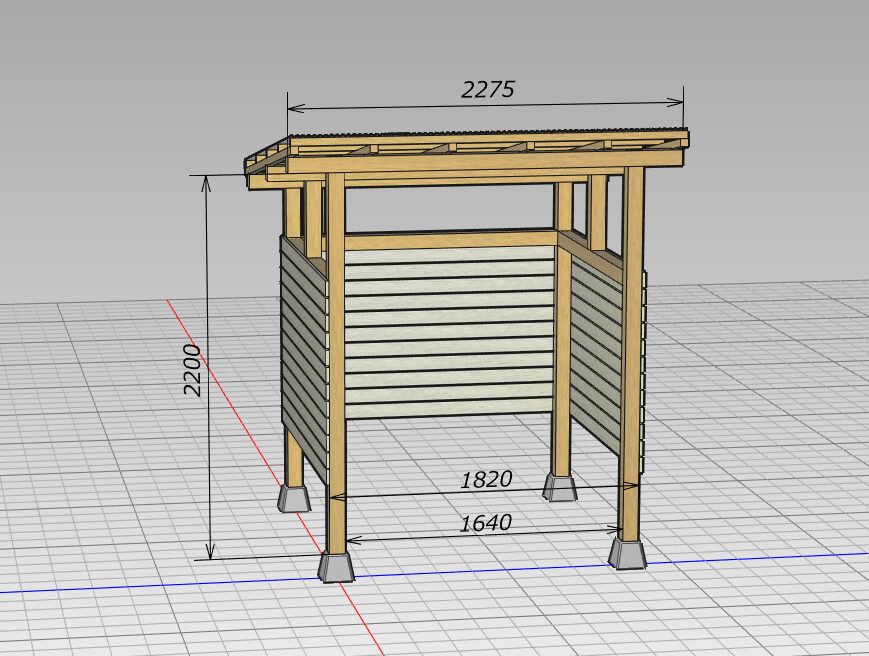

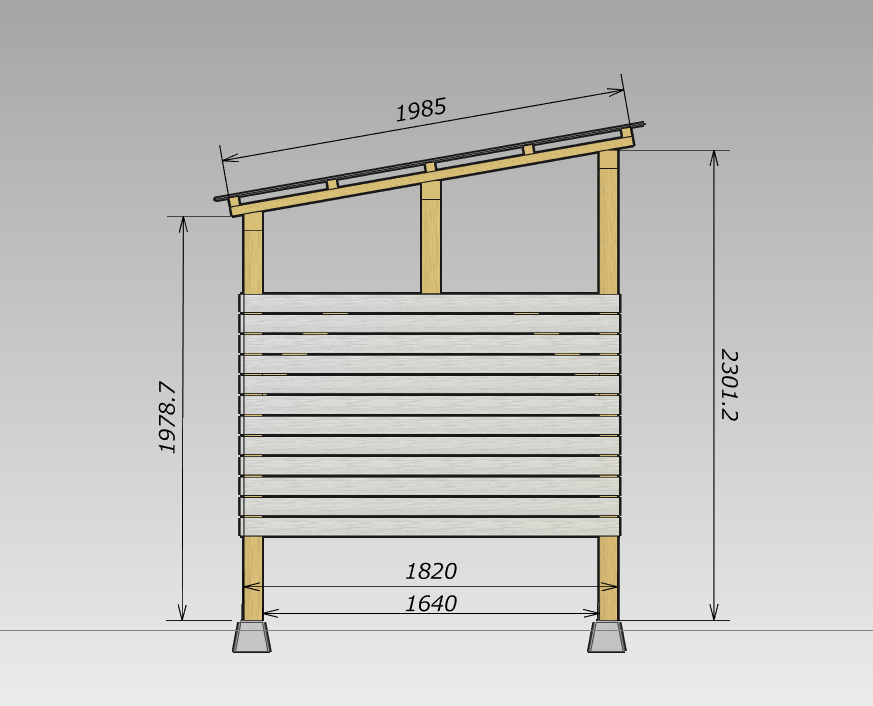

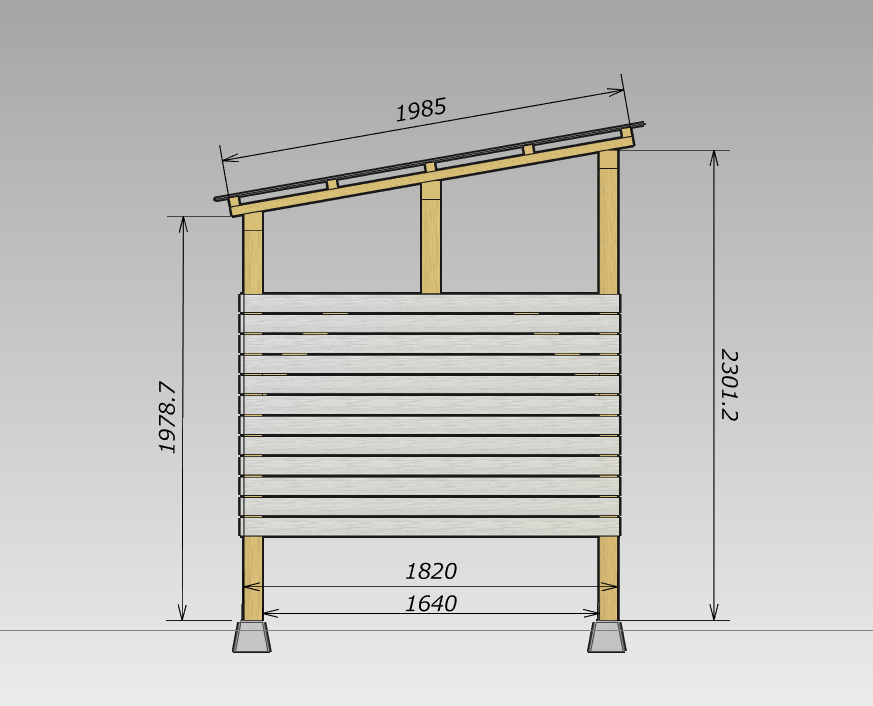

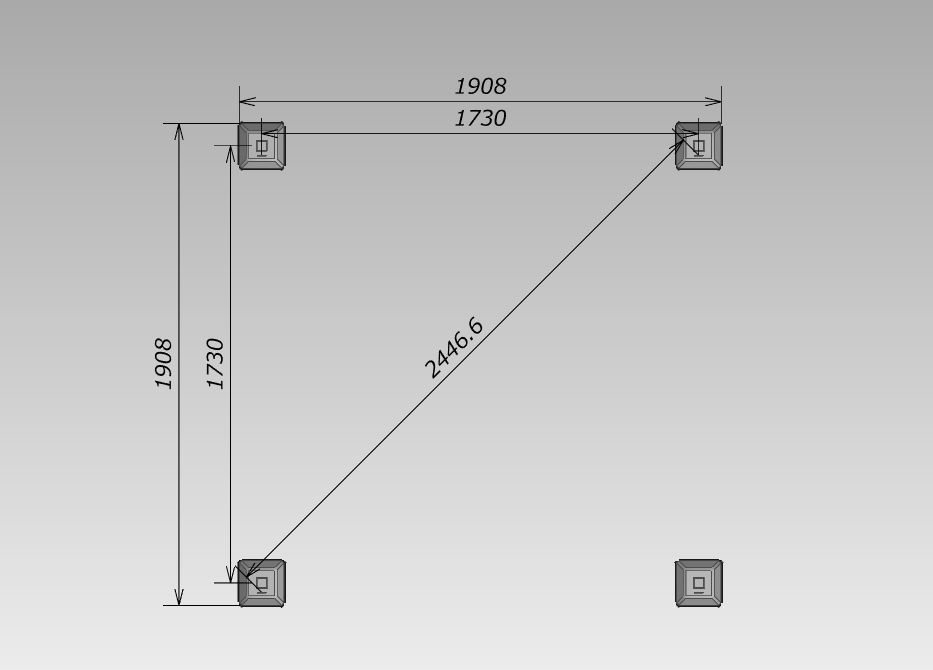

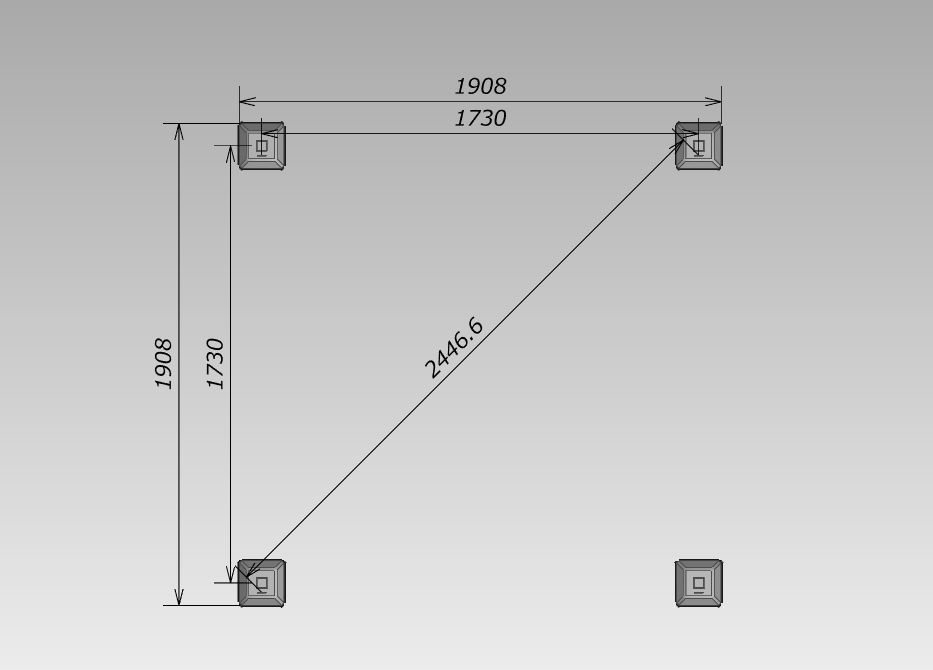

おおまかなサイズ

こちらのサイズは3台の自転車を駐車ができて、雨風をしのげる作りです。

足元には束石、骨組みには90㎜×90㎜×3000㎜の杉角材を使用しています。

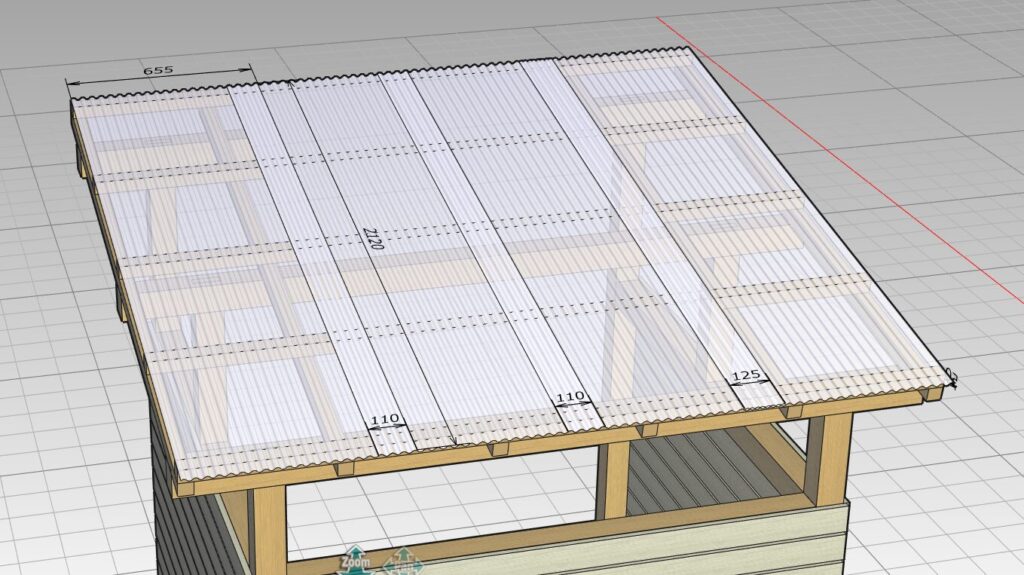

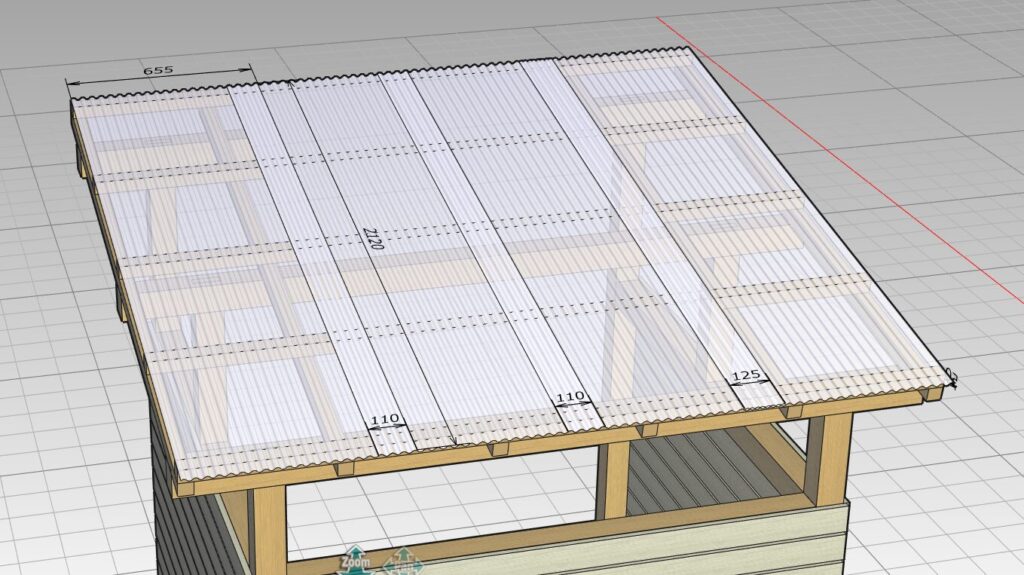

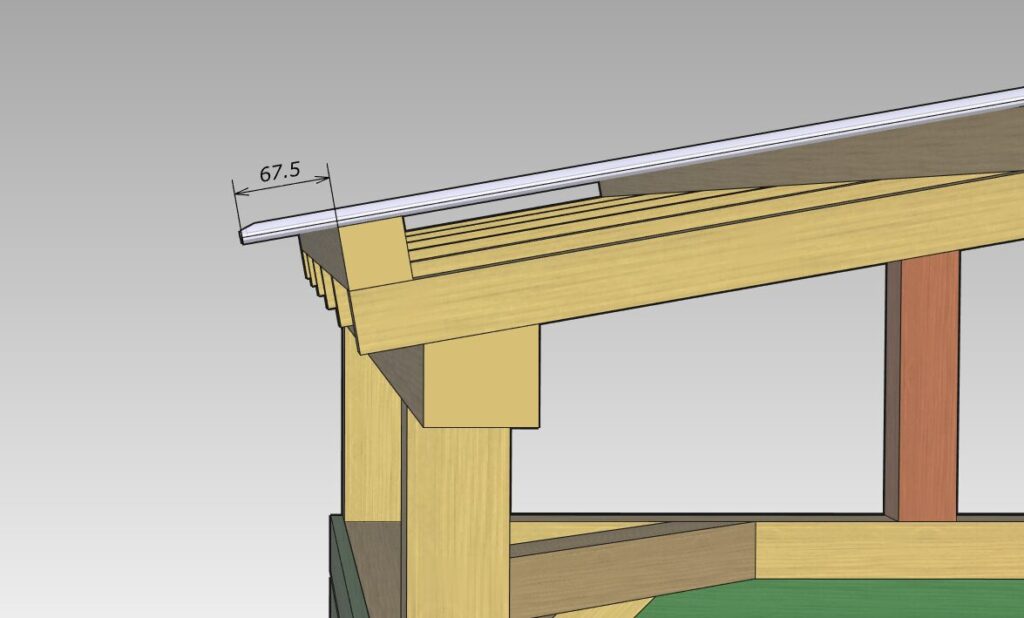

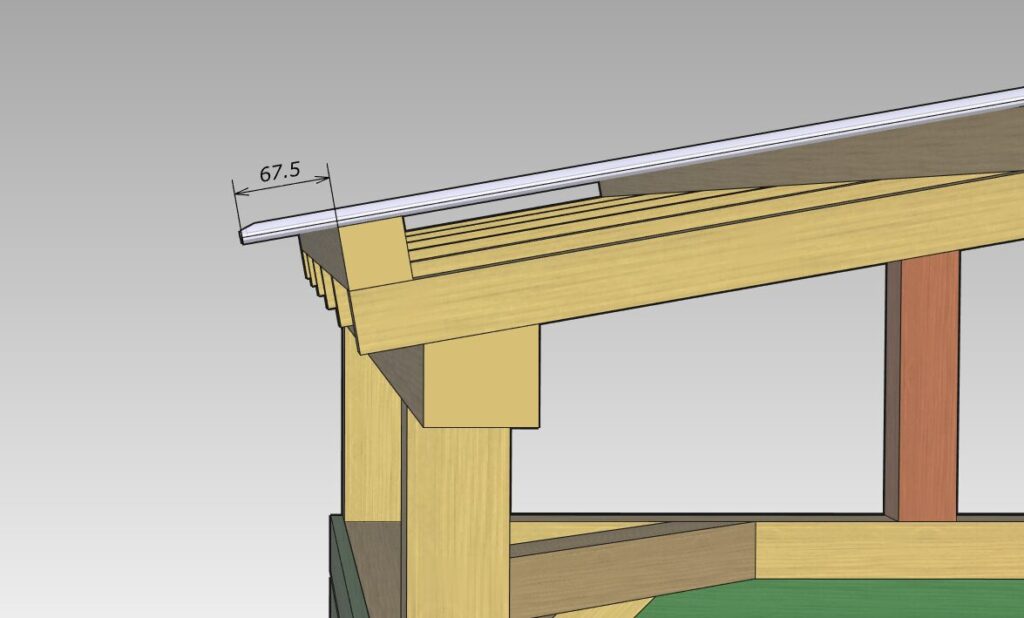

屋根

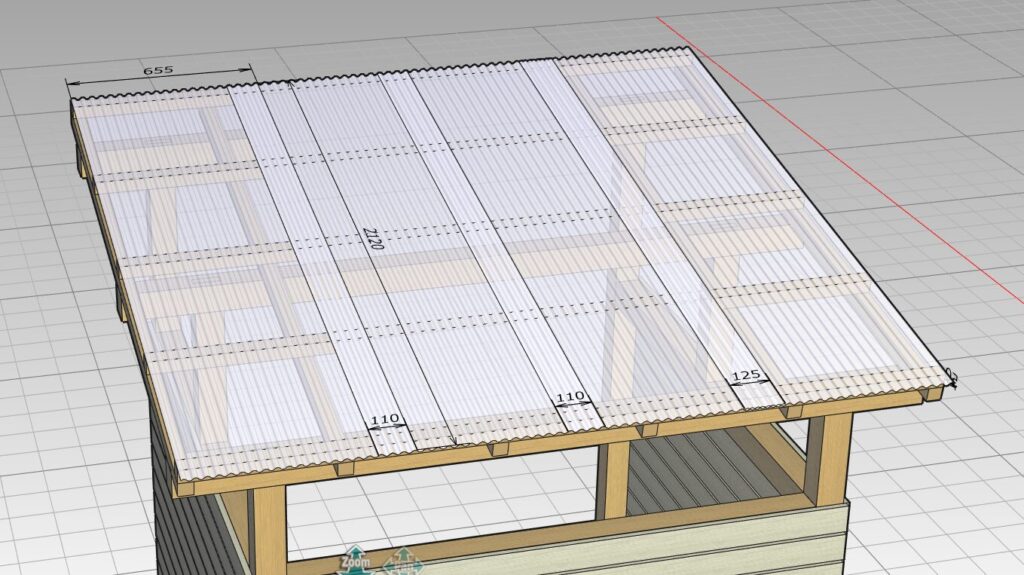

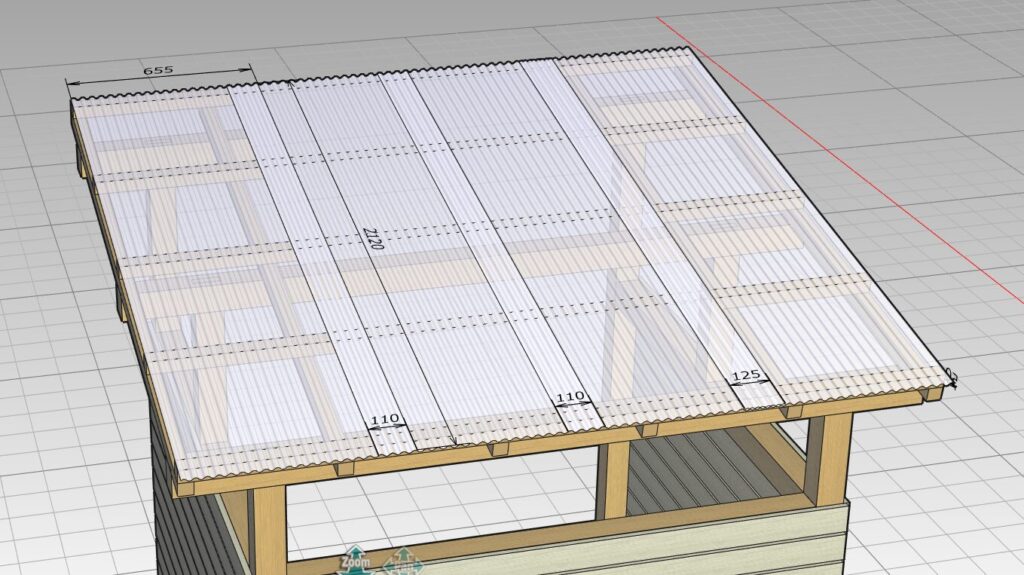

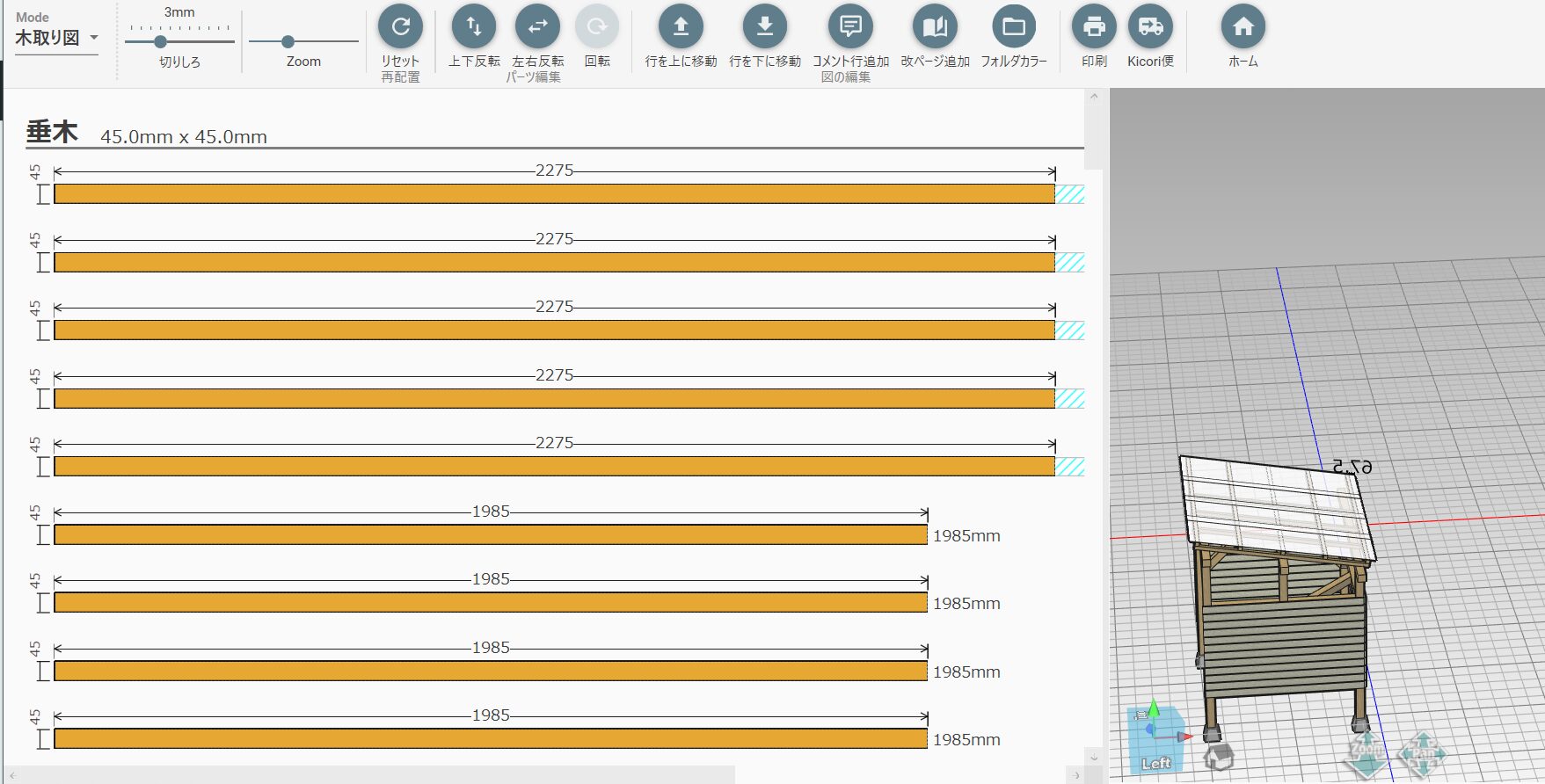

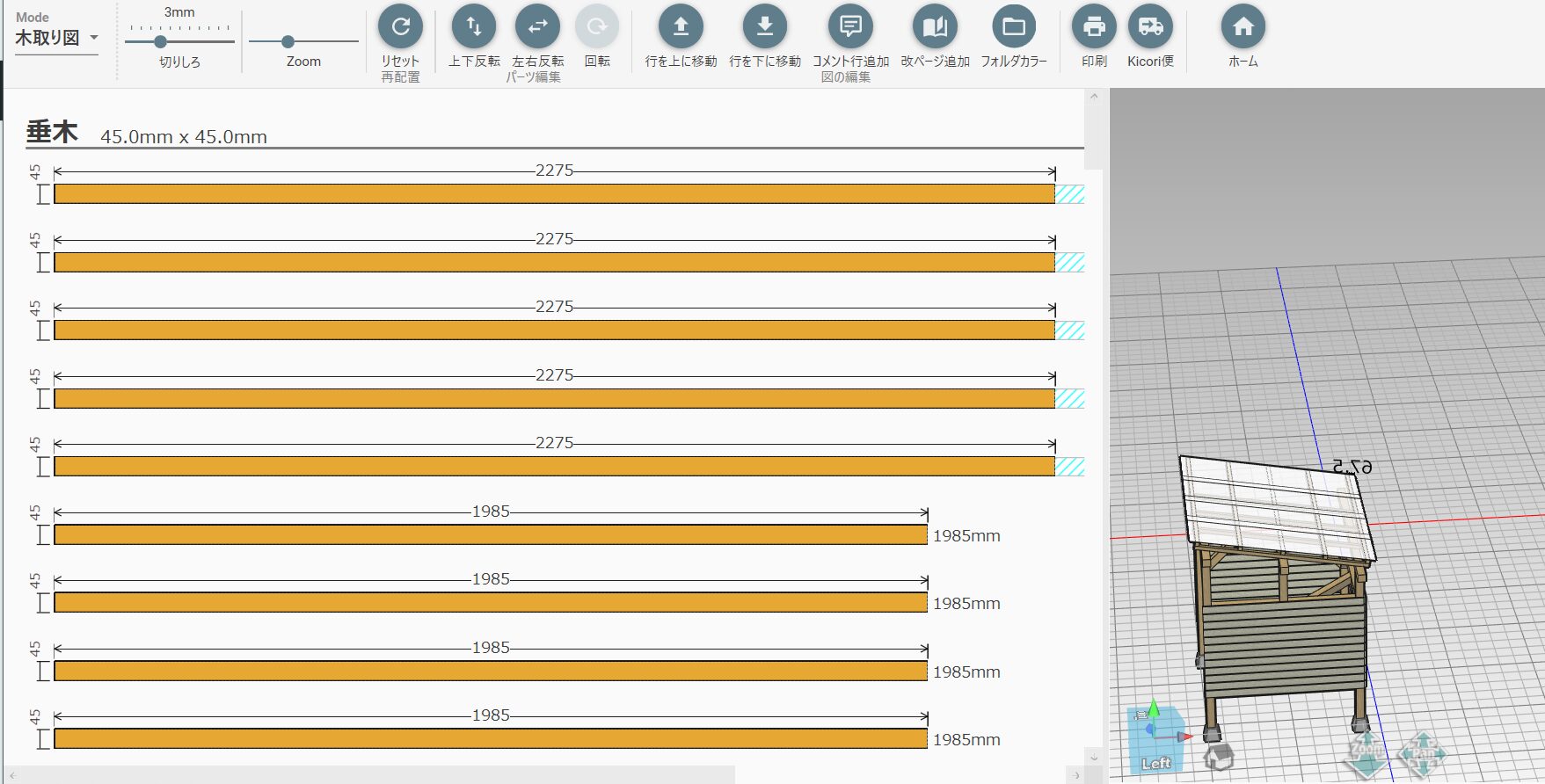

屋根材は費用削減のため安価なポリカ波板(7尺)を張り、骨組みには45㎜×45㎜の垂木を使用しています。

屋根の骨組みはポリカ波板の規格サイズに合わせて製図しました。また、縦方向の垂木は1985㎜のサイズを使用いているためこちらもカットする必要がありません。

使用する材料にあわせて製図することで、切ったり追加したりする作業がなくなるので非常に効率がいいです。

自分は材料の規格寸法を気にせず製図して自転車置き場を作りはじめました。その時、屋根材や壁材のカットと追加に時間を費やしました。これらの経験から使用する材料を決めてから図面を作ることを強くすすめます。

軒先(屋根の先端)はポリカ波板が両端が67.5㎜出る設計です。

※風圧、雪害を防止するためには出幅100㎜以下が推奨されています。

壁

壁材は1×4材の6フィートを使用します。

こちらは長さが1820㎜〜1829㎜のため企画寸法にあわせて柱の感覚を製図しました。

金具類の紹介

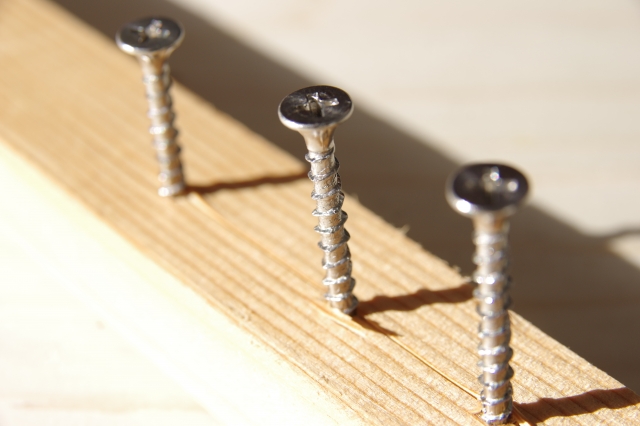

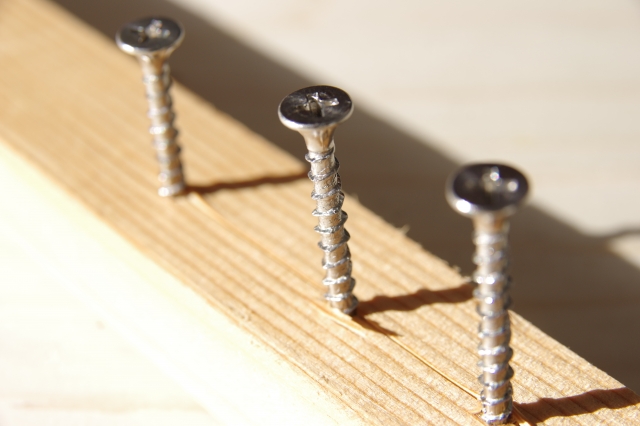

屋根材のポリカ波板を打ち込む専用の釘。

ステンレス素材のため雨や雪などで錆びません。

垂木の固定にはひねり金物を使用します。

他にもこのような便利な金具もあります。

自転車置き場の製作する手順

- 木材の加工

- 束石の設置

- 骨組みの組み立て

- 補強を施す

- 屋根を作る

- 壁を貼り付ける

木材の加工

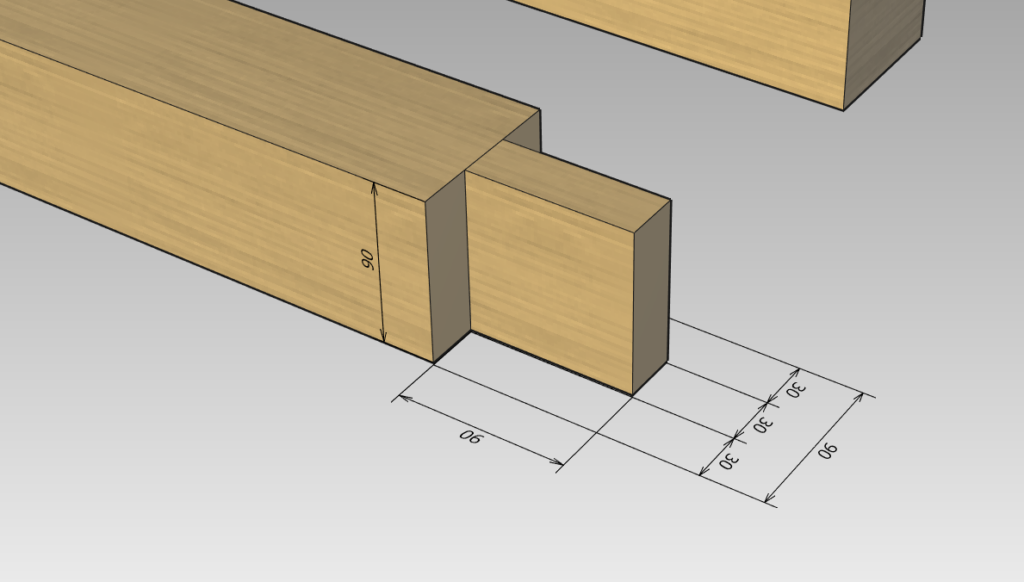

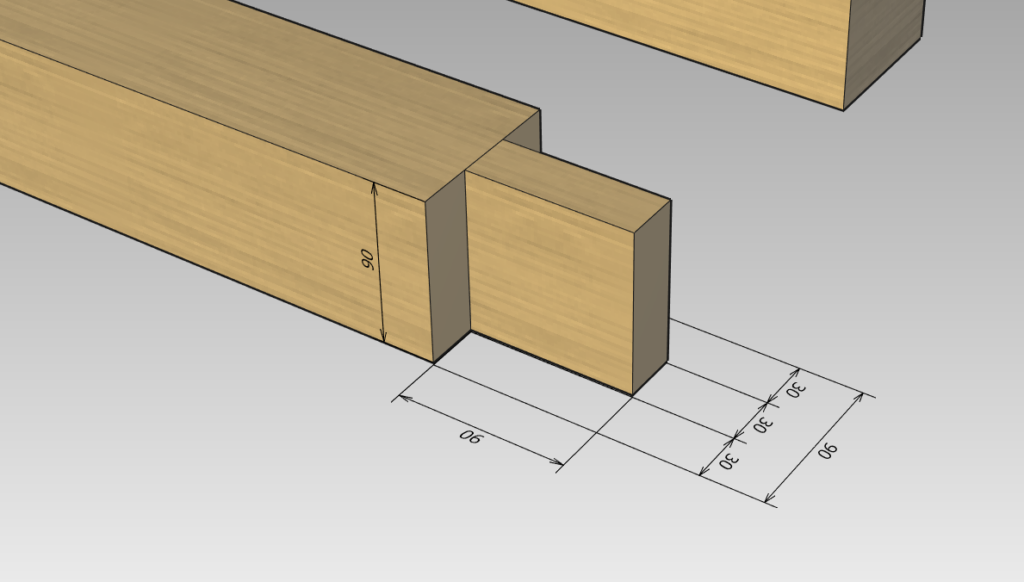

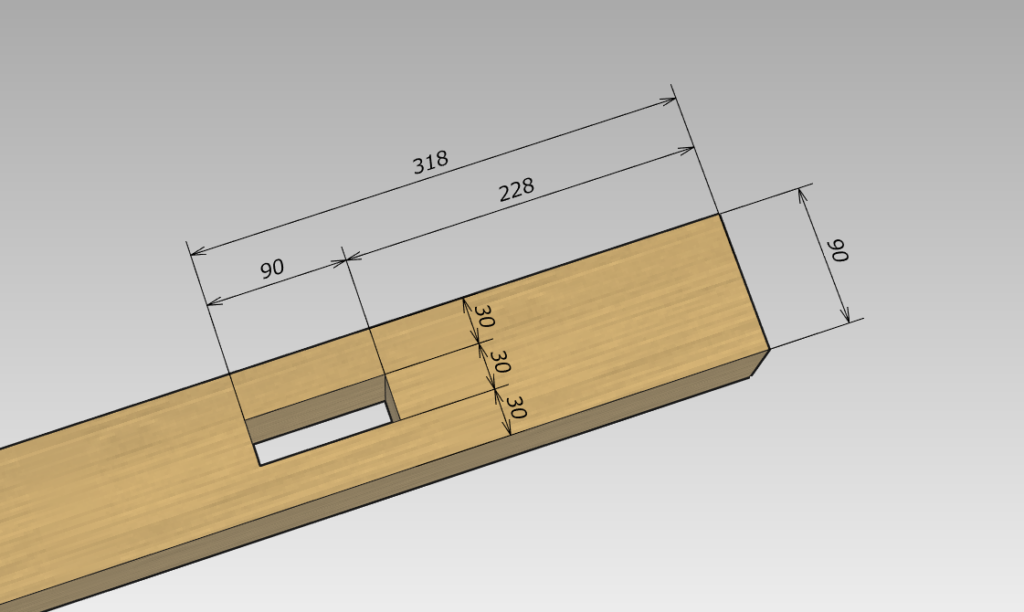

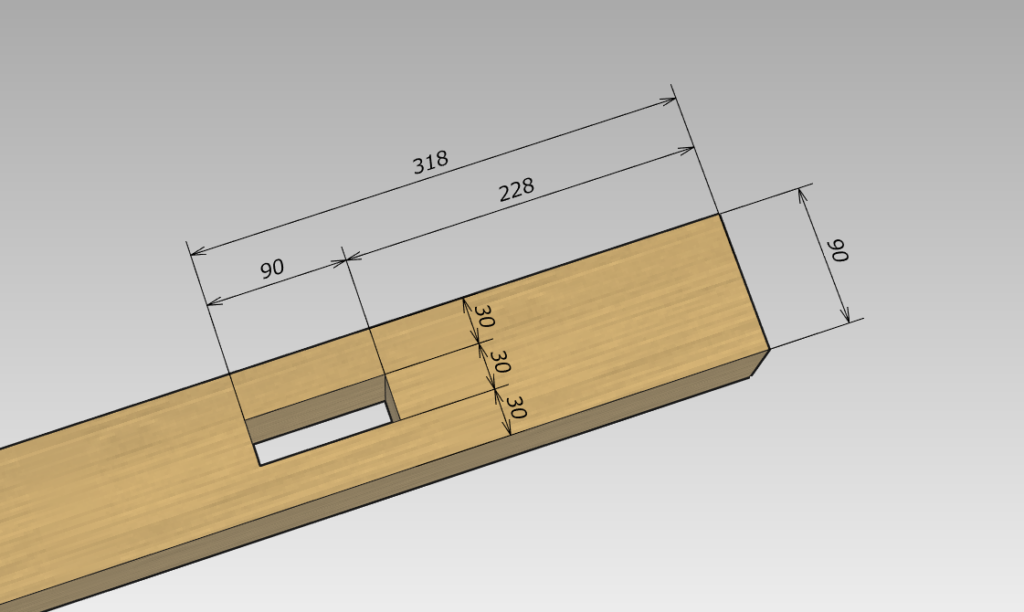

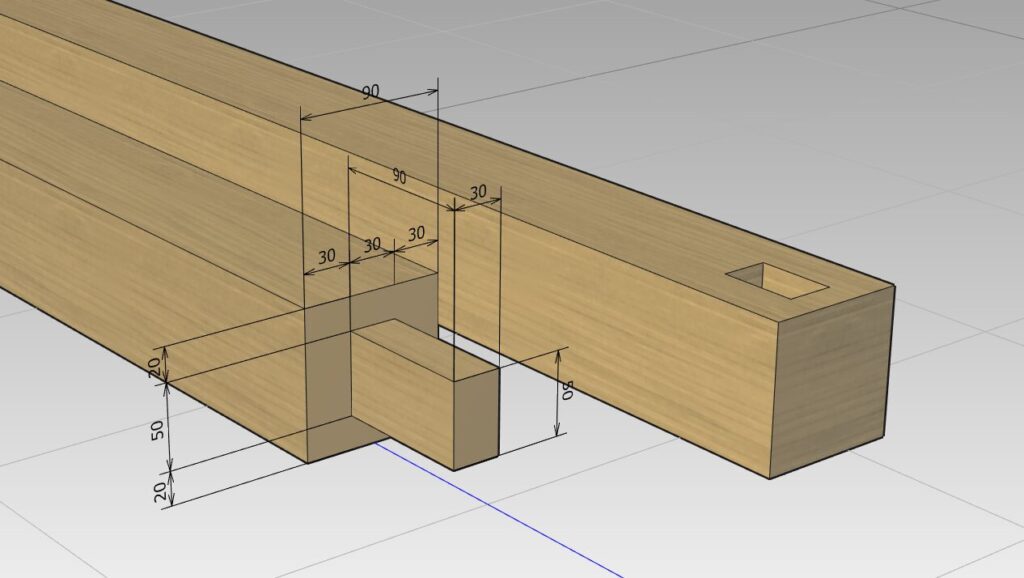

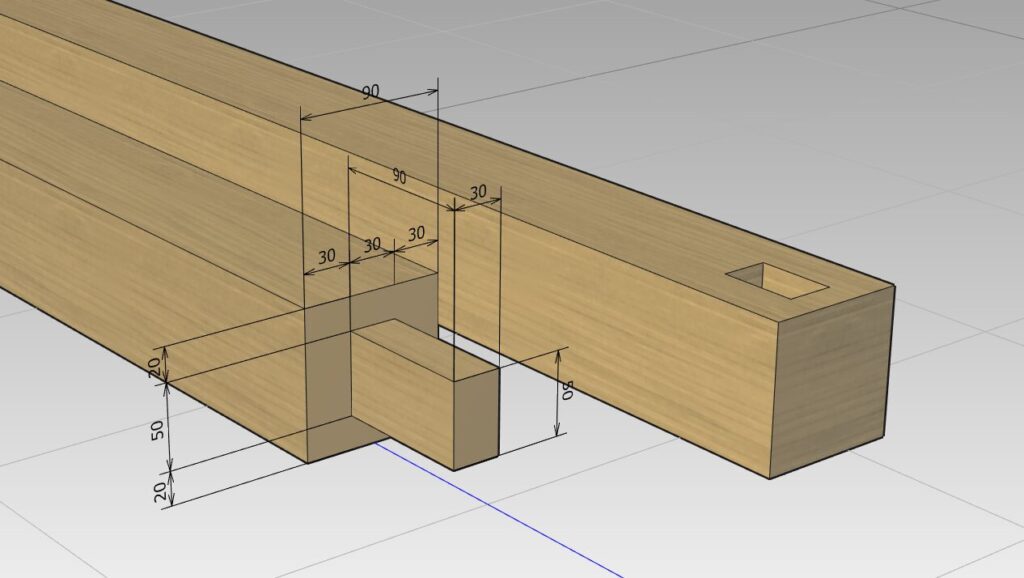

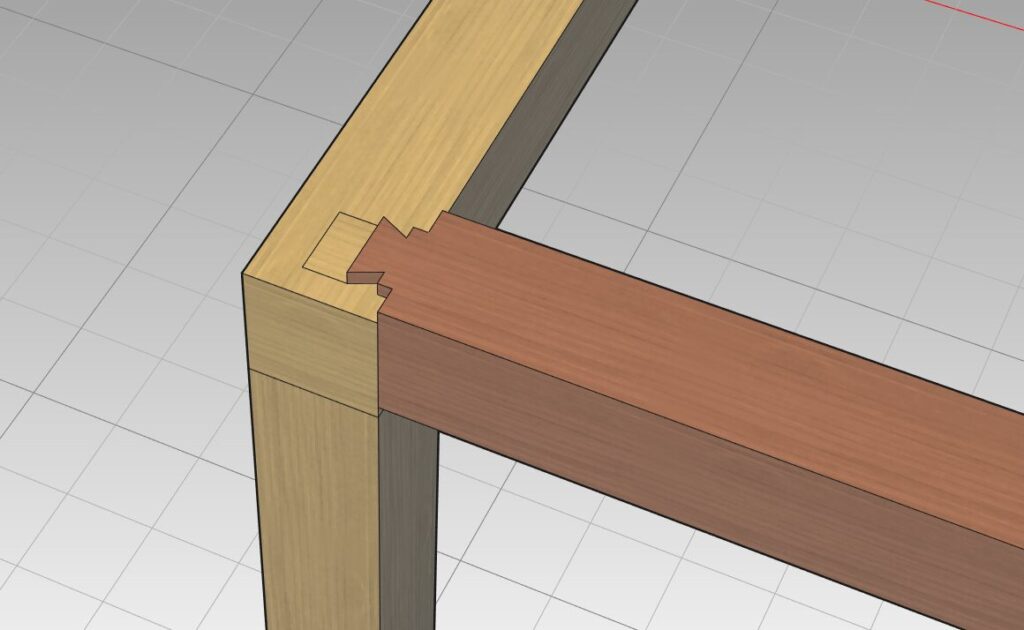

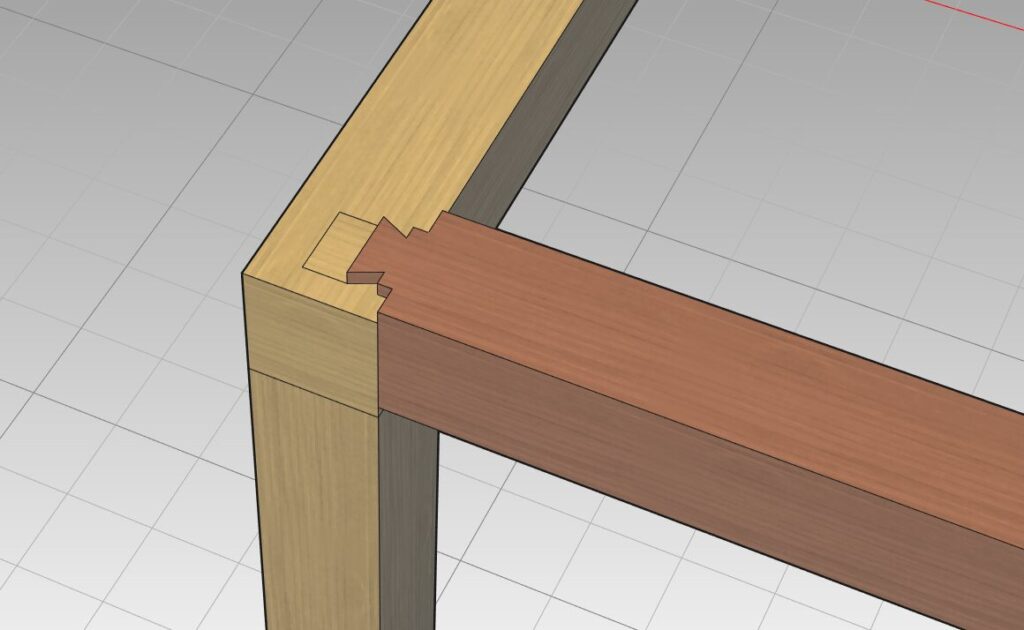

角材を組んでいくためには、ホゾとホゾ穴の加工を施していきます。

カットするためには、ノコギリや丸ノコを使用して、木材に穴を空けるにはインパクトドライバーやドリルを使用していきます。

最後に鑿(のみ)とハンマーを使用してホゾとホゾ穴を整えていきます。

最初から工具や技術が必要とされハードルが高いです。しかし図面通りに切って加工すると初めてでも上手く行きました。また、木材を鑿で加工していると、いつのまにか没頭していて無我夢中になっています。

全ての材料を1日で加工するのは難しいため少しずつ作業していきます。そのため木材はどこかに仮置き状態になることを考慮してください。

自分は屋外に置いていました。紫外線を避けるため、木材にブルーシートをかぶせて風で飛ばされないようにゴムで縛っての保管です。

※ホゾ穴、ホゾ、蟻継ぎ加工について、詳しく紹介する記事を準備中。

束石の設置

自転車置き場の足元には束石を使用します。

もしここで、適当に束石を配置をしてしまったら、それに合わせて木材の寸法を計算しないといけません。

事前に図面を準備することで、束石の置く位置も割り出しているため作業的にはスムーズになります。

杭や水糸を使用して位置を正確に設置します。

こちらも束石の位置を正確に配置する記事を準備中。

組み立て

いよいよ頑張って加工した木材の出番です。

束石に脚となる木材を載せて、穴を空ける位置を確認します。印をつけて穴開け加工をおこない、ボルトを通して固定です。

垂直の穴を開けるには、垂直ドリルスタンドが大活躍します。

自分は穴あけ加工の時、必ずこちらを使用します。

|

|

柱を束石に固定したあとは、梁や桁をはめ込んでいく作業です。

梁や桁を直接ハンマーで叩くと割れる恐れがあるため、木の板を当ててコンコンとはめ込んでいきます。

組み立て作業は大工さんになった気分になり、とても充実した時間になります。

ただ一つ難点なことが、一人で行うと時間がかかるということです。

組み立て時には、家族や友人の応援依頼をおすすめします。

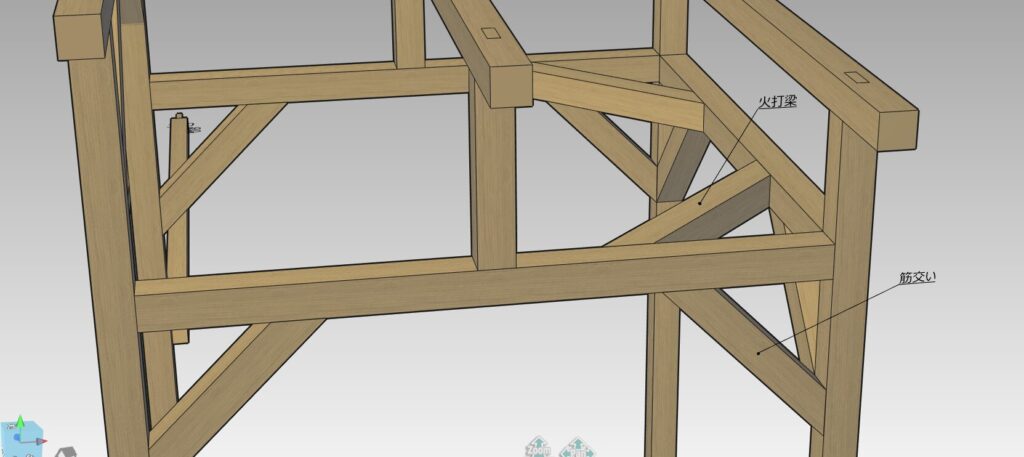

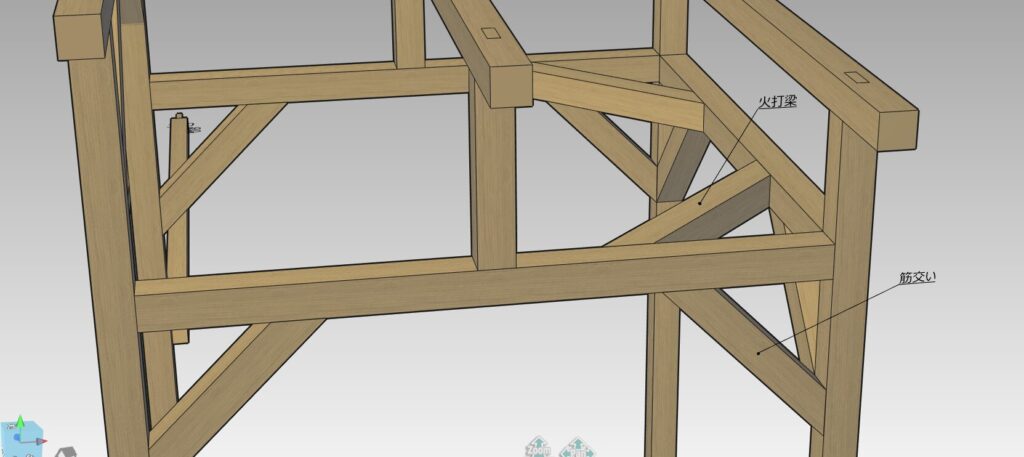

補強を施す

この時点では、手でグラグラ動くので、少し不安になります。しかし筋交い、火打梁を施すことによりガチガチに固定されて、びくともしなくなります。

ちなみに、筋交、火打梁用にこのような金具もあります。こちらは取り付け場所に穴を開けてボルトで固定してOKです。

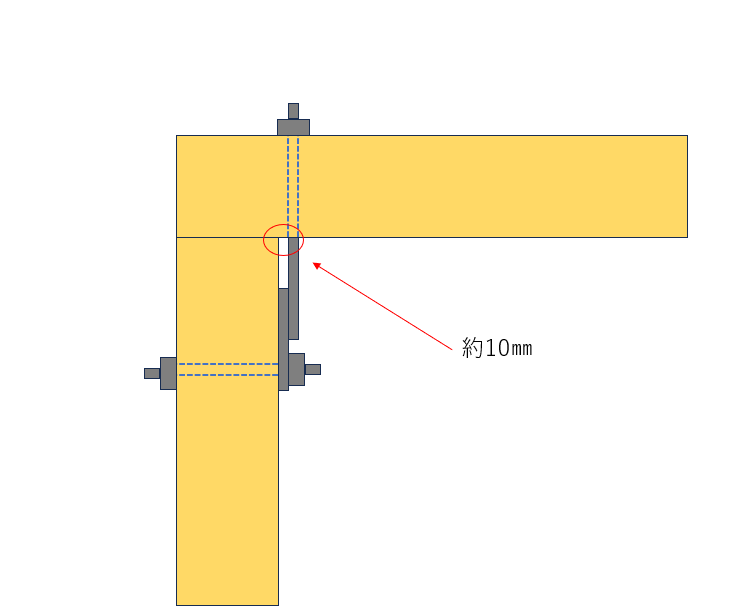

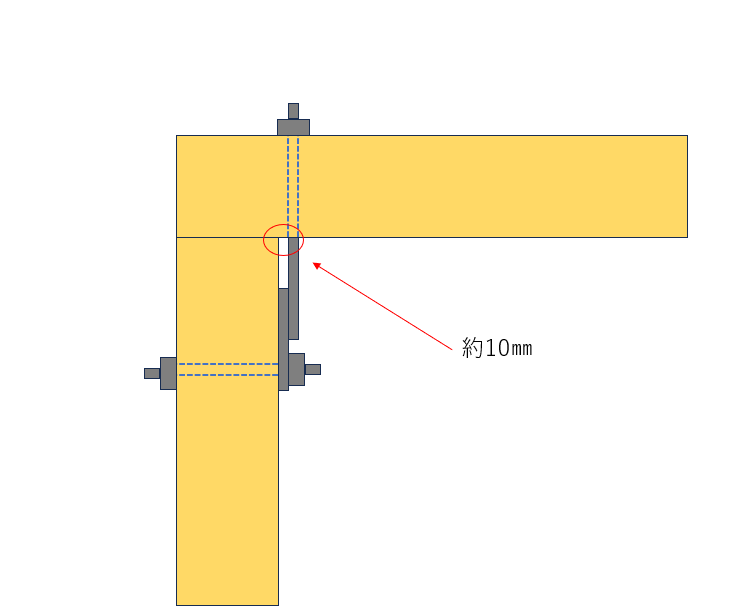

羽子板ボルトを取り付ける

羽子板ボルトは連結部分になるべく取り付けます。

こちらも2箇所に穴を開けて取り付けるだけですが、事前に穴を開けて置いた方が楽です。組み立ててからすると、脚立の上で無理な体制になったり、狭くて上手に穴を開けられません。

連結部分から10㎜のところに穴を開けると丁度です。

屋根を作る

屋根材には種類が多数あり、何が1番いいのかは環境によると考えます。

ここでは、簡単に垂木とポリカ波板で完成とします。

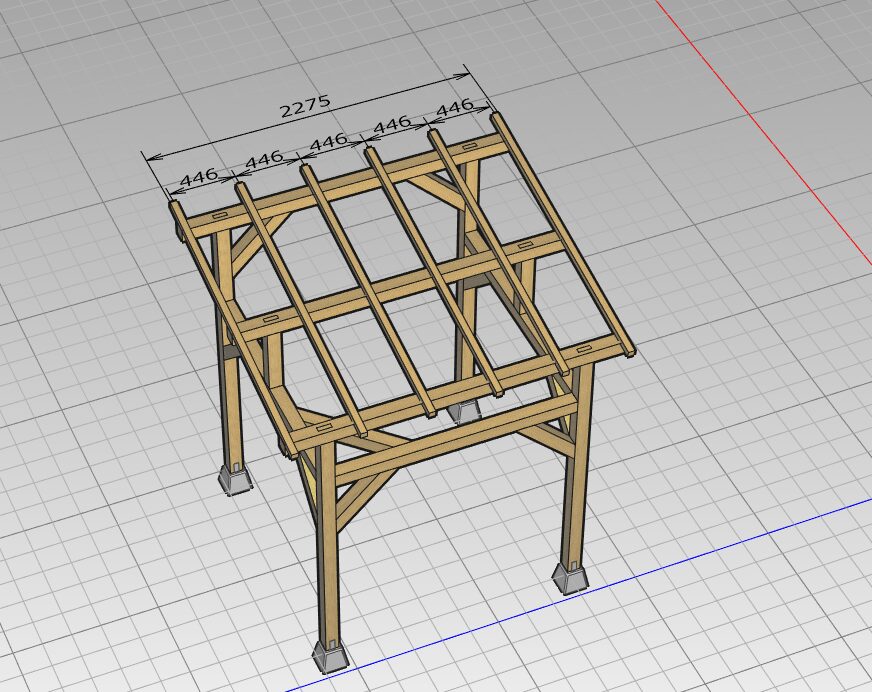

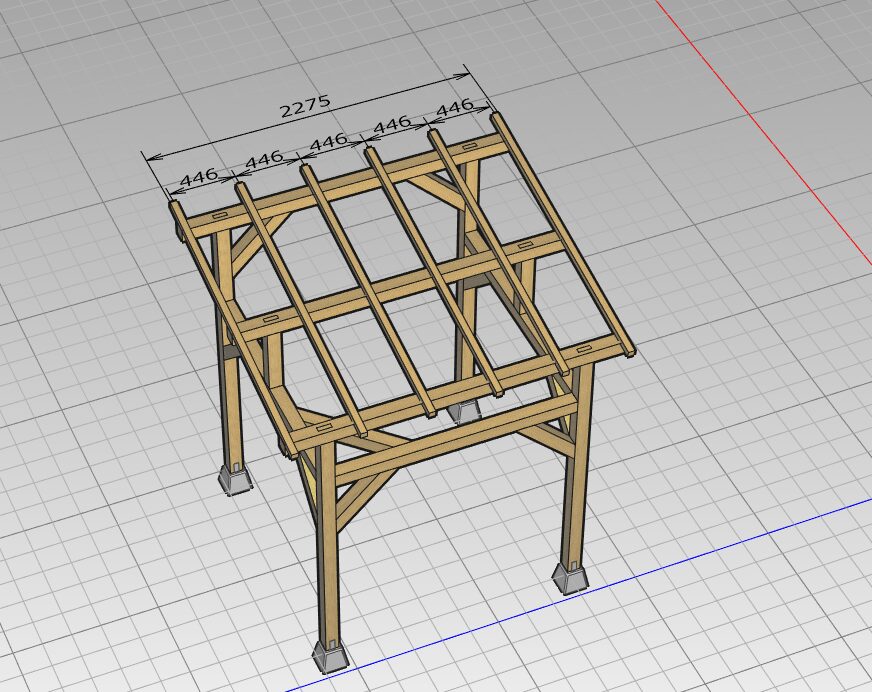

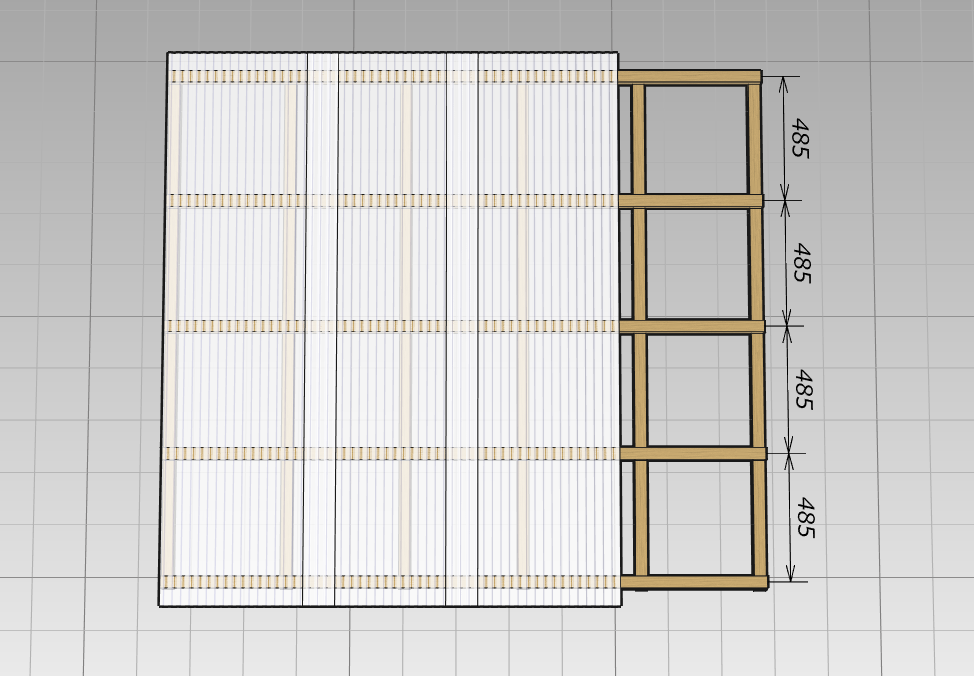

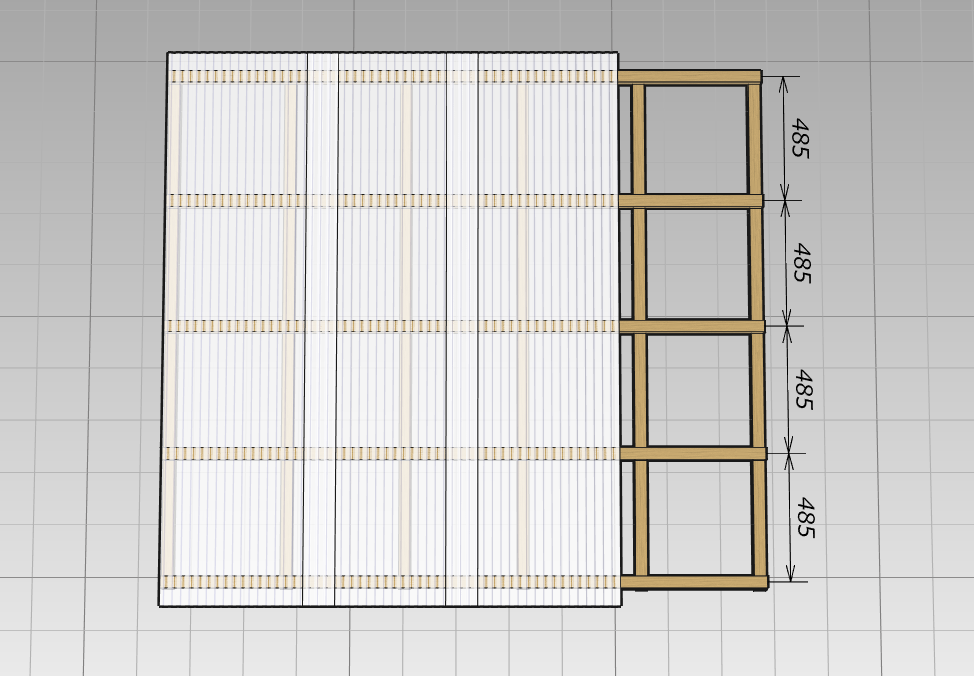

垂木の配列

垂木同士の間隔は455㎜以内とされております。6本の垂木を梁の長さに対して均等に配列すると間隔が446㎜となります。まずはこの間隔を守り縦に垂木を打ち付けていきます。

次にポリカ波板を打ち込むための垂木を横に配列し打ち込んでいきます。

ポリカ波板の下地材の間隔は600㎜以内とされているためこちらの決まりもしっかりと守ります。図面は約485㎜間隔で配列されています。

ポリカ波板も専用のビスを使用して貼り付けていきます。

またビスの間隔は5山おきと推奨されていますので参考になればと思います。

さらにポリカ波板の重ねる幅は2.5山以上とされています。ミリでいうと80㎜以上は重ねないといけません。

図面では110㎜〜120㎜の幅を重ねています。

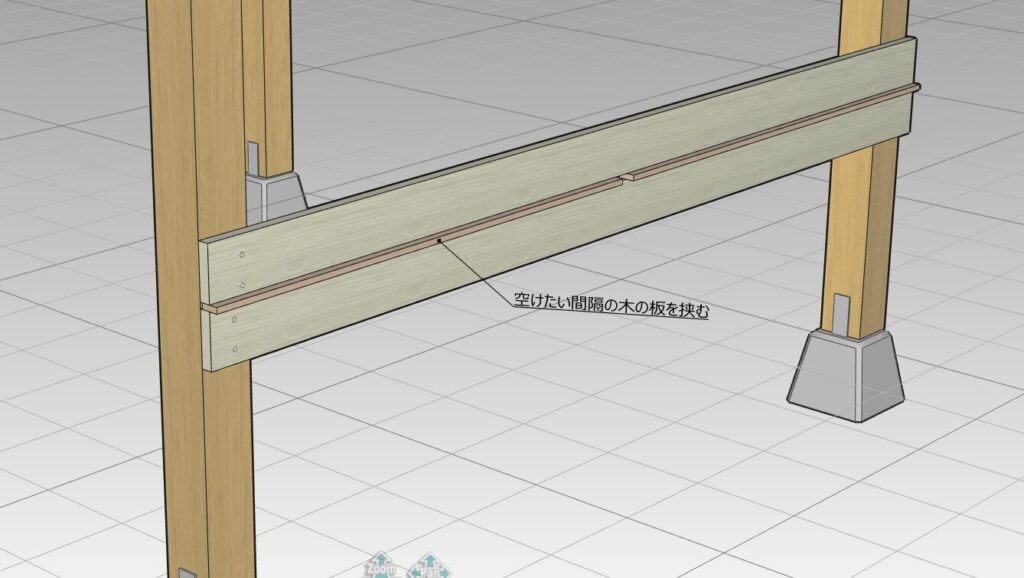

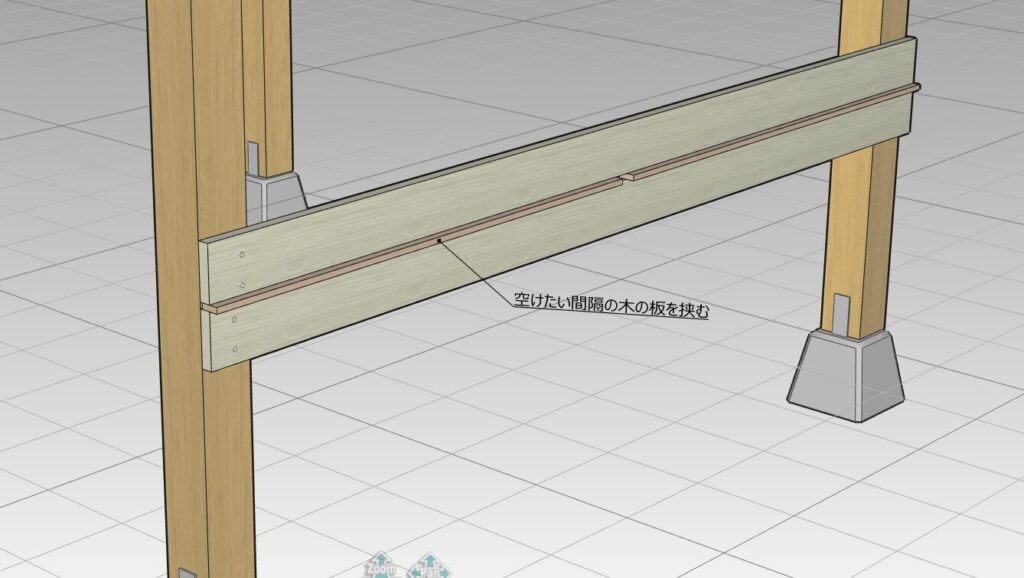

壁の貼り付け

せっかく作った自転車置き場、多少の見栄えも追求しようと思います。

そこでおすすめなのは、1×4材に防腐剤を塗装し数ミリ感覚で貼り付けていく方法です。

目隠しフェンスを施すことによって自転車置き場としてのイメージが強くなり、自宅にもマッチするはずです。

また、木材で壁を貼り付けることにより強度も増すため一石二鳥です。

板材の配列を一定感覚にするためには、空けたい幅のサイズの木板を、その都度挟んで打ち込めばバランスよく配列できます。

〆に好きな色を塗装して自転車置き場の完成です。

※図面の詳細を準備中

図面を作る3つの理由

図面をつくる理由は3つあります。

・費用を抑えられる

・効率的に作業ができる

・記録として残せる

です。それでは一つ一つ説明していきます。

費用を抑えられる

図面を作ることにより材料を把握できるため費用の計算ができます。

具体的なイメージの中で必要な箇所、不必要な箇所と見分けることで、コストカットが可能です。

また、使用する材料を把握することで余計に買うことを避けられます。例えば今回の自転車置き場の屋根を縦に長くしてしまうと、ポリカ波板(7尺)では足りないため追加で購入することになってしまいます。

事前にしっかりとサイズを決めておけば、このような失費はなくなります。

効率的に作業ができる

図面があれば適切なサイズの部材を準備できるため、あとは組み立てるだけです。イメージもできているため組み立て手順もスムーズです。

もし図面の準備を怠れば、カットする部材の長さをその場で計算したりして作業の流れが止まります。手をとめてスマホの電卓機能をひらくのは思いのほか面倒なのです。

また、完成図がないために「完成品がイメージと違っていた」ということもよくあります。

そのため時間をかけて図面を準備することは、結果的に効率が良くなりDIYが楽しめるということです。

記録として残せる

図面を作っておくことにより過去に「どんな材料を使用したか」「費用はいくらかかったか」を確認できます。

この情報はとても役に立ちます。例えば、過去に使用した木材を再び購入したい時、図面を開けば種類や値段を確認できます。

また、図面を残すことにより同じ作品を作ることが可能です。

ゴミ箱や収納棚、簡単な机などを「もう一つ必要になったから作りたい」となった時、図面があれば簡単に作れます。

製作時間も記録に残しておくと計画もたてやすいでしょう。

図面の作り方

図面の必要性を感じていただけたなら、次は図面の作り方について調べたので参考にしてください。

図面を作る方法は、この3つです。

・手書き

・無料の図面ソフトを使用

・有料の図面ソフトを利用

手書き

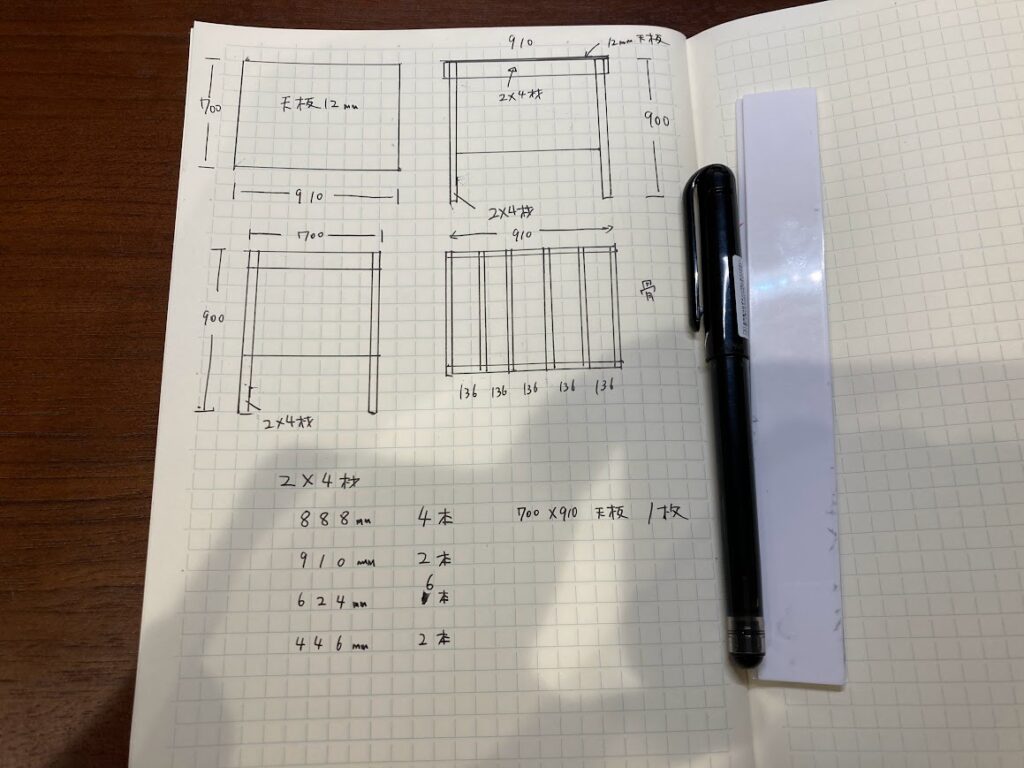

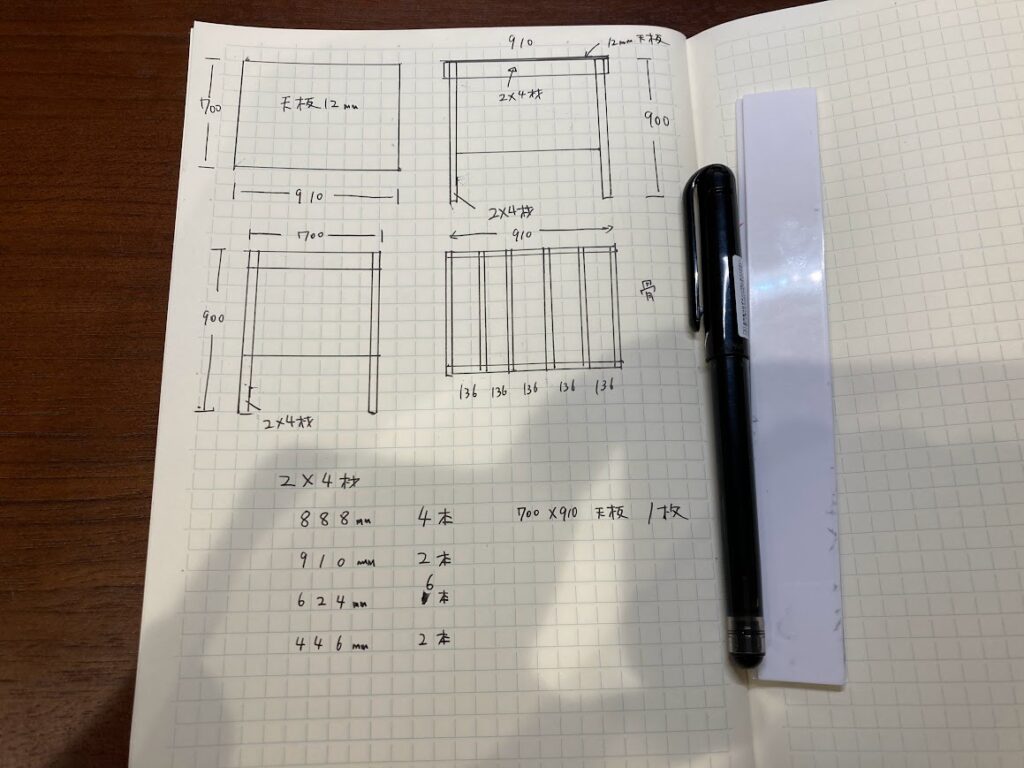

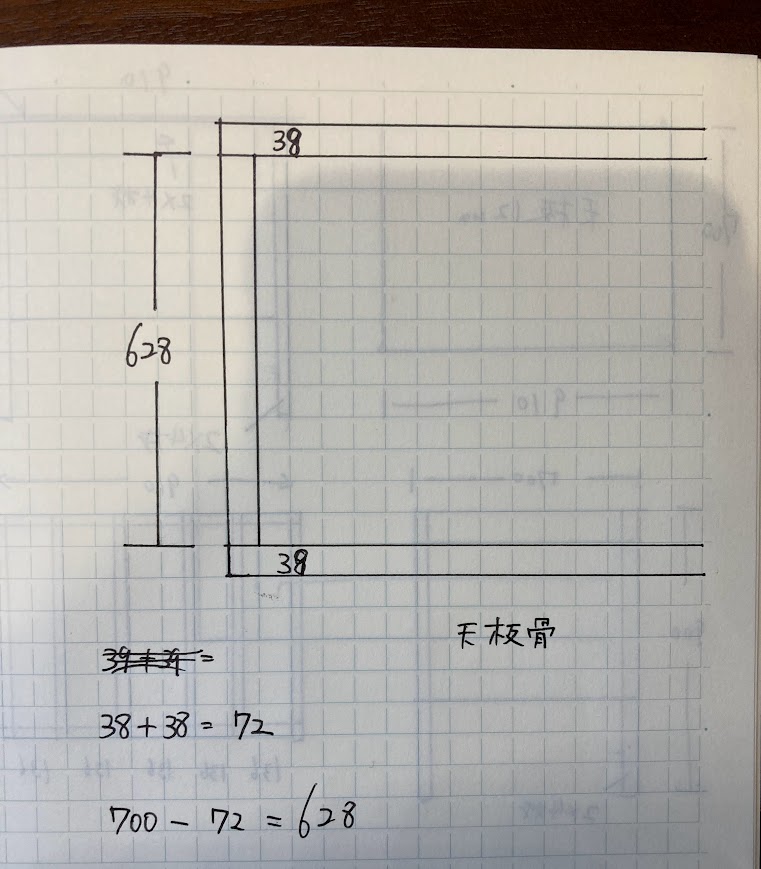

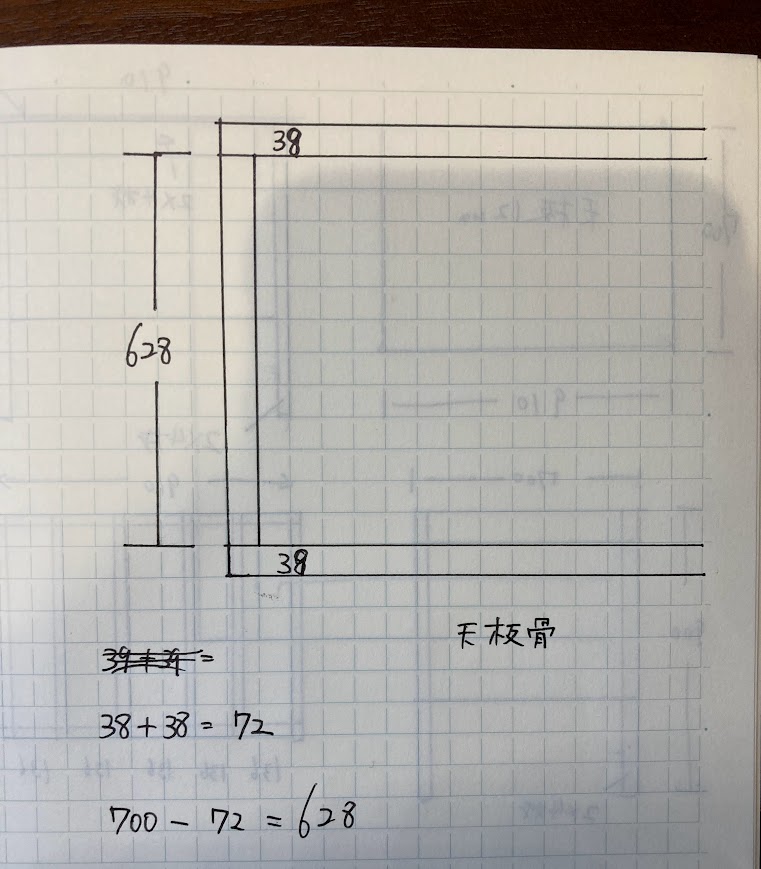

専門知識がなくても、写真のように紙とペン、定規があれば製図は可能だと考えます。

これらは家にあると思いますので、初期投資は0円で済みます。

一方で寸法の計算や、細部に目がいき届かないため正確性に欠けるのが難点です。

例えば天板の骨組みを書く時、指定された長さ700㎜にたいして板を重ねると、その分の長さを引き算する必要があったので面倒でした。

写真は作業台の図面を書いた時のものです。簡単なものなら手書きでOKと思います。しかし自転車置き場の場合は複雑のため、手書きで製図しようとは思いません。

無料ソフト

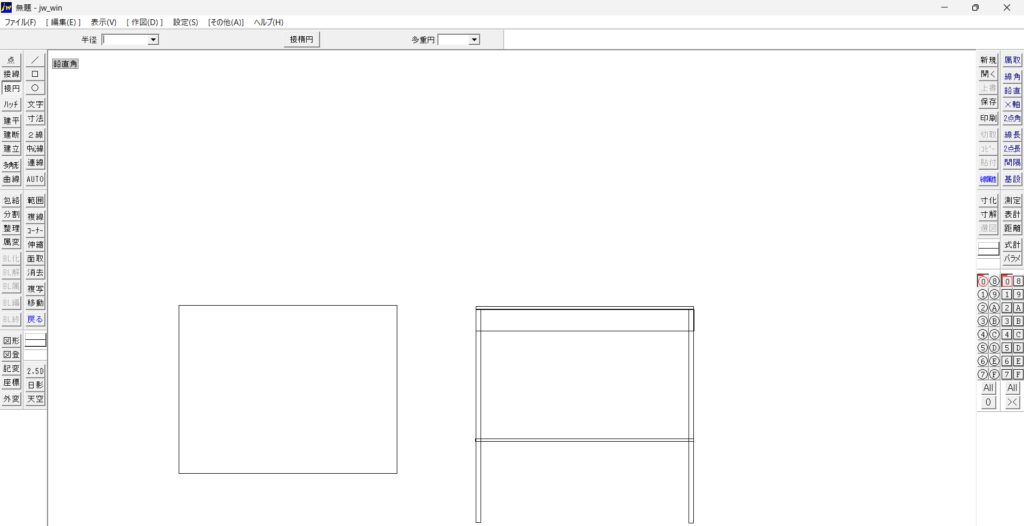

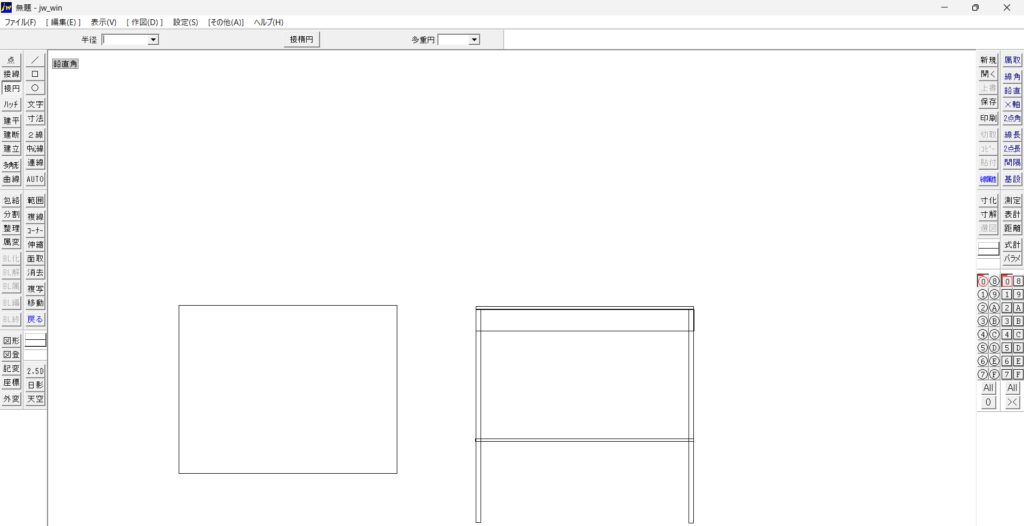

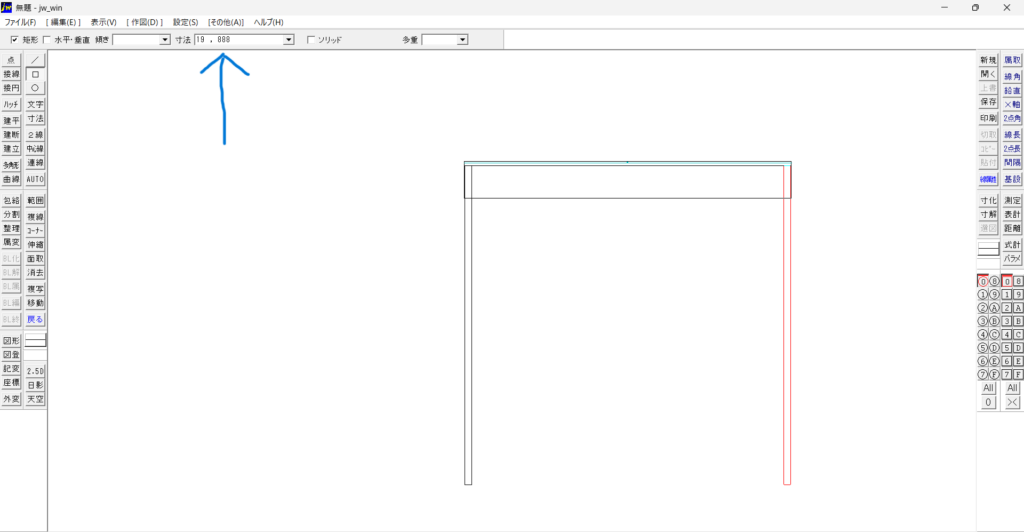

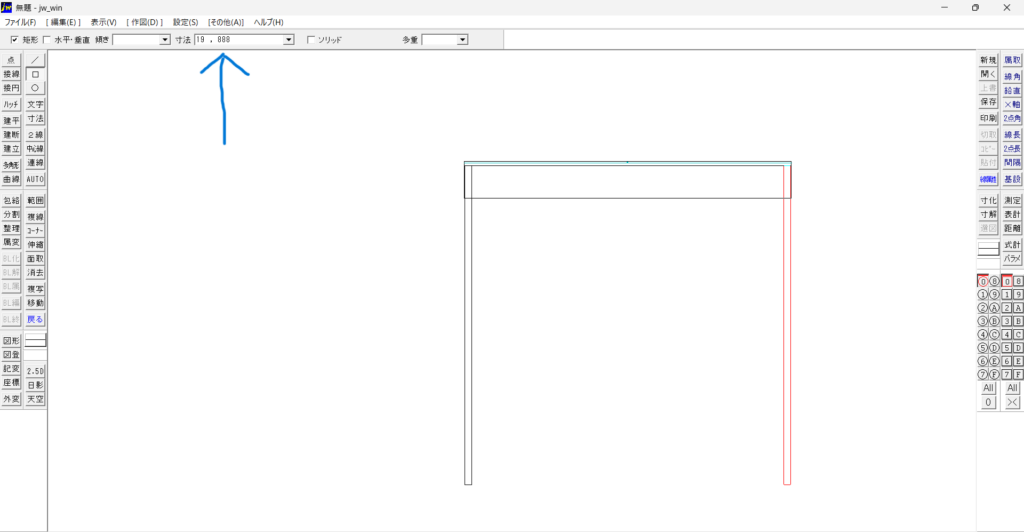

無料の図面ソフトと言えば「jw-cad」が代表的と思われます。今回はこちらのソフトを実際に使用したので参考になればと思います。

表示形式は2D表示のため、図そのものは手書きと変わりません。

左上の場所に寸法を打ち込んで図面を作っていくため、ある意味手書きより自由がききませんでした。

使用してみての感想は操作が難しい、というのが正直な意見です。

さらにはX座標Y座標をベースに製図していくため専門的に感じるため、ハードルが高く感じます。

「jw-cad」はたくさん機能があると思います。しかしこれらを使いこなすには時間がかかりそうです。

有料ソフト

そもそも図面ソフトは、とても高価なものだと知り驚きました。最安値で約5万円。とてもじゃありませんが手が届きません。

こちらは使用したことがありませんが、値段からしてかなりの高機能なのだとわかります。

おそらく建築業やホームメーカーで働くプロが使用するレベルであり、DIY目的で使用する域ではありません。

ですので、ここまでの機能は必要はないでしょうし、使いこなす事も難しいと考えます。

図面の作り方は2パターン

以上から、図面は「手書き」「ソフト」の2パターンしかありません。

簡単なものだと手書きで十分ですが、複雑になってくると図面ソフトが活躍します。

ここからは、「無料ソフト」と「高価な有料ソフト」の間の「丁度いい図面ソフトcaDIY3D」を紹介します。

図面ソフト「caDIY3D」の便利な4つの機能

この記事の冒頭で図面を紹介するのに使用したソフトは「caDIY3D」と言います。

5年以上「caDIY3D」で図面を作りDIYをしています。今まで製図してきて困ったことはありません。

なぜなら「caDIY3D」はDIYのことを考えて開発された図面ソフトだからです。

ソフトは有料ではあります。しかし、使用していて便利な機能が盛りだくさんのため、本当に助かっています。

それでは、その嬉しい機能の一部を紹介していきます。

「caDIY3D」のオフィシャルサイトでは30日間の無料体験ができます。まずはこちらで体験して、ポイントの溜まる通販サイトでの購入がおすすめです。

部材の寸法が一目でわかる木取り図機能

「caDIY3D」で作られた作業台は、必要な材料が一目でわかります。

この一覧表により余分に木材を購入せずに済むため、材料の準備がスムーズです。

材料の買い出し時は、こちらを印刷していけばOKです。

ホームセンターで各部材をカットしてもらうとコンパクトになって運びやすくなります。

※ワンカット50円ほど。

制作費用も自動で算出

あらかじめ材料の値段を登録しておけば、使用する木材の費用を自動で算出してくれます。

自転車置き場の材料費は43,102円(税抜き)となります。

材料買い出し前に費用がわかるのは助かります。

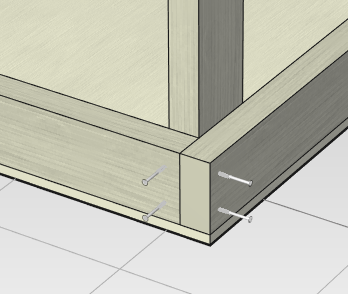

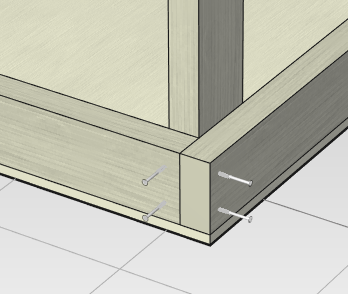

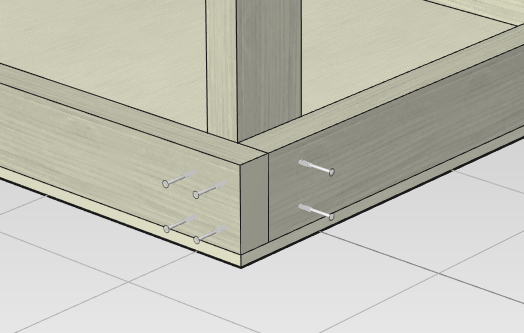

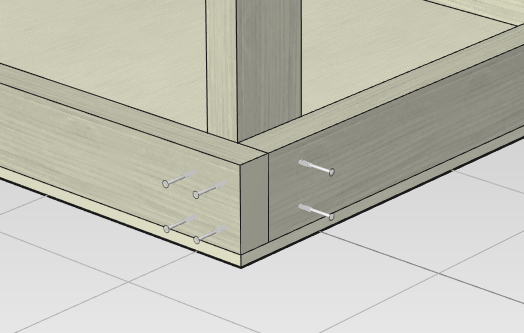

ビス位置の確認機能で作業の効率化UP!

DIYはビスを使用して部材を接合していくことが多々あります。

その時、組み立て方によってはビスの打つ場所が重なることがあります。

図のように組み立てると、ビスが重なり部材を切りなおす手間が増えてしまいます。

「caDIY3D」では、ビスの重なりを防ぐため図面で確認できます。

やり直しを避けられるのは助かります。

ペイント機能で配色が楽しめる

出来た作品にペイントができるため、イメージがつきやすいです。

塗った後の後悔を防ぐため、塗装した時のイメージが事前に確認できるペイント機能は助かります。

また、製図中にペイントを利用して、材料を識別するのにも便利です。

「caDIY3D」のオフィシャルサイトでは30日間の無料体験ができます。まずはこちらで体験して、ポイントのあたる通販サイトでの購入するのがおすすめです。

一歩踏み込んだ「caDIY3D」の便利な機能

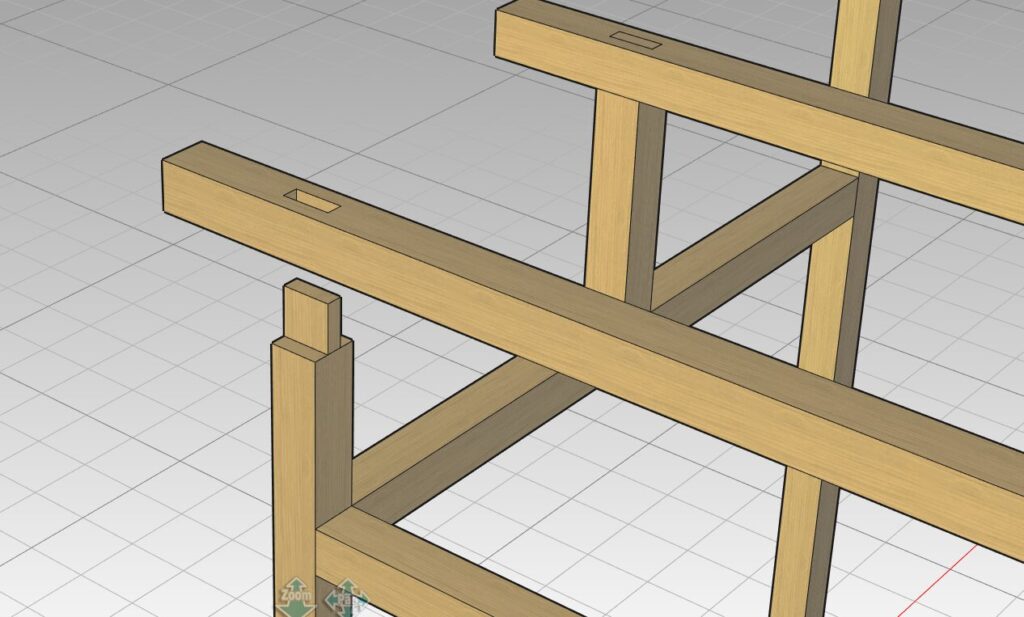

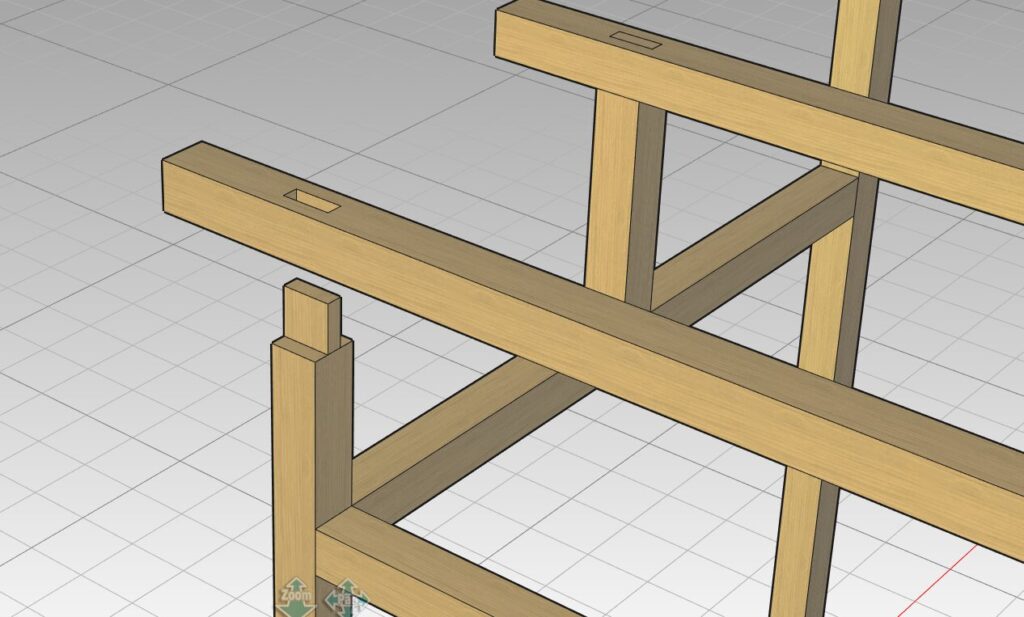

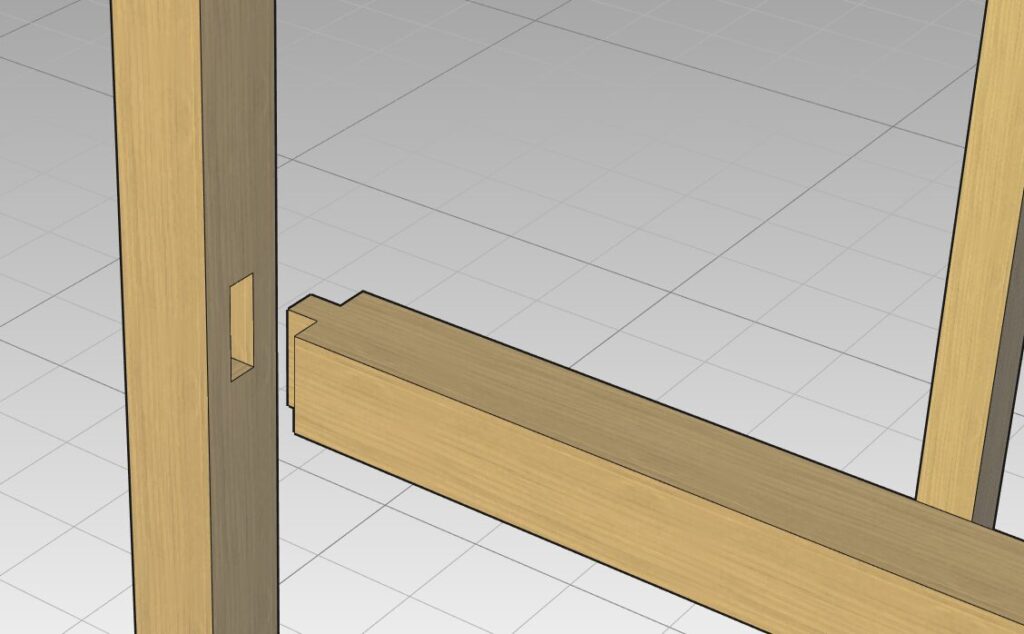

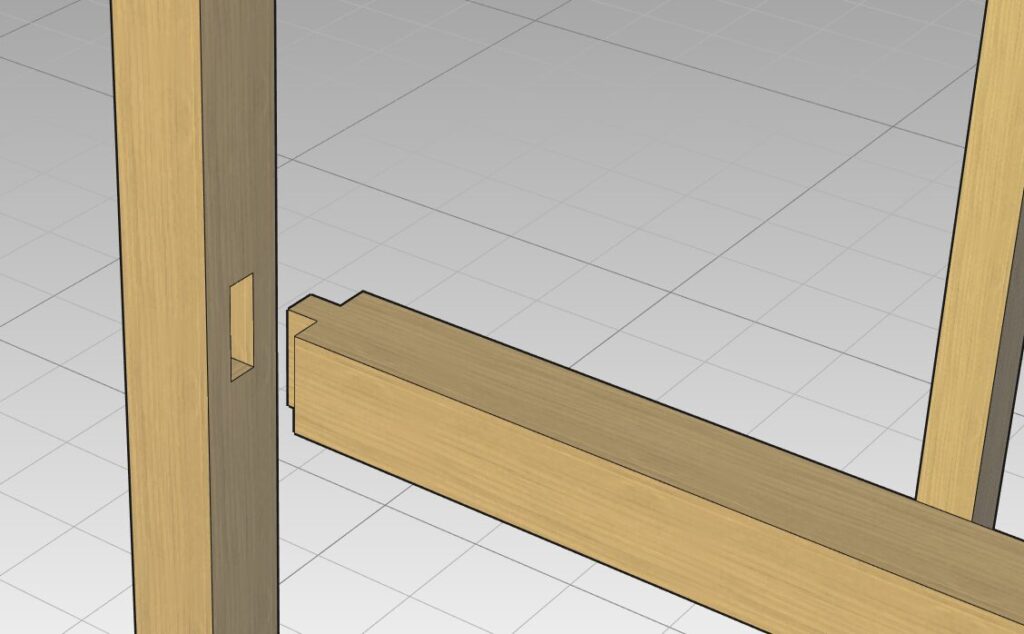

自分の作った自転車置き場も、90角の杉木材を使用しました。

この時、角材の接合方法は、ビスを打ち込むのではなく、ほぞ穴と蟻継ぎ(ありつぎ)に挑戦することに。

複雑な加工のため、頭の中で想像するのは難しく図面を準備しないと出来ませんでした。

このように「caDIY3D」は「切り抜き」「吹き付け」「結合」もできるので、一歩踏み込んだ木材加工に挑戦するのもおすすめです。

完璧とは程遠い出来栄えでした。それでも木槌(きづち)でコンコンと打ち、はめ込んだ時の喜びは今でも忘れません。

まとめ:自転車置き場をつくるには図面は必要

自転車置き場はDIYすることで、購入するよりも費用を抑えることができます。

また、材料の規格サイズを事前に把握することで、さらなるコストカットが期待できるでしょう。

そのためにも事前に図面を作り、入念に計画をたてることをおすすめします。

図面を準備することで時間もお金も節約につながり、結果、効率的だと経験を通して感じました。

今回は図面ソフト「caDIY3D」を使用した簡単な自転車置き場の図面を紹介させていただきました。

有料ソフトのため、機能は盛りだくさん。DIYを趣味にもったなら、きっと頼りになる存在となるでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46837398.c0896f02.46837399.2af792e3/?me_id=1198680&item_id=10138250&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftuzukiya%2Fcabinet%2F0%2F0%2F7573%2Fs04-1755.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント